超普通心理学/性格

| 超普通心理学 |

|---|

| 心理学绪论 |

| 心理学研究法 |

| 行为的生理基础 |

| 感觉与知觉 |

| 感觉系统‧知觉系统 |

| 意识 |

| 睡眠‧梦 |

| 学习 |

| 记忆 |

| 感官记忆‧短期记忆‧工作记忆‧长期记忆 |

| 语言与思考 |

| 认知科学‧语言‧思考 |

| 智力 |

| 智力理论‧人工智能 |

| 发展心理学 |

| 动机与情绪 |

| 情绪的种类 |

| 压力与健康 |

| 性格 |

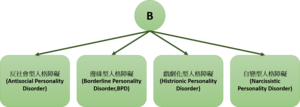

| 常见的人格障碍类型 |

| 心理异常 |

| 心理异常的治疗 |

| 社会心理学 |

| 社会认知、基模、归因、态度‧自我 |

人格(Personality)是一个探讨人的整体的领域,性格理论试图探讨不同功能间的交互作用,并且透过整体的角度观察及了解整体的人。

性格心理学研究有三大课题:

- 普同性:探究人类性格的共同特征和基本运作原则

- 差异性:探究人与人之间性格差异的原因

- 独特性:探究什么因素让人独特,以及如何用科学的法则来解释个人的独特性。

性格心理学:性格心理学的发展可以追溯到19世纪末,由佛洛伊德(Sigmund Freud)创立的精神分析学派拉开序幕。此学派认为无意识心理过程对性格形成有着显著影响。随后,心理学领域逐渐涌现出多种理论学派,如人本主义心理学强调个人的主观经验和自我实现的潜能,特质学派侧重于分析和分类稳定的性格特质,而行为学派则从外部行为和环境条件探讨性格的形成。社会认知学派进一步融合了认知心理学的观点,考察了个体如何在社会互动中构建和调整其性格。另外,社会心理学作为心理学的一个重要分支,扩展了研究视角,从单一个体转向群体中的个体。其探索了个体在群体环境中的行为、认知过程、情感活动及意志品质,研究如何由社会文化背景和群体互动中塑造性格。

导论

[编辑]从上述性格心理学的三大议题出发,不同的人使用“性格(Personality)”这个语词的方法也不尽相同。不过性格心理学家在界定性格的基本意涵上仍具有一定的共识,大多同意它指涉:用于说明或理解个体形成具有持续性与区别性的一组心理特征或一套心理系统。持续性(enduring)指性格特征能跨越时间及生活情境而展现出某种一致的行为;区别性(distinctiveness)则指能区隔出人们彼此间差异的心理特征。

《论语·先进》中曾提到:“柴也愚,参也鲁,师也辟,由也喭。”(高柴的个性愚直,曾参的个性迟钝,子张性格偏激外向,子路的性格则过分刚猛鲁莽),显现了古人对“性格”的观察。在人类过去不同时期的心理学发展历程中,二十世纪中叶的心理学家比较偏重于后天的研究方向。像是佛洛伊德(Sigmund Freud)认为人皆遵循五个阶段的心理发展(口腔期→肛门期→性器期→潜伏期→生殖期),以形塑其性格,就是一个典型的例子。然而佛洛伊德的理论存在的问题包括“理论的概念定义不明确”,难以客观量测,故无法以理论推论相应可能发生的现象。此外,“心理分析的许多命题无法验证”。以肛门期为例,无论是不修边幅或极度要求整洁的人均符合理论所述。综合以上,新佛洛伊德学派(Neo-Freudianism)诞生,接受潜意识历程以及心理冲突等概念,但反对欲力说而强调性欲之外的动机历程。注重儿童期后(现在)的生活经验和社会关系对性格养成与发展过程中的影响。其中研究者包括奥地利心理治疗师阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler)提出“克服儿童期自卑感为性格发展的主要动力”;瑞士心理学家卡尔·荣格(Carl Jung)提出“persona内外向等性格的社会面向”;而挪丹德美心理学家卡伦·荷妮(Karen Horney)提出“性格发展过程中社会因素的影响大于生理因素”。于 1970 年代后的研究者,将目光转移到先天影响的可能性上,就如借由对双胞胎有系统的性格研究,为先天对性格的影响提供了可能性。近年则发现,先天与后天,生物与环境因素实非性格影响的竞争关系,反倒是常以交互作用的方式塑造个体的性格。而性格理论的发展,随着科技时代的快速变迁,人与人之间的交流频繁,影响个体性格发展的因素显得更加多元。

性格是分辨人类在不同情境下所展现出情绪、认知以及行为倾向的组合差异。就算是在相同的情境下,人们也不一定会有相同的言行举止。情境虽说能影响人们所表现出来的行为,但同样的,人们也会影响到情境。性格可借由观察、访问或人格量表所测量出来,而人格量表是最普遍被使用的方法。

"Personality" 一般都会被译作“性格”,心理学学界则把它译为“人格”。 (注:汉语对于性格心理学中的各个名词有时候会产生翻译上的歧异,例如 Character 通常译作“性格”,但亦有译作“品格”的时候,而 Personality 通常译作“人格”,但亦会和“性格”混用,读者应特别注意翻译上的歧异,以免造成观念上的混淆。)

以下为防止歧异,将使用“人格”来代表 "Personality"。

人格 (Personality)

[编辑]“人格”不仅仅包括性格,还包括价值观、自我观念等等。准确来说,“人格”是指一个人一致的行为特征的群集。人格的组成特征因人而异,因此每个人都有其独特性,这种独特性致使每个人面对同一情况下都可能有不同反应。人格心理学家会研究人格的构成特征及其形成,从而预计它对塑造人类行为和人生大事的影响。

从人格的概念可以看出性格特征主要表现在两个方面的心理活动上:

- 人对事物所持的态度:态度是个人对某一事物所持的评价与内在反应的倾向,人会做出种种不同的评价:赞成或反对、肯定或否定,同时还表现出一种内在反应的倾向,即行为活动的准备状态,而正是这些对现实的稳定态度,形成了一个人的人格特征。

- 与态度相应的行为方式:并非所有态度和行为方式都是人格的特征,一时性和偶然性的态度和行为方式,不能称之为人格特征,例如:一个人偶尔撒了一次谎,并不能就此认定他具有不诚实的人格;反之,一个人偶然帮助别人做了一件好事,也不能说他具有助人为乐的人格,只有当这种态度和行为方式具有稳定性和习惯化的性质,才能称之为人格特征。

- 人格一经形成便趋于稳定,但是并非一成不变,而是具有可塑性的。人格不同于气质,更多体现了社会属性,是能区分个体之间差异的核心。

以下区分相关名词:

| 名词 | 解释 |

|---|---|

| 气质(Temperament) | 指一个人内在的人格特质,如内向与外向、勇敢与温和。它通常是性格中先天决定的部分的,不是后天学习而来。现代遗传生物学者认为,许多先天性格存在着基因的影响。故近代研究多以婴儿或幼童为主,着重在其与环境、事件互动的差异[1]。

气质是由生理(尤其是神经结构和机能)决定的心理活动的动力属性,以行为的能量和时间方面的特点为表现。更进一步的描述,对环境的敏感度、适应力、反应强度、整体情绪表现、行为持久性等,都是组成个体独特气质的因素。有学者认为,气质是人格形成的自然基础和内在原因。 |

| 品格(Character) | 基于个人特色去面对现实的态度和习惯化的行为表现,可借由一个人对待周遭世界的态度解释并产生行为反应,主要是性格中后天培养的道德、品行。个人对待周围世界的态度,由行为反映出“性格具有个体差异”,但后天形成的社会性对其认知有重大影响,也因此体现出了阶级与道德。性格具有独特性和稳定性。独特性是指面对同一件事,不同性格的人就会有不同反应。稳定性分为时间上的稳定及跨情境的稳定,同一个体面对不同情境,即使随着时间流动,都具有一定的稳定性。在心理学上,它的定义几乎与人格相同,但还是有所区别:性格是人格的重要的组成部分,它是人格中涉及社会评价的那一部分。可以说,性格是人格的社会属性的体现。 |

| 人格(Personality) | 指人类心理特征的整合、统一体,是一个相对稳定的结构组织,指一个人在对人、对己、对事物乃至对整个环境适应时,所显示的行为模式、思维方式之持久且一致的特质。在不同时间、区域下影响着人的内隐和外显的心理特征和行为模式。是一组具有特征的思想、感情和行为的动态型态,会根据环境的要求和个体的内在发展状况,持续地改变。人格还涉及随着时间的推移持续表现出的思想、感觉、社会适应和行为等方面的模式,这些模式强烈影响一个人的期望、自我概念、价值观和态度。 |

| 特质(Trait) | 指人类整体性格展现在不同面向上的行为特征。像我们的人格都由不同种的“特质”所构成,其中可能有大方、热心、攻击性之类的。在人格心理学中,最知名的理论是五大型格特质。根据这个理论,我们用五个特质来表达一个人格。包括:思想开放度、严谨度、外向度、随和度和负情绪度五个面向。简而言之,特质与人格相比描述的范围较为特定。 |

- 人格心理学家在研究人格时,试图将所有人格特质,例如外向与内向、积极乐观与悲观忧郁等等,这些各式各样的形容词统整成简单明了的多元化表格,将这些不同的特征描述简化成涵盖范围广的组合。

- 以下将会深入研讨人格特性。

定义

[编辑]美国人格心理学家阿尔波特(Gordon Willard Allport,1897年11月11日-1967年10月9日)曾综述过五十个人格的定义,最简明的说法是个人内在的动力组织,决定了个人对环境的特殊适应方式[2]。有鉴于对佛洛伊德过度强调人之潜意识的不满等因素,他还提出了所谓的“特质论(Trait theory)”,将特质定义为“在我们的环境之中,对刺激之稳定、持久的反应方式”,同时也是性格的基本单位。透过个案研究法从对象之日记、自传等分析出具代表性的人格特质。他认为个人的特质是以其生理为基础形成的概括、个人化的决定倾向,是人格的基础、心理组织的基本建构单位。阿尔波特特质的三个水平是把人格特质中的个人特质再进行更详细的区分:

| 首要特质(cardinal trait) | 主导性、代表性的人格特质。小说中的戏剧人物,往往被作者以夸张的笔法凸显其首要特质。例如:林黛玉的多愁善感。这种特质在人格结构中具支配性,但并非每个人都具有,而有些人会因这些首要特质所产生之鲜明性格而成为著名人物。 |

| 中心特质(central trait) | 又称重要特质。每个人身上以不同程度存在,也是造就每个人不同之处的一般特质。在每个人身上大约有 5-10 个中心特质,例如诚实、聪明、清高、孤僻、敏感等等。 |

| 次要特质(secondary trait) | 只在某些特殊情境中表现的特质。例如:有些人虽然喜欢高谈阔论,但在陌生人面前沉默寡言。这些特质通常是从各种刺激、对事物的偏爱或恐惧(像是喜欢吃某种食物)、特定情境(例如室内幽闭恐惧症)所制约。 |

- 其他定义

- Claridge & Davis(2003)认为性格是由相对稳定、一致的特质集合所组成,它界定了个体独特的行为、思考和情感[3]。

- Feist(1990)认为一个人内部相当持久的特质、性格、或特征,使得这个人的行为显示一致性。

- Phares(1991)将‘人格’定义为一组具有特征的思想、感情和行为的型态(pattern),它可以区分个人与他人之不同, 而且在不同的时间和情境中具有相当的稳定性与一致性。

| 独特性 (Distinctiveness) | 表示能彰显该个体之特性是有别于其他人,能够有效区别个体间的差异。虽然人与人之间的某些特征可能相同,但他们在整体人格的方面仍然有所不同。例如:同一家庭的兄弟姊妹,虽然外人都认为他们之间有十分相同的习惯和特质,却仍然可以分辨出他们之间除却外貌的差异,这也是连双胞胎的个性不见得相同的原因。 |

| 一致性 (Consistency) | 表示个体在不同的时间轴和情境下仍具有一样的行为,不会随着时间的流逝而改变,也不会因为所处环境(时间、地域)不同而有所差异。在俗语中,我们经常听到“牛牵到北京还是牛”、“江山易改、本性难移”等,其实就可以显现出所谓“人格的一致性”。该特性之表现并非随机、意外的发生,但是也并非完全不可变,像是暂时的受到一些事情的制约,也可以在不同的情境中反映出不同方面的人格,例如生活压力会导致人格的一致性发生相应的变化。 |

| 整体性 (Integrality) | 表示人格是构建着人的内在心理特征、一个人从行为模式中表现出心理特性的整体。我们可以从一个人的某一个行为之中寻求蛛丝马迹,见微知著地找出这个人整体的心理特征。其他的心理学领域专注于人的某个面向,而性格心理学注重全人的描述。 |

| 动机性和适应性 | 人格支撑着人的行为,驱动着人趋向或避开某种行为,也是构成人内在驱动力的一个重要方面,这种驱动力与情绪无关,可以说是一种生来具有的力量且具有适应性。 |

| 自然性与社会性 | 人格不是完全孤立存在的,社会文化方面和自然方面对人格都有着重要的影响,甚至可以说是人格形成的主要因素之一。也就是说,人格在很大程度上是受社会文化影响的,但还是以个体的神经解剖生理特点为基础。 |

- 错误观念

- “人格是单一的”:人格彼此间是独立的,具有不同的组成。

- “人格是不变的”:人格具有稳定性及持续性,但有时随着时间迁移或是经历生活中的事件,人格仍可能产生变化。

- “特异的人格即为异常的人格”:每个个体都具有互异的人格,除非人格背离道德文化太严重,或是侵犯到他人权益,否则所有人格都应当受到尊重及平等待遇。

- “人格可以借由人体的外部特征判断”:人格是一个复杂的内在特质集合,通常需要透过长期的互动与观察来更全面了解。单靠外表或短暂的交往,通常难以捕捉到一个人的真实人格。这种观念忽视了人格的深度与多面性,可能导致错误的人际判断和偏见的形成。

根据上述的讨论,目前普遍认为性格是由多种心理特征,如:感觉、认知、情绪、价值等反应诸要素整合的产物。是个体在社会化过程中所形成的内部稳定和持久的动力组织。

人格受遗传之影响可以从染色体上基因结构的观点解释。以下三种不同研究方式,皆提供了此观点的证据,支持遗传在个体的人格特征方面有十分重要的作用。

- 比较一起成长的 120 对同卵双胞胎(MZ)与 50 对异卵双胞胎(DZ)国中生,两者性格特质相关系数的差异,可估算个体性格总变异量的遗传作用性,双胞胎研究方法不仅比较一起成长的同卵双胞胎与异卵双胞胎,还包括对分开成长的双胞胎的研究。这些研究表明,同卵双胞胎在性格特质上的相关系数高于异卵双胞胎,这证明了遗传在性格形成中的重要作用。[2]。

- 对刚出生就分开的双胞胎进行研究[3]。

- 对不同情境中工作满意度的稳定性和一致性进行研究[4]。

- 研究发现:

- 遗传是人格不可缺少的影响因素。

- 遗传因素对人格的作用程度,随人格特质的不同而异。通常在智力、气质这些与生物因素相关较大的特质上,遗传因素的作用较为重要;在价值观、信念、性格等与社会因素关系紧密的特质上,后天环境的作用较为重要。

- 人格的发展是以遗传与环境两种因素相互作用的结果。 所谓气质(temperament),大都是借由遗传而来的。 美国心理学家卡根(Jerome Kagan,1929年2月25日 – 2021年5月10日)试图从情绪与外显行为的个别差异了解儿童的气质。卡根的研究表明,气质在很大程度上由遗传因素决定,并且在婴儿期就可以观察到。他通过长期的纵向研究,将儿童的气质分为抑制型和非抑制型,这些类型在很大程度上是稳定的,并且会影响儿童未来的情绪和行为发展。

- 抑制型:抑制型气质的孩子在面对不熟悉的环境时,容易变得拘谨、逃避和不安。他们的行为通常较为胆小、谨慎,对新事物的反应较为保守。

- 非抑制型:非抑制型气质的孩子在面对不熟悉的环境时,可以自得其乐,并且对新奇事物立即做出反应。他们的行为通常较为外向、奔放,对新事物充满好奇和热情。 卡根的研究还表明,这些气质特征在儿童成长过程中具有相当的稳定性,并且会影响他们的社交行为、学业成就和情感发展。此外,虽然遗传因素在气质形成中起着重要作用,但环境因素,如父母的教养方式和社会支持系统,也会对气质的表现和发展产生影响。因此,气质的形成是遗传与环境共同作用的结果。

其他相关研究:

- 双胞胎的人格与遗传关系

- 爱丁堡大学(University of Edinburgh)的心理学家找了超过八百对双胞胎进行研究,发现同卵双胞胎的遗传比环境更能影响性格,尤其是自我控制、决策与社交…等性格特征。

- 此实验对象为美国的双胞胎,平均年龄在50左右,实验方法是借由项受试者提出一系列问题,再根据Ryff 心理健康量表对结果进行评估和标准化。从实验结果发现,同卵双胞胎相较于异卵双胞胎,有高出两倍以上的可能性会拥有相同的性格,除此之外,实验结果也表明如果遗传连结越强(genetic link),性格特征就越有可能在家族中遗传。爱丁堡大学的Timothy Bates教授表示,遗传对人的自我控制影响最大,研究表明,基因对人的自我控制能力有着最大的影响。自我控制是一种能够影响个体决策、行为规范和社会互动的核心性格特征,基因影响自我控制能力,进而影响个体在目标设定、社交互动和学习发展方面的表现。除了自我控制,遗传因素对决策和社交能力的影响也非常显著。这些性格特征的遗传性解释了为何同一家族的成员在这些方面常常表现出相似性。研究还发现,遗传因素对心理健康和主观幸福感也有重要影响。拥有良好遗传背景的人,在面对压力和挑战时,更可能保持心理健康和积极的生活态度。

- 特定基因与某些性格特质之间存在关联

- 5-羟色胺转运体基因(5-HTT):与5-羟色胺(血清素)的传输有关。这个基因主要有短型(s型)和长型(l型)两种等位基因形式,携带短型等位基因的人较容易出现焦虑和忧郁的性格特质,而拥有长型等位基因的人有较高的情绪稳定性和正向情绪。

- 多巴胺D4受体基因(DRD4):与多巴胺系统有关,影响人的奖赏与动机系统。当拥有某些变异型(例如7重复序列),性格上会有探索、冒险和寻求新奇的元素存在。

- COMT基因:COMT基因编码酶负责降解多巴胺,其不同的变异会影响认知和情绪调节。

- MAOA基因:MAOA基因编码单胺氧化酶A,负责分解神经传导物质如多巴胺、正肾上腺素和血清素。若年幼时背负太多压力,拥有低活性等位基因(MAOA-L)者会产生较高的攻击性和冲动性行为。

环境

[编辑]指外在的因素,如:成长背景、社会文化、生活条件、家庭、朋友、社会规范等。

环境除对于性格、价值观的塑造外,也可能影响与遗传因素有关的部分。表观遗传学的研究透露了环境因素会影响基因的表现,可能造成其甲基化或乙酰化等,使基因转录几率改变进而造成巨观上结果的不同。因此环境对于遗传因素的影响并非完全没有,但与环境直接造成的性格塑造等相比,影响较小。以下为指出基因与环境交互作用对性格形塑的重要性的研究: Caspi等人的研究发现与血清素运输有关的5-HTT基因中长短等位基因在个体受到环境压力后的差异。携带一个或两个短等位基因的人在经历生活压力事件后,比携带两个长等位基因的人表现出更多的抑郁症状、可诊断的抑郁症以及自杀倾向。 Bakermans-Kranenburg, M. J.,和van Ijzendoorn, M. H. 共同发表的研究中探讨了多巴胺D4受体(DRD4)基因的7重复多态性与母亲敏感度之间的相互作用,如何影响学龄前儿童的外向行为,如攻击行为。携带DRD4 7重复等位基因的儿童在母亲较不敏感的情况下,表现出更明显的外向行为。

家庭环境

[编辑]家庭对孩子人格发展的影响是最初且最重要的环境。

家庭氛围

家庭的气氛和家长的教育态度会对其小孩的性格有深远的影响,然而在其他动物身上也有类似的发现,不同的育幼方式也会影响其后代的个性及行为: 在迈克尔·米尼教授进行的一项老鼠实验中[5],他将幼鼠依被其母亲舔舐的频率分成两组。实验发现,常被舔舐的幼鼠对于新环境具有好奇心,勇于探索,且攻击性较低;而鲜少被母亲舔舐的幼鼠则容易对新环境恐惧,且攻击性较高。

因此不同的家庭氛围会导致不同的性格,而要研究家庭对人格的影响,主要是在探讨不同的教养方式对人格发展产生何许差异。 大多情况下可分为五种:

| 教养类型 | 互动方式 | 孩子人格发展倾向 |

|---|---|---|

| 权威型(Authoritarian) | 家长习惯以权力控制孩子的行为,孩子鲜少有发表意见的空间,也较少情感上的支持 | 消极被动、依赖、服从、懦弱、退缩,长大后较缺乏思考批判的能力,甚至会形成不诚实的人格 |

| 民主型(Authoritative) | 亲子间的互动与沟通上采开放且双向的,双亲有说话的权利,孩子也能表达自己的意见 | 积极的人格品质:如活泼正向、独立负责、彬彬有礼、善于交往、团队合作、勇于挑战等 |

| 放纵型(Indulgent, permissive) | 完全接纳孩子的思想,较少纠正指导孩子的行为,对孩子较为放纵 | 任性自私、幼稚、具攻击性、野蛮冲动、独立性差、唯我独尊、无理胡闹等行为 |

| 忽视型(Neglectful) | 想省麻烦而尽量满足孩子的要求,但也不会给予更多的情感回馈 ,以“方便”为主 | 负面发展,如:自我贬抑、无法建立自尊;长大后亦与人疏离,影响人际发展 |

| 不一致型 | 家长持不同的教养方式,规范不同且时常改变 | 感到无所适从、缺乏安全感、不易信任他人 |

家长的情绪往往会直接影响孩子,因此学会沟通、倾听,才能让孩子拥有较正向的性格。另外,家庭物质生活的环境也会对人格产生极大的影响,诸如收入、父母职业、住房条件等等。综上所述,家庭塑造了人们不同的人格特质。

家庭文化背景

除了家庭氛围以外,文化背景深刻影响着父母对于教养的看法和实践方法,进而形塑孩子的性格和行为模式,并形成来自横跨家庭环境及社会文化的对于孩子性格的形塑。

| 文化教养类型 | 互动方式 | 孩子人格发展倾向 | 代表性国家/区域 |

|---|---|---|---|

| 集体主义 | 强调群体和谐,尊重长辈 | 合作性、谦逊、社会责任感强 | 中国、台湾、日本、韩国 |

| 个人主义 | 强调独立思考和自我表达,鼓励个人目标 | 独立、自信、创新 | 美国、英国、澳大利亚 |

| 代表主义 | 强调公民参与、社会福利与公共政策的支持,家庭与社区的紧密连结 | 社会信任高、责任感、对公共福利的高度支持 | 瑞典、挪威、丹麦 |

| 跨文化家庭 | 结合多种文化教养方式,鼓励在不同文化期望之间找到平衡 | 灵活、多元的文化适应能力、能够理解和尊重不同的文化背景 | - |

早期童年经验

“早期的亲子关系定出了行为模式,塑造出一切日后行为”,这是麦肯依针对早期童年经验对人格影响力的总结。人格发展的确受到童年经验的影响,幸福的童年有利于儿童发展健康的人格;相反地,不幸的童年往往也会使儿童形成不良的人格。

但二者不一定存在唯一对应的关系,例如:溺爱可能使孩子形成不良的人格,而逆境可能磨练出孩子坚强的性格。因此早期经验是会影响人格发展的原因之一,但整体的人格形成还会受到许多变动的因素影响。

学校教育

[编辑]学校是一种有目的、有计划性、向学生施加影响的教育场所。教师、学生、同学、班级等是学校教育的元素:教师对学生人格的形成与发展具有指导、定向的作用;学生在课堂中的学习过程,有系统地接受科学及文学知识,塑造世界观,并借由学习,培养学生积极好学、坚持不懈等正向人格特质。教师既是学校宗旨的执行者,亦是评定学生言行标准者,在大部分情况下是学生的首要仿效对象,他们的言行皆对学生产生著巨大的影响。若是在性情冷酷、刻板、专横的老师所管理的班级中,学生的欺骗行为可能增多,但若教师在民主友好气氛的管理下,学生欺骗行为减少。

由上述可知,在专制型、放任型和民主型的管理风格下,学生表现出不同的人格特点。学校若单纯强调应试教育,以分数为导向,学生间则会出现成绩至上的风气,性格上也会有所影响,产生不擅交往、不会沟通等现象。而丰富多彩的校园文化会为学生提供发现自己、完善自己、发展自己的机会,有利于学生形成坚强、自信、积极、乐观等诸多良好性格。

社会文化

[编辑]每个人都处在特定的社会文化环境中,此处文化的定义为“一个社会的先民所创造出来,并由现在的居民持续维系并发展的共同享有之生活方式、价值观念与行为模式”。 文化对人格有巨大的影响,塑造部分后天形成的人格特征。此外,社会文化也使成员的人格结构发展趋于相似,造成同一社会内的人,在人格上具有某些共同特征。这种相似性具有维系社会稳定的功能,使得每个人能稳固地“镶入”在该文化形态里。

社会文化对人格具有塑造功能,其影响力因文化而异,因而衍伸出不同的民族性格。文化的影响分为规范以及价值层面:

- 以规范的层面来说,社会规范越严格的地方,文化对人格塑造的影响力越大。例如,日本相较于美国具有更严厉的规范,人们为了遵从社会框架,人格发展较为拘谨。

- 以价值(社会大多数人认同并维系的准则)层面来说,人们所认为“好的”价值则会影响个人的行为性格,如亚洲社会的儒家观念强调阶级之分,则中下层阶级会较容易发展出服从的性格。

此外,在规范中采取之行为的社会意义也会对形塑过程产生影响。对于社会意义不大的行为,社会容许较大的变异;对社会意义十分重要的行为,社会就不容许它过大的变异。因此,如果一个人极端偏离其社会文化所要求的人格特征,难以融入社会文化环境中,就可能被视为行为偏差或有心理疾患。另一方面,社会文化的差异除了人文发展的脉络,也会受自然环境影响。例如:米德(George Herbert Mead)等人研究了居住在新几内亚不同的自然环境中,三个民族的人格特征[6],将不同民族的人分为三群后发现:

- 第一群的男性与女性表现一致的特征,普遍较温和、善于合作。

- 第二群的男性和女性则一致的较强势、渴望权力。

- 在第三群中,男女则表现不同的特征:女性较强势、倾向主导,而男性较不负责任。

在此案例中,后天社会文化对性格的影响可能大于先天的生理性别,显示了社会文化环境对人格影响的重要性。

另外,Rutger Bregman(2021)指出人性格展现的倾向会受到社会文化影响,媒体重复性的曝光特定“偏差事件”构成了人人皆以为“人性本恶”的社会氛围,加上负面偏误的效应,反而抑制了人性天生中的互惠倾向,社会文化中共同形构的认知偏差亦潜移默化中形塑了人们的性格与相应行为。

| 文化影响层面 | 描述与影响 | 具体例子及其影响 |

|---|---|---|

| 社会规范 | 社会规范越严格,对个体人格的塑造影响越大,导致人格发展较为拘谨 | 日本相较于美国具有更严厉的社会规范,导致人格较为拘谨和服从 |

| 价值观 | 社会共享的价值观影响个人的行为和性格,如儒家文化强调阶级,影响人的服从性 | 亚洲社会,特别是中下层阶级在儒家影响下,可能发展出较服从的性格 |

| 社会意义 | 行为的社会意义决定了社会对其的容忍程度。重要行为的偏差不容被接受,可能标记为异常 | 行为偏差如违反重要社会规范,可能被视为心理疾患或行为问题 |

| 自然环境 | 社会文化的发展受自然环境影响,导致不同环境下的民族性格差异 | 新几内亚不同地区生活自然地景的不同,造成的民族性格差异 |

| 媒体与认知偏差 | 媒体的曝光和社会文化共同形构的认知偏差形塑人们的性格 | 媒体强调的“人性本恶”观念可能抑制互惠倾向,形塑负面性格 |

个人认知差异

[编辑]以双文化者(同时持有两种文化信念系统的移民)为例,可进一步探讨其“架构转换”(frame switching)的情况,意即其可以自动转换自身拥有的两种文化架构来解释任何特定事件。

值得注意的是,在认知上可促发某种特定的文化架构的情境刺激,可能会对双文化者后续的思考历程有所影响。以华人和美国文化间的象征符号(龙形图案以及美国国旗)来促发不同的文化架构时,结果显现出:受美国文化象征符号促发的双文化者,更容易对特定行为之成因做出“内归因( Internal Attribution)”(行为者个人的因素),此则可能肇因于美国文化强调个人及自由主义。

自然环境

[编辑]生态环境、气候条件、空间拥挤程度等,这些物理因素都会影响到人格的形成和发展。例如:气温会提高某些人格特征的出现频率——热天会使人烦躁不安,倾向做出负面反应,甚至构成反社会行为。世界上炎热的区域,发生攻击行为的频率更高。环境心理学家指出性别、年龄、种族等文化因素,与个人空间的大小有关。有关研究发现男性的个人空间比女性大,成人的个人空间也比儿童大。 不过,自然环境对人格不起决定性作用,在不同的物理环境中,可以表现出不同的行为特点。 例子如下:

1) 个人空间的作用,环境心理学家认为缩短彼此的距离,可增加关系良好者彼此的吸引力,但对陌生人而言则可能引起争执。另外在近距离的情况下,彼此比较可能合作,而且合作的工作效率较佳,但在非近距离时,竞争反而有助于提高工作效率。

2)“拥挤”(crowding)是因空间有限而形成的不愉快经验,密度是每个单位空间内的人口比重,密度知觉(perceived density)指个人对人口密度的知觉,三者并不完全一致。拥挤理论(Crowding Theory)主要探讨在人口密度高的环境中,个体如何感知、反应和适应拥挤的情况。根据Montano和Adamopoulos(1984)的研究,拥挤可能引起一系列的情感反应,如不适、压力和焦虑等。这些情绪反应受个人空间偏好和文化接近规范等因素的影响。个体对拥挤的行为适应包括避免和应对策略。例如,人们可能会尝试离开拥挤的环境,或者采取行为来减少拥挤感,如避免眼神接触或减少言语交流。研究指出影响拥挤的主要因素有:(1)个人因素:内控性格、高亲和力、偏爱高人口密度、能过滤无用刺激,减低个人的拥挤感;(2)社会性因素:当从事自己不喜欢的活动或被同伴孤立时,个人会有拥挤的压迫感;(3)客观因素:人口密度、建筑物都很高、回廊很长、天花板很低或阳光很少等,会增强拥挤的感受。至于高密度可能引起的效应,除降低个人控制情境的感觉外,还会引发不良的情绪。如果手边的工作是个人熟悉的,高密度可能促进工作效率,但如果是复杂或必须与人合作时,则可能损及工作效率。

3) 生活在山区或海边的人可能会展现出不同的人格特质。生活在山区的人可能会对于自然景观、宁静和孤独有着更深的情感连结,他们可能会展现出更多的独立性、内省和冥想的特质。而生活在海边的人可能更加亲近大自然、喜欢冒险和探索,因此他们可能会表现出更加开放、外向和好奇心旺盛的特质。

情境

[编辑]生活中,生理需求与社会动机促成各种情境,在人格发展的过程中也有一定的作用性。一般来说,个体对外界环境的适应都具有一定的持续和持久性,但在不同的情境下一定会有所改变。因此我们应该融入情境因素来一并看待人格。

- 强情境:指有强烈的行为规范,行为主要由情境决定。例如:公众空间、课堂等。在上课时不可以讲话,所以不论内、外向的人都不会讲话,因此没有行为上的差异。

- 弱情境:指无强烈的行为规范,行为主要由个性决定。例如:独处或与少数人的互动、匿名情境等。在自由的情境中,内向的人可能会保持沉默;外向的人表现健谈,可看出行为上的差异。

人格发展会受不同的情境影响,衍伸出不同的特性。以大范围的文化差异来说,不同文化族群受情境影响的程度也可能不一样,举例来说,在东方社会,高自我监控者受强情境影响较多;而在西方社会,低自我监控者行事风格上较为个人主义。此外,在行为预测分析上,在弱情境中比较能用该对象的性格来预测,但在强情境中,像是跟同学互动或是跟公司同事做团队合作时,较难用个性去预测其行为。

美国心理学家米德(George Herbert Mead,1863年2月27日-1931年4月26日)的社会自我论中有提到,未社会化、具创造性的自然我(主我)与受过熏陶的社会我(客我)。当预测在独自一人或是社会互动中的行为时,自然我和社会我的预测效果是相反的。

古典制约学习(classical conditioning)、操作制约学习(operant conditioning)和观察性学习(observational learning)皆会影响到人格的塑成。社会认知观点(Social Cognitive)强调社会互动、想法、感受和行为塑造出人格。这个理论常常关注人们的期待所带来的影响,诸如我们期待事情会如何发生的想法会影响到我们人格的发展。基于期待不同所导致的人格差异,其在我们的控制点(我们认为对生命事件施加控制的来源)和自我效能(我们有能力贯彻并产生我们想要执行的行为)的意义上是有效的。

体型?

[编辑]- 德国心理间病理学家恩斯特‧克雷其默(Ernst Kretschmer)曾根据体型,将人分成四种人格:

体型 性格 纤瘦型 (asthenic) 具精神分裂症人格倾向 肥胖型 (pyknic) 具躁郁症反应倾向 运动员型 (athletic) 较倾向精神分裂症 崎异型 (dysplastic) 类似运动员型人格倾向

- 而美国心理学家谢尔顿(Sheldn)受克雷其默影响,也以体型将人的性格区分为三大类型:

体型 性格 内胚型 内脏气质型 (轻松的、爱舒适的、社会化的) 中胚型 肌肉气质型 (主动的、有主见的、有活力的) 外胚型 脑随气质型 (压抑、约束, 有些退缩)

- 对于体型论,许多人批评其忽略了社会环境对不同体型者的反应所造成的人格的影响,亦即忽略了社会化行为的复杂性。只根据简单的体型实不足以预测或解释人格。

性格的神经与生理基础

[编辑]发展

[编辑]高尔顿(Gordon Allport)于 1880 年代比较遗传与环境对行为养成的重要性之后,心理学家开始关心两者互动关系。性格中有部分并无明显和遗传的生理基础有关联,例如:学会社会技巧、自我概念、个人生活目标、和社会互动产生各种想法观念等;而有另一部分的性格却直接反应出遗传生理的个别差异,例如:个人特别心情、对某种情境刺激的情绪反应大小。 现代研究还指出,基因与环境的交互作用(gene-environment interaction)在性格发展中起著关键作用。例如,同样的环境刺激可能会对不同基因型的个体产生不同的影响。这解释了为何在相同的环境中,不同个体会展现出不同的性格特征。

研究

[编辑]哈佛大学心理学家凯根(Jerome Kagon)试着从情绪与外显行为的差别来了解儿童的气质,他在实验室直接观察儿童,认为存在两种清楚的气质类型与行为样貌:抑制型(inhibited)与非抑制型(uninhibited)。拥有抑制型气质的孩童,在面对不熟悉的人或事件时,会变拘谨、逃避甚至不安,行为较胆小,面对新奇事物时的原始反应便是安静,寻求父母慰藉,或跑开、躲藏;非抑制型气质的小孩于面对新事物时,会立即作出反应,比较勇于尝试、善于互动。

- 实验

- 凯根借鉴了爱斯沃斯研究母婴依恋的个别差异时建立的“陌生情境”,对陌生情境做了改进,对 117 名智力水平相当的中产阶级白人儿童进行不熟悉情境中的行为抑制性一非抑制性的追踪研究。

- 他假设在实验情境中不同的行为方式反映了儿童的气质差异。在设计的实验室结构观察中,让一个婴儿或幼儿与母亲一起进入一个不熟悉的房间,在 40~60 分钟时间里不断变换陌生人和新奇的玩具,观察儿童在面对陌生环境、陌生人(成年女性、同年龄同性别的儿童)、陌生物体(如机器人、面具、玩具隧道)时的行为反应。在 14 和 20 个月的测查时主要根据三项指标:

- 母亲离开时的反应

- 第一次接触陌生物体的反应

- 母亲位在一臂距离之内的反应

- 凯根对每个情境的行为表现进行记录与量化,确定儿童属于抑制性或非抑制性的类型。

- 在之后的测查中,除了对抑制性的再次测查外,还加入了可能与抑制性有关的一些测验,如考察两类儿童的认知能力、社会交往能力等。而且还要分别于 14 个月、20 个月、32 个月、48 个月、66 个月、89 个月时分 6 次进行实验室观察和母亲访谈,每次实验程式都进行录像,并有现场观察记录。除了量化观察之外,他还结合问卷法和 Q 分类技术向父母调查儿童日常生活中与抑制有关的行为。

- 实验结果

- 研究发现,在 14 个月时,被试样本中抑制和非抑制的儿童各占 20%~30%。追踪研究的结果显示,儿童在 14 个月时的抑制性指标,与 4 岁时的抑制性指标之间的相关性很低且不显著。但是研究者发现,14 个月处在极端抑制和极端非抑制的儿童(大约占总样本的 15%~20%),他们各自的行为特征一直会稳定地保持到 7 岁半。

- 凯根也认为生物因素的作用也会影响儿童的行为抑制性,他认为当儿童面对不熟悉的事件时,如果不能进行同化,理解失败后就会给其心理带来不确定性。当前生理学知识证明,这种状态与大脑迷走神经的传出神经──交感神经的抑制有关,并引起心率的加速和稳定化。

凯根发现,心率稳定的抑制儿童和心率不稳定的抑制儿童相比,更有可能保持抑制性。因为心率低且变化大的儿童主要通过社会化获得了这种表面行为,而心率高且稳定的儿童则是先天就具备了倾向于抑制性的气质特征。这种气质特征可能包括对不熟悉事件产生不确定性的阈限值较低,还可能是因为大多数行为抑制的儿童生来就具有这种反应类型的倾向。

根据双因素理论(Two-Factor Theory of Personality),性格特征是由遗传因素(genetic factors)和环境因素(environmental factors)共同作用形成的。双因素理论指出,遗传因素提供了性格发展的基础,但环境因素则会影响这些基础的表现形式。例如,同样具有遗传倾向的儿童,在不同的环境中可能会发展出不同的性格特征。这种交互作用解释了为什么相似的基因型会在不同环境中产生不同的行为模式。

凯根的实验在心理学领域中有很大的影响力,但也存在一些争议和研究上的问题。以下是几个主要的争议和潜在问题,对此进行补充。

1. 样本代表性问题:凯根的研究样本主要来自智力水平差不多的中产阶级白人儿童,这样的样本选择可能限制了研究结果的普遍性。不同种族、文化和社会经济背景的儿童会有不同的气质和行为反应。将这些结果应用于其他群体时需要谨慎评估。

2. 气质稳定性的问题:虽然研究发现极端抑制和极端非抑制儿童的行为特征会稳定保持到7岁半,但大多数儿童的气质并未呈现明显的稳定性。这显示气质可能比研究者预期的更容易受到环境和发展变化的影响。

现今研究

[编辑]当代研究显示,抑制型气质和非抑制型气质的孩童脑部有所差异,且牵涉不只一个脑区,气质和个体行为会受不同神经系统间互动的影响。其中,杏仁核(Amygdala)和人类的恐惧反应密切相关,而大脑额叶皮质(frontal cortex)部分功能来自影响杏仁核的运作,和情绪反应有关。这些脑部结构有神经可塑性,不完全由先天遗传因素决定,后天个人和社会经验也可以改变脑区结构和功能,影响儿童的情绪倾向。

上述提到的当代研究中,根据功能性磁振造影(functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI)研究,近来提供明确证据,显示杏仁核运作在抑制型气质与非抑制型气质者有所差异(Schwartz,Wright,Shin,Kagan,and Raugh,2003)[4]。研究者研究一群两岁时就被分类为高度抑制型气质与高度非抑制型气质的年轻成人,让他们于实验室中观看一些熟悉脸孔和新奇脸孔,并发现两个类别的成人之杏仁核运作情形不同:当看到新奇脸孔时,于两岁被界定为抑制型气质的年轻成人们,杏仁核的活动程度相对较高;而于两岁被界定为非抑制型气质的年轻成人,杏仁核的活动程度相对低。

这个实验证明气质特征有特定生理基础,并显示这些生理差异有长时间稳定性。除了脑部核磁造影,当代性格神经科学研究学者也尝试了解神经系统、神经传递物(Neurotransmitter)和激素对心理特征表现的影响以及由身心交互作用的历程,来了解人的人格。其中,特别有四种化学物质与人的情绪与人格表现较为相关:

- 多巴胺(Dopamine) 多巴胺是一种神经传递物质,负责传递兴奋和愉悦的讯息。当人们吃到美味的食物或是听到喜欢的歌曲时,多巴胺会产生并使人感到愉悦。此外,多巴胺还会参与大脑的奖励系统,当人们获得奖励或是在努力过后实现回报时,多巴胺会飙升,让人们感觉到快乐并且上瘾,因此更有动力继续克服困难、向前迈进。

- 血清素(Serotonin) 血清素是一种能增加愉悦感的“神经传递物”,又被称为“幸福因子、快乐激素”。血清素有助于调节睡眠、食欲和情绪,让人们在日常生活中心情平稳、有自信并感觉到幸福。研究指出,血清素活性降低与忧郁症和自杀风险增加有关。

- 脑内啡(Endorphins) 脑内啡由脑下垂体分泌,就如同人体内自然产生的吗啡,当身体感到疼痛、有压力或是不适时,脑内啡会产生并且掩盖疼痛的信号,让人感觉良好。事实上,“跑者快感”就是脑内啡造成的,忍耐过运动短暂的不适后,脑内啡的救援会让痛苦消失、愉快产生。

- 催产素(Oxytocin) 催产素是一种与母体行为、哺乳、社会联系和性快感相关的激素,催产素的主要功能是通过刺激宫缩来启动分娩,也会在怀孕期间和分娩后大量释放,帮助母亲进行喂乳并和婴儿产生亲密连结。除此之外,平常透过亲密接触或是与社会连结,甚至是拥抱宠物,都会促使催产素的释放,让人感受到的亲密感、归属感和信任感。

性格与社会发展

[编辑]出生不久的新生儿都需要相当长时间的睡眠,但是他们的睡眠型态有相当大的差异——有的新生儿很容易入睡,有的新生儿需要照顾者安抚才能入睡,这便是一种人格差异的展现。发展心理学家认为新生儿的“气质” (temperament),亦即个性,可以从婴儿的活动水平、对新奇事物的反应和易怒程度等面向来区分[5]。

气质

[编辑]气质为具有生物基础的行为倾向,性格中先天决定的部分。人格与气质的差异在于气质是纯描述的,但人格有理论意义。

1. 气质倾向

- Buss & Plomin(1996)[6]等人根据遗传分析提出四种气质倾向:

- (1)社会性(Sociability):指个人偏好与他人在一起的程度。

- (2)情绪性(Emotionality):情绪激发的程度,包括沮丧、恐惧或愤怒等三种情绪成分,具遗传性。

- (3)活动性(Activity):个人所展现的体能活力和速度。

- (4)冲动性(Impulsitivity):个人倾向于立即快速地回应刺激,并且不顾行为后果。

- Buss 等人的研究指出,这些气质经常从婴幼儿时期延续到成人时期。

- 举例来说,儿童时期展现高度社交倾向的人,长大后仍喜欢结交新朋友;小时候活泼好动的孩子,长大后也比较活力充沛。同时,他们也从双胞胎研究中发现,同卵双胞胎之间的气质向度相似性,比异卵双胞胎之间高。

- 除了上述的性格和气质向度外,神经科学则从大脑运作方式与神经传递物质探讨生物条件对性格的影响。举例来说,大脑中的杏仁核对于负面情绪的学习和反应特别重要;而神经传导物中的血清素也与心情、易怒、冲动有关,血清素分泌较少时较容易产生忧郁或暴力冲动。

2. 行为抑制(behavior inhibition)

- 1980 年代 Jerome Kagan[7]根据实验将儿童的气质分为抑制型(inhibited)和非抑制型(uninhibited)两类,他的研究表明个体气质的差异既受环境影响又受基因制约。用以描述两岁左右之孩童对陌生人事物所表现的拘谨或害怕,在最初两年的行为抑制程度将会影响儿童的幼年时期。凯根探讨了抑制行为机制的形成问题。他认为,当儿童面临陌生或不熟悉的情境时,首先会产生警觉,随后会自动地试图理解周围的环境。然而,如果理解过程失败,不同气质的儿童会有不同的反应。一些儿童会转移注意力到其他事物上,而另一些儿童则会坚持用自己的方式来理解情境,这会导致他们的情感状态受到不确定感的影响,从而引发抑制行为的出现。而研究侧查时主要根据下列三个指标:离开母亲的潜伏期、第一次接触陌生物体的潜伏期、儿童在母亲一臂距离之内的时间。虽然是观察结果,但亦有证据显示其于生物学之基础,像是交感神经之活化、杏仁核活性增加等。Kagan的研究显示此气质对于未来精神病的影响,包含有较高比例出现社交恐惧、多重焦虑诊断。

- (1)抑制型儿童:在面临陌生环境的最初时间内,儿童若表现出敏感、退缩、胆怯的行为,就是抑制行为。以下是抑制型儿童的特征:

1.谨慎和退缩:在陌生环境或面对新人物时,抑制型儿童通常会变得退缩,表现出谨慎和犹豫。

2.高度警觉:他们对周围环境中的潜在威胁特别敏感,容易产生警觉反应。

3.慢热:需要较长的时间来适应新情境,通常会比其他儿童更晚表现出自信和舒适感。

4.避免冒险:抑制型儿童往往会避免尝试新事物或冒险,偏好熟悉的活动和环境。

5.情绪敏感:他们对不确定的情境或事件反应强烈,容易感到焦虑和压力。

- (2)非抑制型儿童:若儿童在最初的时间内表现出不怕生、善于交际或主动接近的行为,就是非抑制行为。以下是非抑制型儿童的特征:

1.自信与开放:在陌生环境或遇见新人物时,非抑制型儿童通常表现得自信且开放,乐于主动与他人互动。

2.适应能力强:他们能够迅速适应新情境,对变化和新事物感到兴奋,而不是焦虑。

3.积极探索:这些儿童喜欢尝试新事物和冒险,对周围环境充满好奇和探索欲。

4.情绪稳定:面对不确定的情境或事件时,他们反应平静,较少出现焦虑或压力。

5.社交能力强:非抑制型儿童通常拥有较强的社交技巧,能够轻松地与同龄人和成人建立联系。

- (3)混合型儿童:也有部分儿童是属于上述两种类型的混合体。以下是混合型儿童的特征:

1.情境依赖性:混合型儿童的行为反应通常取决于具体情境。在熟悉和舒适的环境中,他们可能表现得像非抑制型儿童;而在陌生或不熟悉的情境中,他们可能表现出抑制型特征。

2.适应能力强:因为能够根据不同情境调整行为,混合型儿童通常具备较强的适应能力。他们能够灵活应对各种社会和环境变化。

3.情感调节:这些儿童在情感反应上展现出良好的调节能力,能够在需要时保持稳定和自信,并在必要时表现出谨慎和警觉。

4.社交灵活性:混合型儿童能在不同的社交情境中灵活调整行为,既能主动与人互动,又能在需要时保持距离和谨慎。

5.多样性行为:他们的行为模式多样化,既能积极探索新事物,又能在面对潜在风险时表现出谨慎。

3. 明显的气质

- (1)害羞(Shyness and inhibition):Kagan 认为某些小孩天生就对环境的刺激较为敏感,他们的自主神经系统对刺激的反应较强烈,如:肾上腺皮质醇的浓度较高。这些孩子长大后较不愿意过度暴露于外界或社会刺激中,杏仁核对陌生脸孔反应较为强烈。但后天环境(社会文化)或父母的对待足以改变这一特性。

- (2)寻求刺激(sensation seeking):容易表现在替身演员、冒险家、赛车选手等高危险工作者身上。单胺类氧化脢(单胺氧化酶 MAOB, monoamine oxidase-B)功能是将神经传递物质分解为无活性的代谢产物,以维持神经系统的平衡, MAOB活性降低可能会影响多巴胺、血清素和去甲肾上腺素等,使个体倾向于冒险与追求刺激。

| 类型 | 说明 | |

|---|---|---|

| 气质倾向 | 社会性、情绪性、活动性、冲动性 | 这些气质经常从婴幼儿时期延续到成人时期。 |

| 行为抑制 | 抑制型、非抑制型、混和型 | 描述两岁左右之孩童对陌生人事物所表现的拘谨或害怕。 |

| 明显的气质 | 害羞、寻求刺激 | 害羞:某些小孩天生就对环境的刺激较为敏感,他们的自主神经系统对刺激的反应较强烈。

寻求刺激:容易表现在替身演员、冒险家、赛车选手等身上。 |

早期社会行为

[编辑]刚出生的婴儿微笑是由嘴角扬起和牵动眼周肌肉等肌肉的反射性动作,但这些动作会鼓励照顾者持续与婴儿互动。以下是婴儿早期社会行为的一些重要阶段和影响因素:

社会性微笑

- 新生儿期:婴儿的微笑主要是反射性动作,但这些动作会无意间鼓励照顾者的互动和关注。

- 三到四个月大:婴儿开始出现选择性的“社会性微笑”。此时的笑具有社会意义,婴儿会对熟悉的脸孔或声音微笑,但对陌生人没有明显的负面情绪。

陌生人焦虑与分离焦虑

- 六个月大:许多婴儿开始出现“陌生人焦虑”,这种焦虑在八个月到一岁之间大幅增加。

- 分离焦虑:婴儿与主要照顾者分开时会出现分离焦虑,这种情况在十四到十八个月大时达到高峰。

- 三岁:大多数儿童能自在地和其他儿童、成人相处,即使父母短暂离开。

影响“陌生人焦虑”和“分离焦虑”的因素

1. 记忆能力的增长

- 事件记忆:六个月大的婴儿逐渐能够记住事件,害怕事件的变化,导致陌生人焦虑的出现。随着认知能力的增长,儿童能理解陌生人无危险性,降低恐惧心理。

- 分离焦虑:记忆能力的提升让婴儿记得照顾者刚刚还在眼前,注意到不在身旁产生不安。随着记忆能力进一步发展,儿童能预期照顾者会回来,降低分离焦虑。

- 记忆经验:十个月大的婴儿能发展更进一步的记忆经验,如藏起玩具后会寻找,记得医院打针的情景等。

2. 自主独立性的发展

- 一岁:婴儿相当依赖成人的照顾。

- 两岁:儿童能自己拿玩具和用语言表达感受,对照顾者的依赖逐渐降低,照顾者短暂离开不会影响他们的活动。

婴儿早期的社会行为随着年龄和发展阶段的进展而变化。记忆能力和自主独立性的发展是影响婴儿社会行为的重要因素,这些能力的增长帮助婴儿逐渐适应环境变化,减少陌生人焦虑和分离焦虑,并促进他们的社会互动和独立性。

文化影响

- 文化差异:不同文化对婴儿早期社会行为的期望和反应方式有所不同。某些文化可能更强调独立性和自主性,而其他文化则可能更强调依赖和集体主义。

- 教养方式:文化背景影响照顾者的教养方式,进而影响婴儿的社会行为和情感发展。例如,西方文化中,父母可能更倾向于鼓励婴儿的自我探索和独立性,而在东方文化中,父母可能更倾向于强调顺从和家庭依赖。

生理和心理发展的交互作用

- 生理发展:婴儿的神经系统和脑部发展对其情感和社会行为有直接影响。例如,大脑中负责情感调节的区域(如杏仁核和前额皮质)的发展与婴儿情绪反应和社会互动密切相关。

- 心理发展:情感和认知能力的发展,如情绪调节、自我意识和他人理解,对婴儿的社会行为有重要影响。这些能力的发展使婴儿能更好地理解和应对社会情境。

- 依附(attachment)是个体与其亲近对象的相处型态,幼儿因为和高依附对象在一起时很有安全感,所以可以放心地探索陌生的环境。佛洛伊德曾假设依附的产生原因是因为依附对象是提供食物的来源,然而这个假说被后续的哈洛的恒河猴实验研究给推翻,在这个实验中,科学家设置了一只铁丝身与木头的铁丝猴妈妈,在其身上接上奶瓶,能够提供小猴奶水;同时,科学家也放了一只绒布做的、但不提供奶水的绒布猴妈妈在旁边。实验结果显示,虽然小猴会在肚子饿时到铁丝猴妈妈处喝奶水,但是大部分的时间都会窝在绒布猴妈妈身边,若遇到危险(实验者放入的张牙舞爪的怪物)时,小猴子的恐惧感会因为拥抱绒布猴妈妈而缓和,也比较愿意探索原本不敢靠近的怪物。并且,即使绒布猴妈妈会喷出强劲气流或冰冷的水柱,甚至伸出铁钉刺伤小猴,小猴依然会在惊吓跳开之后回到绒布猴的怀抱中寻求抚慰,而非就此转向铁丝猴。由此可知,相较于给予食物的铁丝猴妈妈,小猴更愿意也更喜欢具温柔触感的绒布猴妈妈,也就推翻了因为“提供食物”而产生依附的假说了。

- 依附理论的概念最早由约翰·鲍比(John Bowlby)提出,他提及与一群犯罪少年的访谈内容,这些少年除了喜欢偷东西,对于任何人都不信任,人际互动也非常冷漠,经过访谈后,他发现这些孩子在童年时大多与母亲分开,甚至被遗弃,他也因此提出了依附理论的雏型:童年时期亲子依附关系的好坏,会影响未来的性格与人际互动。

- 依附理论不单引领了“依附”作为一种心理社会性过程的关注,亦带出大家对儿童发展的新认知。根据佛洛伊德理论,人在原欲(libido)的驱使下,对于不同物件的注视,会使先前的依附打破;若依附未能有效的打破,就会对人造成创伤,可能会导致精神病。然而,依附理论却认为:成长中的儿童并不需要打破原来的依附,而是学习在之前建立的依附关系中变得更为主动。

- 了解到依附关系的来源后,科学家进一步分类各种依附型态,玛丽·爱因斯沃斯(Mary Ainsworth)为约翰•鲍比的学生,她在乌干达和美国间观察亲子的互动方式,进而发展出评量婴儿依附型态的实验程序──“陌生情境”(strange situation)。科学家以照顾者和儿童分离、重聚时两者的互动来区分依附型态。

| 1.照顾者和孩子进入房间,照顾者把婴儿放在地板上,周围有玩具围绕,然后自己坐在房间的另一边。 |

| 2.女性陌生人进入房间,安静坐下一分钟后,尝试跟婴儿一起玩玩具。 |

| 3.照顾者悄悄离开房间,如果婴儿不难过,陌生人重新安静坐着;若婴儿难过,陌生人尝试安抚。 |

| 4.照顾者回到房间,参与婴儿的游戏,此时陌生人悄悄溜出房间。 |

| 5.照顾者再度离开房间,留下婴儿单独在房间里。 |

| 6.陌生人回到房间,如果婴儿难过,陌生人尝试安抚。 |

| 7.照顾者回到房间,陌生人溜出房间。 |

爱因斯沃斯以上述的实验结果把婴儿的依附型态区分为两种类型,安全性依附与焦虑性依附,而焦虑性依附又可以分成三种次类型,分别是逃避型、冲突型、迷失型:

- “安全依附”(securely attached):此类的婴儿在研究结果中占大多数。在主要照顾者离开时会难过、哭泣;当主要照顾者回来时,婴儿会很快地靠近照顾者寻求安抚(例如索要抱抱),而且这类型的婴儿也比较容易被陌生人安抚。安全依附有助于婴儿的社会及情绪的发展,婴儿才能适应于亲本分离并且致力于探索环境,而发展出自我概念。

- “焦虑性的逃避依附”(insecurely attached:avoidant):此类型的婴儿会回避和忽视主要照顾者的存在,对于照顾者的离开或回来都不表现出情绪。照顾者在时不去注意;照顾者离去亦显不出紧张痛苦,但是,如果他们出现苦恼的反应,陌生人和照顾者都可以很容易地安抚他们。这类型的婴儿对照顾者去而复返非但不表高兴,反而回避或很慢才向前迎接。造成这种状况的主因通常为主要照顾者没耐心、对婴儿不敏感或表现出负面的反应、并拒绝身体接触等反应。逃避依附的婴儿表现出退缩、孤立、对学习没兴趣、缺乏动机,也可能会缺少人际关系。

- “焦虑性的冲突依附”(insecurely attached:ambivalent):这类型婴儿在照顾者离开时会非常的沮丧,但是当照顾者回到身旁时,婴儿明明想跟照顾者保持亲近却充满愤怒,变得十分矛盾。当照顾者开始注意他时又会想要反抗(例如吵着想要妈妈抱,但当妈妈真的抱起他们时,又扭动身体要下来)。此类的婴儿不容易被陌生人安抚,根据一些心理学家的研究发现,此类型的婴儿的母亲/主要照顾者通常是照顾能力差、不懂得如何满足婴儿的需求、不一致的行为。

- “焦虑性的迷失依附”(disorganized attachment):此类婴儿没有明显的依附型态,但常表现出矛盾的行为,例如,重聚时会接近照顾者,但真的被抱起时并不会看着她,而且安抚之后又会突然大哭。婴儿通常经历过受惊吓的照顾者或令人害怕的照顾者。因为人际互动是不稳定的,所以导致婴儿无法有一致性的反应。面对照顾者,一般的婴儿看到照顾者所理解的自我,如同一面完整的镜子,而混乱型依附的婴儿看到照顾者所理解的自己,如同从一面破碎的镜子看见自己。

心理学家认为,儿童在成长时所经历的依附关系,会直接影响到长大后的恋爱态度,因为他们在恋爱时会采取同一方式来对待他们的爱侣。

- 幼儿成长不同阶段中的依附建立和发展

根据对60名新生儿在一周岁前的追踪调查,Schaffer和Emerson在1964年提出了依附在一周岁前的阶段性发展理论。根据该理论[8],在新生儿刚出生的第一个周年里,依附的发展分为三个阶段:

- 自我中心阶段(asocial stage):0 到 6周,小儿的笑与哭并不针对特定的人物。

- 非选择性依附(indiscriminate attachment):6周 到 7个月、开始注意不同的人物。

- 选择性依附(specific attachment):7个月 到 11个月、对某一个人物强烈的依附。对一些其他人物的明显依附也时常伴随。

Schaffer和Emerson在1964年提出的这个理论,被认为基本正确,但是学术界对这个理论的以下方面提出了质疑和反对:

- 学者们对得出这一理论的实验方法提出了质疑。由于对60名新生儿的追从调查中,部分新生儿的行为表现是有他们的父母自行记录的,学者们认为这些父母可能在长期的记录中会出现误报或草率记录的现象,导致调查数据不准确。

- 一些学者们认为所谓的“自我中心阶段(asocial stage)”, 新生儿并非完全"以自我为中心"忽略具体任务的存在。一些学者们认为即使是非常年轻的新生儿也具有对特定人物的反应能力。Carpenter在1975年的论文中展示了两周岁的新生儿可以辨别他们母亲脸型和声音的能力。

基因与性格的关系

[编辑]长年以来人们相信父母的性格会影响孩子的性格,且某些研究结果支持性格本身具有可遗传性,例如:关于抚养与亲生的研究就在探讨性格是否受基因遗传的影响。实验发现,母亲/父亲与亲生子女的性格相关性分别为 0.15 与 0.2,远高于抚养子女的 0.01 与 0.08,或许可以用来证明性格的先天遗传特性,但并不能完全证明跟遗传有关,如何对待以及相处时间也是非常重要的部分。

还有像是 1989 年的明尼苏达双子家庭研究。在探讨基因与性格的关系时,可借由同卵和异卵双胞胎生长环境的异同来分析,研究发现同卵双胞胎的性格比异卵双胞胎更接近。

表征遗传学(Epigenetics)的研究显示基因的效果会受到后天经验的调节,环境不仅与基因互动影响当世代表现,也会对基因有所选择,也就是环境推动了演化。其运作的机制是:在不涉及核苷酸序列改变的前提下,功能性相关的染色体改变。此种染色体改变的机制包括“DNA甲基化 (DNA methylation) ”和“组织蛋白修饰 (histone modification) ”等,这样的调控机制皆能在不影响DNA序列的前提下,造成基因表达的不同。另外,借由抑制蛋白结合在DNA的沉默基因区域,也能调控基因的表达。这些表观遗传学上的变化,也就是表观遗传现象,可能可以通过细胞的有丝分裂或减数分裂保留下来,并可能持续遗传好几代,而这些变化都仅仅是在非基因因素的层次上,导致生物体基因表达的不同。

性格的演化与变异

[编辑]一个世纪以来,Darwin(1859)[7]演化理论在生物学上扮演极为重要的角色,而近代演化心理学则源自于 Wilson(1975)[8]的社会生物学研究。社会生物学(sociobiology)和日后的演化心理学(evolutionary psychology)提出的基本假设是:在演化过程中,提高有机体生存及繁衍子代机会的行为经过天择被保留,并成为人类性格的面向。

许多演化心理学研究都集中在择偶议题上,择偶涉及同性之间的竞争。由于男性与女性的功能不同,因此择偶标准也有差异。女性择偶时倾向于优先考量男性是否具有能稳定地提供情感与经济资源的性格特征与经济条件,此一倾向见诸于女性比男性更重视对象未来拥有稳定的工作或赚钱的能力(如学历),以及比男性更偏好对象具有严谨自律性(特别是努力工作、认真负责、可倚赖性等三项特征)、成熟稳重与积极刚毅的性格特性。女性此种择偶偏好,显然有利于其成功地养育后代。另一方面,男性无论是长期择偶抑或短期择交,皆比女性更重视对象的年轻貌美,也比女性更会认为多偶的优点可满足性欲,男性的此种偏好模式显然也有利于繁衍更多的后代。因此,两性的择偶偏好差异可谓符合亲职投资说的预测。在吸引异性方面,男性认为对女性展现才能、经济资源及正面性格特征等方式较为有效,而女性大抵也偏好此种男性,显示异性间的性择可能促成同性间的择偶竞争。本研究的发现虽然与美国相关研究在不少方面是相同的,但我国女性可能受到华人文化的影响,而更强烈偏好认真负责、可以倚赖的男性。

进化论者还提出其他有争议的说法,他们根据择偶偏好的差异性,主张性关系忠诚和嫉妒来源应当存在性别差异。由于男性的择偶需求较为频繁,使他们比女性更容易出轨,也更关心伴侣是否忠实,因为他们担心自己投资于他人的后代。这代表男性较可能背叛自己的伴侣,并且在遭到背叛时表现较强烈的嫉妒,且当男性激烈竞争伴侣时可能会导致暴力,例如 Wilson 和 Daly(1985)[9]发现男性的亲密暴力或加害人杀害其伴侣通常跟性忌妒与男性所有权相关。

- 演化取向的人性观

- 演化取向的人性观看来相当冷酷,因为物种必须用这样的方式才有助于适应,而且影响性格和社会行为的原因都在基因之中,上述论点降低积极改变的可能性。演化关乎改变,进化论者首先强调:当环境改变时,有机体唯有适应改变才有可能生存并繁衍后代,其演化造成的改变速度比我们所期待的更缓慢。

- 对演化取向的评价

- 有些批评者指出,演化心理学为当今不公平的社会状况提供辩护,倘若女生在经济和政治权力上低于男性,是因为物种演化适应的结果;倘若男性殴妻或是外遇,都是基因的影响造成的;假设某些种族在社会中拥有较多的权力和财富,这是因为其行为经过天择而保留,或是其基因较为优异。进化论者也受到科学社群的批评,他们指出,演化心理学的假说无法进行验证,演化心理学以繁衍策略来解释某些现象,但其实研究者通常都能找到其他解释,例如性格特质的性别差异可能出于体型或力气有别。

自我概念

[编辑]自我概念(self-concept)是一个人对自己本身存在的体验,这种概念是一种认知结构,由态度、性格、价值观等组成,可以借由经验、反思、他人的反馈加深对自己的了解。虽然学者对于自我概念的定义不完全相同,但皆认为其是个体对自己的主观知觉及判断,包含生理状态、人格、态度、社会角色、过去经验等认知。人在幼儿时期就会产生辨识自我的基本能力,而在之后自我概念的形成有五种主要途径

- 反映评价:也叫做反射性评价,是从他人得到关于自己的信息,以他人的看法作为评价自己的标准

- 社会比较:个体会以自己的能力、成就等与他人做对比,但得出的结论很容易受到比较对象影响,如“向上比较”与“向下比较”

- 自我知觉:是个体实践活动的反映,自己取得的成果会成为一面镜子,反映出自己的特质,使之成为评价的标准

- 客观标准:以社会上客观的标准作为比较依据,但个体的内在、抽象的特色与能力难以评断

- 内省:被认为是认识自我较可靠的方式,以自己个人的想法作为评断标准,充满主观意识

如果用口红在十八个月大的儿童额头划一个红圈圈,然后在镜子前看到自己,会想要用手擦掉前额上的记号[10]。这个“红点”测试能检视儿童是否已经能辨识“自我”,理解镜中的影像就是自己。不过,在十八个月大之前,儿童看到镜子里前额有红点的小孩时,不会用手去摸自己前额的红点,而是去碰触镜子里“另一位儿童”前额的记号。这个测试为镜子测试。儿童的自我概念(self-concepts)涵盖了自我的不同层面,包含情绪的感受和存在的连续性(“昨日的我和今天的我,都是同一个我”)。儿童也认识到自己的独特性,虽然和他人有相似的兴趣,但是也保有自己不同于他人的喜好。自我概念衍生关于自我的几个不同面向。

自尊

[编辑]自尊是个体对自身价值的主观评价。包括对自己的信念,例如:“我不被爱”、“我值得”,以及情绪状态,例如:胜利、绝望、骄傲和羞耻。 在儿童能辨识自我之后,经由和其他个体的互动,就会产生自我的价值,也就是产生自尊。

自尊是一种引人关注的心理学概念,因为它可以预测某些结果,例如学业成绩、幸福感、婚姻和人际关系的满意度以及犯罪行为。 自尊可以应用于特定属性或全局。心理学家通常将自尊视为一种持久的人格特征(自尊特质,英语:trait self-esteem),但也存在正常的短期变化(自尊状态,英语:state self-esteem)。自尊的同义词或近义词包括:自我价值和自我完整性等。这是学术界之间有争议的术语,因为有些人认为该概念不存在,并可透过外向性和内向性特征水平来更好地衡量。乔丹·彼得森和阿尔伯特·埃利斯是批评该概念最著名的两位心理学家。

自尊的发展

- 学龄期

- 在孩子生命的早期,父母对孩子的自尊有着较大的影响,当孩子在一个被倾听、被尊重地说话、获得适当的关注和喜爱、成就被承认、错误或失败被承认和接受的童年成长后,通常也具有较高的正向自尊;反之,受到严厉批评、身体、性或情感虐待、被忽视、嘲笑或戏弄,或一直被期望“完美”的长期经历也可能造成低自尊。

- 儿童期

- 在儿童期,进入学校就读后的学业成就将是自尊发展的重要因素。持续取得成功或持续失败将对儿童的个人自尊产生强烈影响。但是,儿童在学校期间也可能会感到自卑。 例如学业成就或作业的无法完成,便可能让儿童感受到挫折。

- 叛逆期(大约八到十二岁)

- 开始利用“社会比较”(Social comparison)建立自尊,利用其他人作为比较的尺度来进行自我评价[11]。例如:注意到自己的桌球技巧不及队友,所以认为自己不能像队友一样成为优秀的桌球选手;但身边的朋友不少,显示自己的人缘不差。学龄儿童能区分自己在不同领域的自尊,同时开始运用特质归因。以上述例子而言,该学童可能会认为自己未来不会是运动健将,但会有不错的人际关系。

- 青春期

- “社会比较”成为建立自尊的主要依据。青少年相当在意自己与他人比较之后的结果,因此相当重视他人对自己的看法,且同伴的评价会比自我的评价更有影响力。青少年也会根据与亲密朋友的关系来评价自己,与朋友之间的成功关系,以及社会接受能带来自信并产生高自尊,而来自同龄人和孤独的拒绝带来自我怀疑并产生低自尊。与儿童相较,青少年常使用持久特质来描述自己,故青春期的自我评价对后续成年期的发展有着深远的影响。

- 自尊心与家庭学校

- 家长和老师的期待和尊重能够促进儿童的自尊发展,高自尊水平的儿童更倾向于展现自觉、勤奋和认真的特质。

传统上把积极、主动、勇敢、情绪经历短暂、甚至是攻击性强等特质视为高自尊,与以上相反的特质则直接归类为低自尊。但这样的归类方式事实上十分武断,可能只适用于某些社会发展状态,例如像二十世纪上半叶,国际间战乱不断的社会环境。在经过现代心理学重新归纳分类后:

高自尊

- 自尊的高低不仅仅根据个体的行为特质,高自尊的人可能表现出自信和积极性。

- 高自尊的个体往往能够更好地建立和维持积极的人际关系。

- 高自尊的人会做出对社会有益的行为,并能从中发现自己的价值。

- 适度的自尊水平能帮助个人保持自信和谦虚的平衡,促进健康的心理和良好的人际关系。

低自尊

- 低自尊的人可能需要更多的支持和鼓励来建立自信。

- 低自尊的个体可能在社会互动中遇到更多挑战。

- 低自尊的人无法信任社会和群体,可能演变出离群索居,甚至是暴力倾向。

- 低自尊的人可能具备虚心向学的特质,愿意接受他人的意见和建议,从而促进个人的学习和成长。

- 低自尊的人通常更具同理心,能够更好地理解和支持他人,也可能更努力工作以弥补自尊上的不足。

总之,自尊在个人的社会化过程和人际互动中起著关键作用。高自尊和低自尊各有其优缺点,适度的自尊水平能够帮助个人保持自信和谦虚的平衡,促进健康的心理和良好的人际关系。

外在自尊

指在与人相处时,能主动的和人互动、建立关系,适当的表达自己的感受、想法和需要。

内在自尊

指个人如何看待或对待自己,会决定对自己好坏的评价和信心的程度。一个自我肯定的人,对外能表现肯定的行为,对内能对自己采肯定的态度,而形成正向的自我意象或概念。

自尊的多维度性

心理学家Dr Michele Borba提出了自尊分成不同范畴,合称为自尊五感(The Five Building Blocks of Self-Esteem):

- 安全感(Security): 指得以放心、舒适和安全的感觉;我们可以预期会发生的事情而不忧虑;能够信赖别人以及理解规则和限制。

- 独特感(Selfhood): 包括知道自己是独特的,而且了解自我价值,对自己和影响自己的事情都有准确、现实的理解,也认知到自己在现实中的独特性、角色等。

- 联系感(Affiliation): 指在人际关系中——特别是重要的人际关系中——感到被其他人接纳、认同、欣赏及尊重,并对这些自己与所属的群体有密切的关系和归属感。

- 能力感(Competence): 需要人为自己完成的事情感到自豪,并有成功感,觉得自己有效率及有能力。能力感高的人不但了解自己的强项,也了解和接受自己的弱项;因此他们会更倾向去学习新事物及应付挑战。

- 方向感(Mission): 指感到人生有意义、目标及动力,并懂得如何订下实际、可行的目标,同时亦为个人决定引致的后果负责。

自尊低不是由单一感较弱所致, 而是因为自尊五感之间互相影响而成。因此要提升个人自尊,就需要同时照顾自尊五感。此外,影响自尊的因素包括了我们自己(性别、外貌、社经地位等)、身边的人(如朋辈、父母等)和环境;自尊与我们心理健康的关系极为密切。自尊乃是我们心理健康的核心,是心理幸福的根源。

拥有健康自尊水平的特征

- 坚定价值观:坚信某些价值观和原则,并愿意捍卫它们,同时接受个人才能和差异。

- 自信行动:相信自己的判断,能够处理挫折和困难,并在需要时寻求帮助。

- 活在当下:不过度担心过去或未来,能够享受当下的生活。

- 尊重他人:对他人的感受和需要敏感,并尊重社会规则。

- 抵制操纵:不以牺牲他人利益为代价,并能与他人合作。

- 积极解决问题:面对挑战时能够寻找解决方案,并接受批评以改进自我。

- 内在动力:能够设立并追求个人目标,并保持情绪稳定和接受自己的不完美。

重要性

[编辑]亚伯拉罕·马斯洛 (Abraham Maslow) 指出,除非人的本质核心被他人和自己从根本上接受、爱戴和尊重,否则心理健康是不可能的。自尊让人们更加自信、仁慈、乐观地面对生活,从而轻松实现目标和自我实现。

自尊可能会让人们相信他们应该得到幸福。 理解这一点是基本的,也是普遍有益的,因为积极自尊的发展提高了以尊重、仁慈和善意对待他人的能力,从而有利于丰富的人际关系并避免破坏性的人际关系。 对于埃里希·弗洛姆 (Erich Fromm) 而言,爱他人和爱自己是不可替代的。相反,在所有有能力爱他人的人身上,都会发现一种爱自己的态度。自尊允许工作场所的创造力,并且是教师职业的一个特别关键的条件。

生命不同时期的性格发展观点

[编辑]艾瑞克森的人格发展论

[编辑]艾瑞克森(E.H.Erikson,1902)是美国著名精神病医师,新精神分析派的代表人物。他所提出的人格发展论(亦称心理社会发展理论)是一边心理健康的人格特征为立论基础,并将人生全程视为连续不断的人格发展历程,同时也认为人格发展的动力是源自于自我成长的内在因素;而此内在因素具有社会性,因此人格发展是个体以自我为基础的心理社会发展(psychological development)过程。

人格发展论的基本概念

[编辑]人格发展论以五个结构性概念为基础:

- 发展阶段(Stage of development):艾瑞克森依照人生危机性质的不同,把人的一生划分为八个阶段,每个阶段均有其冲突存在,而所谓的成长,便是克服这些冲突的过程。在人格发展历程中,个体在不同时期学习适应不同的困难,化解不同的危机,而后逐渐上升,最后完成其整体性的自我。

- 发展任务(development task):人生的发展任务包含友谊、自我评价、具体运算、技能学习、团队游戏,发展任务界定了在一个特定社会中每一个年龄阶段上健康的、正常的发展。这些任务形成一个序列:成功地完成一个阶段的任务,导致发展及成功地完成下一个阶段任务的更大可能性。发展任务的完成受到前一阶段中心理社会危机解决程度影响,一个阶段任务的失败,导致下个阶段任务的重大困难,或使下个阶段任务不可能完成。

- 心理社会危机(psychological crisis):个体出生后,便开始与环境接触互动,在互动中,一方面由于自我成长的需求,希望从环境中获得满足,另一方面又受到社会的要求与限制,使个体在社会适应中产生心理上的困难,称之为心理社会危机。艾瑞克森以一条线的两极对立的观念来表示不同时期的危机,危机的意义在于若某一阶段任务得以顺利完成的话,将有助于以后阶段的发展,反之,对日后发展有负向影响。因此,发展危机也就是发展转机;没有发展危机,个体的自我就无从获得充分的发展。

- 重要关系的范围(radius of significant relationship):艾瑞克森指出了每一个发展阶段中重要关系的范围,每一个人在每一个生活阶段都有一个重要关系的网络,这种关系的网络因人而异,但每一个人都会有一个不断增加的重要关系网络,以进入更广阔的社会领域。

- 因应行为(coping behavior):主要适应自我品质和核心病症,包含解决压力的积极努力和创设对每一个发展阶段考验的新解决方法。

| 阶段 | 年龄 | 发展任务与危机 | 发展顺利的特征 | 发展障碍者特征 |

| 1 | 0-1(婴儿期) | 信任与不信任 | 对人信任,有安全感 | 面对新环境时会焦虑 |

| 2 | 2-3(幼儿期) | 自主行动(自律)与羞怯怀疑(害羞) | 能按社会行为要求表现目的性行为 | 缺乏信心,行动畏首畏尾 |

| 3 | 4-6(学龄前儿童期) | 自动自发(主动)与退缩愧疚(罪恶感) | 主动好奇,行动有方向,开始有责任感 | 畏惧退缩,缺少自我价值感 |

| 4 | 6-11(学龄儿童期) | 勤奋进取与自贬自卑 | 具有求学、做事、待人的基本能力 | 缺乏生活基本能力,充满失败感 |

| 5 | 12-18(青少年期-青春期) | 自我统整(认同)与角色混淆 | 有了明确的自我观念与自我追寻的方向 | 生活无目的的无方向,时而感到彷徨迷失 |

| 6 | 19-30(成年早期) | 友爱亲密与孤癖疏离(亲密与孤立) | 与人相处有亲密感 | 与社会疏离,时感寂寞孤独 |

| 7 | 31-50(成年中期) | 精力充沛(生产)与停滞颓废 | 热爱家庭关怀社会,有责任心有正义感 | 不关心别人生活与社会,缺少生活意义 |

| 8 | 50-生命终点(成年晚期-老年期) | 自我荣耀(统整)与悲观绝望 | 随心所欲,安享余年 | 悔恨旧事,徒呼负负 |

青少年时期的性格发展

[编辑]青少年时期的定义

青少年期(adolescence)意指童年到成年之间的时期,生理上大约从十二岁到十八岁。 在此时期,发展属于个人的认同,进而影响成人期的发展。

《张氏心理学辞典》将“青年期,青少年期”(adolescence)定义为:指由青春期开始到身心渐臻于成熟的发展阶段;女性约自 12 岁到 21 岁之间,男性约自 13 岁到 22 岁之间,儿童期后到成年期之间的一段大约十年期间称为青年期。

影响青少年时期性格发展的因素

- 身体发展:身体上的发展会因为早晚问题、体型胖瘦、高矮,造成个体心理不平衡,影响人格发展。此阶段的青少年很在意自己的外表,会与同侪做比较,以致于只要自己何别人的身体上有不同之 处就会引发自卑或妒忌的心理,甚至用不适当的方法想和别人一样。

- 成熟速度:早熟的青少年较自信和独立,少有叛逆倾向,社交方面表现较好;而晚熟的青少年则较为消极,依赖性强,对父母的反抗倾向亦强。

- 心智能力:心智能力高的青少年除了学习能力强、处理或解决问题的能力强,也较能适应新环境,发展健全的人格。

- 童年生活:童年的生活经验,包括家庭环境、教育方式和社会互动,对青少年的性格发展有深远的影响。例如,稳定和支持的家庭环境有助于培养正面的性格特质,而不和谐或暴力的家庭环境可能导致负面情绪和自尊问题。

- 同侪团体:青少年时期的少年想摆脱父母而独立自主,反抗意识也特别强盛,少年无法接受父母或师长强迫要接受的传统观念或价值观,进而想获取同侪间的任同,且易受同侪之间的影响。

- 社会价值观:如新闻媒体的事件、人物,常成为青少年模仿的对象,影响青少年的 人格发展。

青少年时期的情绪和社会发展特征

在情绪辨识上,相对于年纪较小的国小高年级儿童和年纪较大的成人,青少年需要比较多的时间来辨识脸部的细微情绪差异,而且这个情绪处理历程的发展和需要讯息回馈以进行决策的脑区(如纹状体(Striatum))运作有关[12]。青少年生理变化的时机,也就是早熟或晚熟都会影响个人社会发展。早熟的男孩比起尚未进入青春期的男孩有比较好的心情,而且对自己的外貌和体格更加满意,但是早熟的男孩较缺乏自我控制,他们有较高的几率会抽烟、喝酒和使用成瘾药物[13]。相反地,晚熟的男孩青春期前期可能因为身体发展滞后,容易感到自卑,与同龄人相比较时会感到不如意。但晚熟的男孩在青春期后期往往发展出更好的情绪调节能力和心理韧性,因为他们需要更长的时间来处理与身体变化相关的挑战。[14]。早熟对于女孩的影响和男孩不同,早熟的女孩比较忧郁和焦虑,自尊也较低,并且对自己的外观比较不满意[15]。

一般观念认为青春期中,子女和家长的关系较紧张,研究确实支持这一印象[16]。青春期时,亲子间的争执增加而亲密程度减退[17]。然而,青春期初期的亲子冲突增加,会让后期的亲子关系比较稳定。如果家长采用民主的教养方式、给予子女支持,并且坚持清楚的原则,则子女不太会有长期的情绪和行为问题[18];但是,若家长使用威权或过度溺爱的教养方式,则子女较容易出现行为问题[19]。

老年期的性格发展

[编辑]过去十年间,许多研究开始探讨晚年的性格运作,由于老年伴随着各种身心状况改变,因此一开始研究预设老年人的心理经验主要是负面的。但研究结果显示在自尊,心理幸福感.......等客观的量表上,老年人的情况并不比年轻人来的差,表现出相当的心理“韧性”。因此他们多半能承受老年所伴随的生活困难、疾病等,维持相当坚强的自我信念及个人幸福感。于是德国心理学家巴提士(Paul Baltes)提出“择适补偿模型”(Selective optimization with compensation model,简称 SOC 模型)指出:“发展的本质涉及失去或交换,当从某生活阶段进展到下一阶段,人们会失去某些心理特质,也会获得新的心理特质。”因此,依照巴提士的模型,可推断老年人虽不能再工作、剧烈运动等,但在其选择的生活领域里,借由将精力投注在少数重要的生活面向上,可以补偿身体或认知上的衰退,维持幸福感。[20]

在进入高龄阶段,人的生理活动逐步衰退,社会角色也开始转变,面临自我概念的重新定义。多数人在青少年时期意气风发、活泼向上的性格特点,到了老年则被低沉、缓慢、沉默、冷淡的性格取代。这是因为人老了,身体多病和生活条件以及社会环境的变迁所造成的。如果老年人身体十分健康、生活条件没有发生重大变化,或者生活虽有变化却能够良好地适应,则性格通常不会发生重大改变。

由 Erikson 的心理社会发展理论来看,“统整”相对于“绝望”是老年期的重要发展任务。统整是将过去的感受与现实状况加以整理,并对结果感到满意。老年人如果能接受人生中的不完美,肯定自己生命的价值,在年老时能获得较好的适应,反之,如果无法接受自己的不完美,认为自己虚度一生,则会产生悲观、绝望的心理感受。

卡汀生的社会情绪性选择论

[编辑]卡汀生(Laura L. Carstensen)的社会情绪选择性理论(Socioemotional selectivity theory),主要在探讨社会动机在生命过程中的转变,随着年龄的增长,人们的生理和部分心理机能会逐渐下降,但是情绪方面却并未随着年龄增加而呈现简单下降趋势。其基本的想法为:“人们会察觉中不同时间点的机会和限制”。

社会情绪性选择论有三个理论预设:

- 首先认为社会交往对于人的生存来说至关重要,人的社交兴趣和社会依恋一直都在演化;

- 其次认为人本质上是动机性的动物,期待实现的目标指导着人的行为;

- 最后认为人有着多重甚至相反的目标,目标的选择先于活动。

人对生存时间的知觉,是充足的还是有限的,影响着对目标进行选择的评估过程。时间知觉是人动机的组成部分,影响着人对社交目标的选择与追求。“目标总是存在于时间背景中,目标选择从根本上来讲依赖于时间的知觉” 。该理论宣称随着人的生命历程时间范围的缩短(通常如人的衰老),不同目标的优先性就会发生变化。个体会变得愈加挑剔,将更多的资源投入到在情绪上有意义的目标和活动。该理论还认为,动机的转移也会影响到人们的认知加工。老年人的认知加工表现出积极效应(positivity effect),对情绪信息尤其是积极信息的注意和记忆得较好,偏好积极信息。 但是积极效应的跨文化普遍性仍存在争议,举例像是虽然美国老年人比年轻人更不强调负面经历,但在日本却没有观察到这种影响。相反,年长的日本人比年轻的日本人更重视负面经验的正面方面,而在美国却没有观察到这种影响。因此在使用此理论时必须考量更多因素,避免错误使用。

实验过程

研究者分别给予老人和年轻人一张列有不同类型人物的清单,并请他们对于这些人做出评价,借由这种方式去判断哪一向度对他们而言最重要。研究显示老年人较注意可增进目前情绪经验的名单;而年轻人则会注意未来资讯的可能性,如认识新朋友,以习得关于世界的新事物。

研究结果

如果人们认为他们的未来没有限制,往往会关注指向未来/与知识有关的目标,但如果他们觉得时间将要耗尽,他们的关注一般会转向指向现在/与情绪有关的目标。年轻人的人生道路还很漫长,所以他们会追求旨在获取信息的、指向未来的目标,这有利于他们今后的生活。年轻人持有这样的社交目标,会追求包括各种各样社交伙伴的、相对更大的社交网络。然而,当人们变老,未来显得越来越有限,他们的目标大多地指向现在而不是未来,也更注重最大限度的情绪满足。这就是老年人放弃一般的人际关系的原因所在;他们的目标指向社会交往的质量而非数量。的确,该理论预测任何人只要认为自己的未来不长远,就会花更多的时间与少数几个亲密好友相处,而不是把时间用来和各种各样的普通朋友交往——这正是年轻人感染艾滋病病毒后,所剩时日无多时人际交往的情形。该理论的研究通常会比较不同年龄组(即年轻人与老年人),但社交目标优先性的转变是个逐渐的过程,早在成年早期就开始了。更重要的是,该理论声称社交目标的转移并非由衰老所引起,而是由与衰老有关的时间观念的变化所引起。研究者也发现在不同的样本:挪威人、基督教修女、非裔美国人、华裔美国人和欧裔美国人中,老年人比青年人能更好地控制他们的情绪,体验到的消极情绪也更少。

如该理论一开始所预期的,老年人将思考集中在名单上人物的情绪特性,较不在乎是否可以获得对未来有用的资讯。相对的,年轻人则是将焦点集中在认识新人物,已获得新讯息的可能性上,而不在意是否带来正向情绪。由于老年人知道自己已处于生命晚期,因此较注意会伴随立即情绪回馈的社会经验。有趣的是,后续研究在带有艾滋病阳性反应的男性身上也发现了相似的结果,他们均面临生命消逝的情境,因而和老年人一样非常关注能立即带来正向情绪回馈的社会关系。[21]

各人格心理学派的理论

[编辑]各学派简介

[编辑]以本章探讨对象——性格来说,相关的理论主要有五大学派:心理分析学派、人本主义学派、行为主义学派、认知主义学派与神经生物学派。每一种理论都有一套解释性格的方式,就像不同角度的光照射到物体会呈现不同部分的物体一般,不同学派对性格的侧重点各不相同,共通点是都在探讨人格差异的what、how、why。因此,并没有五大学派何者较优之说,只是每一种学派的切入观点不同而已。

| 学派 | 理论 |

|---|---|

| 心理分析学派 | 佛洛伊德心格发展理论、阿德勒个体心理学、荣格性格类型论 |

| 人本主义学派 | 马斯洛自我实现论 |

| 行为主义学派 | 史金纳 ( Skinner ) 性格操作制约论 |

| 认知主义学派 | 亚伯特·班度拉 ( Bandura ) 社会认知论/三元交互决定论、Rotter 控制点理论/归因型态、Mischel 认知情感性格系统论 |

| 神经生物学派 | Kagan 气质假说、Eysenck 性格三向度 |

| 特质论 | Allport 特质论、Cattell 16 性格因素论 |

心理分析学派

[编辑]心理分析学派着重于性格是“为何(Why)”与“如何(How)”形成,我们从此学派的开山始祖佛洛伊德开始介绍起。

佛洛伊德的心理分析论

[编辑]佛洛伊德本身是位精神科医师,透过治疗病患累积的经验,发展出他的性格理论,它本质上是个关于心智结构与其运作历程的理论。佛洛依德是从生物医学观点考虑人的精神生活,他将心智视为身体的一部分,透过了解生理运作的原则,再将其拓展及应用到心理运作功能上。

心智能量系统

[编辑]佛洛伊德将身体视为一机械式的能量系统,而心智能量就从身体能量而来。他对心智能量提出三个观点:

- 能量是有限的,若它在某事务上被消耗,可用于其他事务的能量就相对较少。

- 如果释放能量的常态机制受阻,能量并不会自动消失;相反地,它会从阻力较小的其他管道宣泄。

- 心智功能的目标是归于平静,生理需求会造成紧张状态,但人们希望降低这些紧张,使内在状态恢复平静。

人类所有行为的目标都是为了追求紧张松弛或能量释放后的愉悦感受。因此,佛洛依德与他的医生同事布莱尔发展了一种“情感宣泄”(catharsis)的心理治疗法,让病患透过在谈论自身困扰问题的过程中纾解情绪,一如常人抒发郁闷一般。经由重新经历过去深藏在心中的不快,病患的被压抑的心理能量和负面情绪得到宣泄,此方法用在歇斯底里病患身上获得极大的疗效。

情感宣泄的概念在了解人类心智方面有两个意涵:第一,让佛洛依德再次确认心智是一个能量系统,它们和被遗忘已久的回忆有关,经由这些能量的释放可使病情好转;第二,在情感宣泄经验之前,佛洛伊德的病患并未察觉其症状和这些心智内容有关,即使创伤经验似乎已被遗忘,他们却持续为其所苦,这表示人们未能察觉到的这些心智内容仍持续运作。因此,心智看来不只包含人能持续意识到的部分,也包含未被察觉到的部分,佛洛依德称此为“潜意识”。这个概念对解释人性产生前所未有的冲击,显示出其对心理运作的洞见。

意识层次

[编辑]佛洛伊德将意识分为三个层次:意识(Conscious)、前意识(Preconscious)、和潜意识(Unconscious)。其组成类似于冰山,露出水面的只是一小部分(意识),而多数被隐藏在水面下的部分却会对其他部分造成影响(潜意识),而前意识则是意识与无意识间的中介环节。

| 意识结构模式 | 特征 | 举例 |

|---|---|---|

| 意识 | 一个人在任何时刻所能能觉到的现象 | 你现在在看的超普通心理学就是你意识的一部分 |

| 前意识 | 若加以注意便能察觉到的心理内容 | 在阅读现在这个句子前,你可能未曾想到你的手机号码,它并不在你的意识中,但你可以轻易地想起它 |

| 潜意识 | 无法被觉察的部分,除非在非常特殊的情况下 | 在童年时发生的创伤记忆平常可能没有印象,但在碰见相同状况时会突然想起 |

心理分析论对于会引发焦虑的潜意识内容尤感兴趣。心理分析论的基础理念是,人有个目标是保护自己不受某些想法或欲望导致的焦虑所苦,我们不能意识到这些想法是因为有特定的力量在阻挡他们。而此一力量达成目标的方式是将这些想法屏除在意识之外,也就是将他们储存在潜意识中。 佛洛依德并非第一位注意到心理生活含有潜意识面向的人,然而他是首度详细探索潜意识的性质,并且强调潜意识在日常生活中重要性的人。透过不经意的语误、精神官能症、精神疾病、艺术作品与仪式等现象,佛洛伊德企图了解潜意识的本质与运作,而最重要的方法莫过于对梦的分析。

佛洛伊德于 1923 年为心理分析论发展出更正式的性格结构模型,认为人体中可能存在一个心智运作媒介,拥有两种特质:一方面具有统一的功能,能协调让我们从事一致的行为;另一方面可以在不同的意识层次上运作。有时它在意识中运作,有时在潜意识下运作,而有时在前意识中运作。对心理分析论而言,这显然是一项挑战,它不但要掌握心智运作媒介的一致性,也要分辨它运作时的不同意识层次。佛洛伊德因而提出心理分析论中最重要的部分:本我(id)、自我(ego)、超我(superego)三种性格结构,每一结构分别指涉不同层面的心理功能。

自我 (Ego) 会运用防卫机制化解因本我 (Id)与超我(Super-Ego)之间的冲突所产生的焦虑。

以下为简易示意图

- 本我

- 一切驱欲能量的来源,蕴藏潜意识和本能性的冲动,(如:性、攻击),主要以初级历程思考(primary-process thought),也就是说是非理性、本能驱动及脱离现实的。其心理功能相当简单好理解,就是寻求释放兴奋、紧张与能量,以追求内在的平静。

- 本我是创意力的来源,因为在初级历程思考时才会接受很多不合理的想法,这也是为何在梦境中会有许多超乎常理的的情境,故梦境有时也会成为人们发泄精神能量的管道,本我会遵循的是快乐法则(pleasure principle):遵从于快乐原则,一切使我们感到快乐的事情都是本我的需求、逃避痛苦。不设想策略以获取快乐,不耐心等待快乐来临,不顾及社会规范与道德,只追求欲望立即满足。

- 自我

- 自我是由本我慢慢发展出来,依赖理性及现实的次级历程思考。遵从于现实原则,起到协调的作用,根据现实法则,可理性回应现实社会,且总是试着满足本我与超我的冲突,这两者的综合就是人们表现于现实社会的表现。

- 举例来说,看到心仪的人,可能会有性冲动(本我的展现,下意识的想法),但自我会阻止你不顾一切地扑上去,它会带你一句现实状况判断是否有机会,并且依循现实法律能接受的行为来达成目的。自我调和了本我和超我,使一个人的行为更为适当、合理。

- 超我

- 在心理层面上,超我代表人类的道德规范,包含我们努力寻求的理想,以及违背道德标准时预期的惩罚或罪恶感,将社会规范内化成行为准则。超我的发展比自我慢,主要是以父母或亲近的家人的行为当作行为规范,因此可说超我遵循理想法则或道德原则,不会判断人们所做的行为是否合理,只会评断事情是否符合标准。然而超我的运作很僵化。

举例来说只要想到违规的念头,就觉得充满罪恶感(即使并未实际投入行动)。虽然超我在判断时常非黑即白,但超我也是可以有同情心、有弹性的,若很清楚知道该事件是意外或是遭受压力才如此做,人们或许可以原谅自己或是他人。

| 性格结构 | 特点 | 原则 | 思考形式 | 与意识关系 |

|---|---|---|---|---|

| • 与生俱来 • 本我中的需求必须立即被满足 • 由“生之本能(life instincts)”和“死之本能(death instincts)”组成,生之本能包括性欲、饱食等欲望。 |

享乐法则(Pleasure principle):追求快乐,佛洛伊德认为建立在性与暴力方面。 | 初级历程思考(Primary-process thought) | • 全部都在潜意识层 | |

| • 为了合乎实际以适应社会所形成的部分,用来平衡欲望和现实压力的冲突 • 从本我发展而来较具理性的部分,介于本我与超我之间 |

现实法则(Reality principle):在适当时机,追求最大快乐 | 次级历程思考(Secondary-process thought) | • 大部分在前意识层 • 部分在潜意识层 • 小部分在意识层 | |

| • 社会价值观内化而成的部分 • 评断行为是否合乎内心的道德准则和社会标准 |

理想法则(Idealistic principle):完全符合自己所设想的目标 | • 大部分在前意识层 • 部分在潜意识层 • 小部分在意识层 |

佛洛伊德认为婴儿最初的生活仅受到冲动(本我)的控制,长大过程中,婴儿开始反应环境中的各方面因素才逐渐学会了各种社会行为模式,某一部分是懂得如何利用某种方式来获得本我的要求,会按照活动的结果来发展或抑制活动,换句话说,降低盲目性,这些行为虽有生物面的根源,但也同时受到社会经验影响,他的人格受到这些影响而引导他如何行动(自我)。

超我则很大程度受到原生家庭的影响,就像佛洛伊德所说:“在这冗长的儿童时期,正在长大的人依赖父母生活,留下了一个沉淀物,这个沉淀物构成了自我里面的一个特殊机关,使父母的影响能够长期存在。”幼年期的儿童与父母接触时会透过心力内投或摄取(introjection)的机制,将原生家庭的道德价值观内化成自己的人格。

也就是说,性格的发展由本能的部分(本我)跟从外在社会学习到的价值(超我)相互拉扯、抗队而构成。

在上述佛洛伊德的性格结构中,本我是本能与欲求的存在;自我是本我与现实妥协后的产物;而超我则是属于道德良知的部分,甚至进而压抑本我的浮现。在他看来,行为是一连串本我、自我与超我之间冲突的后果,因为本我要立即满足冲动,但社会规范却常常不允许,佛洛依德相信这些冲突若持续太久,将引发“焦虑”的产生,并主导人们的日常生活,其中和性及攻击有关的冲突影响甚巨。焦虑对个人而言是一种压力,我们会竭尽所能地摆脱这个负向的情绪,其中最常使用的就是防卫机制。以下将介绍几种焦虑防卫的机制:

| 种类 | 说明 | 例子 |

|---|---|---|

| 合理化 (Rationalization) |

当个人面对引起焦虑的事件时,试图为该事件提供看似理性、合理,且为社会所接受的解释。 | 吃不到葡萄说葡萄酸 |

| 理智化 (Intellectualization) |

个人完全以理性的态度面对带有情感的情境,避免因为自己感情的涉入而产生焦虑或痛苦。 | 医师不带任何情感,面对充满病痛与死亡的工作环境 |

| 认同作用 (Identification) |

当个人无法获得成功或满足时,便模仿其他重要他人、理想人物之言行举止,或将自己比拟为成功者,借此在心理上分享成功者的快乐。 | 时下青少年们模仿其偶像明星的穿着打扮 |

| 否认 (Denial) |

有些遭遇极大创伤的人,事后可能拒绝承认这些不幸的事曾经发生于自己身上。 | 受害者拒绝承认遭受性侵 |

| 升华作用 (Sublimation) |

指个人将不被社会认可的动机或欲念,以符合社会标准的方式表现出来。 | 性冲动不能获得满足的画家,豪放不羁地画出各种性爱的作品 |

| 反向作用 (Reaction Formation) |

自我为了控制或防卫某种不被允许的冲动或想法,而做出与冲动或想法相反的行为。 | 继母讨厌前妻生的孩子,但她可能压抑自己的负面情感,反而更加溺爱他 |

| 替代作用 (Displacement) |

个人对某人或某事物的负面情绪,转移到较不具威胁性的人或事物上藉而寻求发泄。 | 在公司被上司斥责一顿,回到家将愤怒与不满发泄到小孩身上 |

| 投射作用 (Projection) |

指把自己内心不被社会接受的想法与情绪,强加于其他人,认为是别人拥有这样的想法,而不是他自己。 | 自身对某个人怀有敌意却不承认,反而认为是那人对自己有不利的意图。 |

| 潜抑作用 (Repression) |

个人压抑自己痛苦的经验、记忆、欲念或冲动,使它们留存于潜意识之中,以免形成焦虑、恐惧或愧疚等情绪压力。 | 在历经重大变故后,忘记当时的创伤经验 |

| 退化作用 (Regression) |

退化作用亦称“逆退机转”。是指个体由于受到某些危险、冲突的推动,或遭受严重打击时,其行为倒退至发展较不成熟的阶段,改以较幼稚的行为方式以及态度表现,以暂时获得安全而消除焦虑、痛苦。 | 为了面子而理直气壮地掩饰自身的错误,以无理取闹及厚脸皮的方式蒙混过去 |

| 补偿作用 (Compensation) |

当个人无法达成自己所追求的目标,或者在某些事情遭逢挫败时,他们可能会转而从事其他能成功的活动。 | 功课不好的同学在运动上更加地力求表现 |

以上十一种主要的心理防卫机制,皆具有下列共同特征:

- 它们都是在潜意识中进行,因此,个人并不知道自己正在进行此种防卫策略

- 它们都是借由扭曲、伪装或否认现实,来减轻个人的焦虑与罪恶感。平时,适度地使用防卫机制可以帮助我们度过情绪困扰,然而,长期下来的过度使用自我防卫机制,可能会使个人对现实世界产生扭曲的观点,因而导致适应不良或精神疾病。

人类的本能

[编辑]在心理分析论中,心理能量以激发的形式存在个人体内,寻求释放、宣泄和舒缓,这些激发的状态被称为本能(instincts)或驱力。那么人类有多少种本能?分别是哪些?佛洛伊德试图以极少数本能来解释各式各样的人类活动。他对人类驱欲本质的看法曾随年代改变。他在早期观点中,提出倾向维护自我的自我本能以及倾向维续种族繁衍的性本能;晚期观点中仍有两种本能,但它们是生死二本能(life and death instincts),这是心理分析论最终的本能典型。

- 生之本能(Eros):包括前述的自我本能与性本能,主要功能是促使人们朝向维护自身、繁殖后代。佛洛依德称之为 原欲(Libido,又译性欲、欲力、性冲动)。

- 死之本能(Thanatos):与生之本能形成对比,死亡本能涉及人类走向寂灭或返回无机状态的欲望,这至今仍是心理分析论中最具争议且不易为人接受的部分,其能量也从未被赋予一个普遍的名称。佛洛伊德觉得死之本能与他观察到的人类行为状况一致,例如许多人借由自杀逃避心理问题,可视为死亡驱欲的展现。另外,佛洛依德认为死之本能通常会从个人自身抽离,转而在攻击行为中朝向他人作用,因此死之本能又被称作攻击本能。

性心理发展阶段论

[编辑]性心理发展阶段论(Psychosexual Development)认为,身体主要区域带的发展与改变受生物因素决定,个体的快感与能量来源多半集中于特定区带,且在发展早期这些蛆带的位置会不断地改变。在不同的发展时间点,个体追求生理满足的部位并不相同;这构成佛洛伊德发展其性心理阶段(Psychosexual stage)理论的基础,他根据个体于不同阶段时期在各种感官(sensual)和性(sexual)面向的满足建构此模型。

| 阶段 | 时期 | 特征 |

|---|---|---|

| 口腔期(Oral stage) | 出生-2 岁 | • 焦点在口腔和嘴唇,注重口欲的满足 • 通过吸吮和咬的动作吸取营养和获得快感,比如咬乳头。 • 若未得到满足,成人后在行为上会表现出贪吃、酗酒、吸烟、咬指甲等,在性格上则可能发展出悲观、依赖、洁癖。 |

| 肛门期(Anal stage) | 2 岁-4 岁 | • 焦点在肛门 • 通过排泄(特别是排便)来获取愈快感,但受到权威管制。排便刺激到位于肛门的粘膜,解除生理的紧张而造成快感。 • 若未得满足,成人后在行为上易表现冷酷、顽固、刚愎、吝啬等,也可能出现不修边幅或极度要求整齐两种行为表现,其中,完全未受到限制可能导致不修边幅;而过度节制则可能出现极度要求整齐。 |

| 性蕾期、性器期(Phallic stage) | 4 岁-6 岁 | • 焦点在性器官 • 通过探索和刺激性器官的到快感,男生可能会因为体验到生殖器勃起的快感而对性器官兴趣增加。女生则可能会因自知缺少阴茎而责怪母亲。 • 男孩可能出现“阉割焦虑(oedipal conflict):因为对母亲持有占有欲,将父亲视为对手,甚至担心被父亲切除其阳具;由于担心父亲会因为自己爱恋母亲而报复、威胁,因此会逐渐平息对母亲的爱慕并学习父亲,最终以认同父亲的方式来克服阉割焦虑”“恋母情结(oedipal conflict):因对母亲的爱使父亲成为情敌,并在幻想中杀死父亲、与母亲结合” • 女孩可能出现“阳具忌妒 (penis envy):嫉妒男生有阴茎”“恋父情结(electra conflict):一种爱慕父亲、忌妒母亲的心理,并希望在拥有父亲的小孩时,能诞生一位男孩以重新得到失去的器官,弥补阴茎羡妒” 此外,若太过自我欣赏,在未来则可能出现自恋、自大的情况。 •透过“认同”双亲一方来获得异性那方的接纳。认同双亲中同性那方式此时期重要发展课题 |

| 潜伏期(Latency stage) | 6 岁-青春期初期 | • 焦点转移至学习技能上 • 压抑对异性的兴趣 • 大量社会技巧增加 • 团体性活动多呈男女分离趋势。 |

| 生殖期、两性期(Genital stage ) | 青少年期 | • 焦点在寻求异性关系方面 • 拥有利他观念 • 有了婚姻家庭的意识,性心理的发展逐渐成熟。 |

- 滞留现象(fixation):是一个人在某个发展阶段如果得到满足太少,那么他会害怕不敢进入下一个阶段,反之如果得到满足太多,也没有动机再往前进,滞留作用于是发生;一旦发生滞留现象,个人虽然发展到后期,但仍然努力希望得到和早期阶段相同的满足。

- 退化(regression):是个人寻求回到早期的满足方式,即较早的滞留点,常在压力的情况下发生。

新佛洛依德派

[编辑]后来,“新佛洛伊德学派(Neo-Freudianism)”出现,此学派接受潜意识历程与心理冲突等概念,但反对原欲(Libido)的说法,并强调性欲以外的动机历程。其中包含阿德勒、荣格与荷妮等著名的心理学家。

- 阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler)的个体心理学:此为当时阿德勒与佛洛伊德意见不合而另外独创出的心理学。阿德勒建构了自己的人性观,其包括了四个层面:人性自主、追求卓越、自卑情结、生活格调。这几个层面相互联系形成一个体系,将个体视为一个独特的整体,且每一个体代表了人格的整体性和统一性;也可将每一个体之内涵视为一幅画作,个体是他自己人格的画作者。 阿德勒不认同佛洛伊德所说的:“个人是自身内部力量的受害者”,他认为个体内的心理现象都是统一且一致的。个体心理学指出,人性具有自主倾向,它不是盲目的,人的行为并非被动地受制于潜意识内的冲动,阿德勒强调个人行为能够在目标之下自主表现。阿德勒认为自卑感是人类行为的驱动力,而追求优越感是克服自卑感的动力。人类所有行为都是为了达到更高的境界,而不是仅仅在社会互动中战胜他人。当个体无法克服自卑感时,可能会过度补偿,导致不健康的行为和性格特征,例如贪婪。一般人的生活格调大致在童年时期形成,一旦形成就不易改变。阿德勒强调社会关系在个体发展中的重要性,他提出了社会兴趣(social interest)的概念,认为个体在社会中扮演的角色和与他人的互动对于人格的发展至关重要。例如,一个自幼未得关爱、受凌虐长大的孩子,其生活格调可能充满了对他人的仇视和与社会敌对的态度。

- 卡尔·荣格(Carl Jung)的性格类型论分析心理:荣格与佛洛伊德于1914年分道扬镳,之后在瑞士创立苏黎世学派,并倡导“分析心理学”。在分析心理学中可分为四大项:自我的功能、两种潜意识、人格内动力以及人的发展。荣格认为自我有其独立性、连续性和统合性,是个体自幼在生活经验中逐渐发展形成。再者,荣格将潜意识分为两类,第一类是个人潜意识(personal unconscious),包含许多个人的想法、压抑的情感等由个人经验所形成的意识;第二类是集体潜意识(collective unconscious)其中包含传统经验,是由远祖长期所流传下的原始意象(primordial image),此意象又称为原型(archetype),同一族群的人基本上会有相同的意识,并表现出相同的行为倾向。集体潜意识常常在梦中表达出来,但是它们还会以艺术象征、民间传说和神话故事等形式出现。此外,人格的内动力与发展,荣格将人格结构视为由许多相对的内在动力所形成,像是意识与潜意识、理性与非理性、内向与外向等。而人格的发展历程则是把两相对的内在动力逐渐调和并趋于成熟。

- 爱利克·艾瑞克森(Erik Erikson)的自我心理学:不强调潜意识,而是着重于“自我”。认为自我本身就是能量来源,自我才是个体建立自我认同、整合过去和未来的能量,并不像佛洛伊德所说自我只是一个协调本我与超我的角色、能量来自于本我。

- 卡伦·荷妮(Karen Horney)的心理分析:佛洛伊德等人的观念都是以男性的角度出发,对于女性的观点则毫无说明。荷妮则以女性的角度提出新的论点:比起生物性因素,文化因素才是影响人格发展最重要的因素,男性与女性心理上的差异可能并非源自于生物性别,而是源于社会给予两性不同的看法。他的根本论点是每个人都有基本焦虑,这焦虑的来源是社会上的竞争与冷漠而产生的无助感,人们可能会借由亲近人群、远离人群或对抗人群来降低基本焦虑。

- 沙利文(Harry Stack Sullivan):

- 沙利文将更多的社会成分掺入弗洛伊德的理论中。人们生活在这种复杂的人际关系中,逐渐发展出他自己的人格。沙利文认为人格与人际关系有密切的相关。

- 此外,沙利文与弗洛伊德一样强调焦虑,认为焦虑感来自人际关系。有效应对引起焦虑的信息的方法是忽视或拒绝它,但这样一种防御性手段是会付出代价的:由于降低了对有关信息的关注,人们对现实产生了虚假印象。

- 沙利文是第一位在心理学著作中提到“重要他人”这个概念的学者。他发展出自我系统(self system)的概念,意指从童年时期发展出来并被正向肯定所增强的的个人人格特质,以及从童年时期发展出来用以避免焦虑与维护自尊的保护行为。他更进一步把自我系统定义为一连串人与人之间连动行为(I-You interlocking behaviors)的驱动机制,意指一个个体的行为是为了引出另一个体的特定反应。

对佛洛伊德理论的探讨与批评

[编辑]- 基本假设的分析

佛洛伊德的学说虽提供世界一种新的想法,也被普遍接受,但也受到多方面的批评。下述为九种基本假设(吉尔,1991)的分析,透过分析这一学派对人格、行为的解释可与其他理论进行比较。

- 佛洛伊德奉行严格的生物决定论,这表示他将人类视为一个机械体,内部的一切心理现象(例如思想、情感)都是有脉络可循,也被机械式的进程制约。他认为只有这样看待人,严格的科学才有可能,因此就人的行为来说,佛洛伊德学说并没有意志的余地,也没有自主的可能。

- 人基本上是非理性的,心理动机完全来自于潜意识,自我的一点点理性也是为迎合本我,是以另一种形式满足本我的要求的手段,他的辅助性大于主动性。佛洛伊德认为只有透过精神分析才能在潜意识中拉回自知力,让人们把握自己的选择。

- 佛洛伊德认为本我、自我、超我互相协调依存,要以总体来理解三者,但也相信三者最后可以个别分析(以生物学或神经学的角度)。

- 佛洛伊德早期之心理能(psychic energy)、本能、快乐原则的概念皆从神经解剖、神经生理发展而得,他对人性的认知是体质、生理决定、生物遗传性的结果,虽然他也强调早期环境(尤其是幼年)影响对一个人的心理性发展很重要,婴幼期时父母的影响对孩童以后的人格发展是深刻且不可逆的,但依然比不过先天本能的力度。

- 佛洛伊德将人看作处在一个充满主观的世界(例如情绪、意义、知觉、情感),但他也重视精神创伤、压抑等作用,不过,虽然人的主体受到外界现实左右,但个人依旧是自己的主体。

- 佛洛伊德从内部观察人们的行为,也从内部寻找人们行为的原因,因此他对人格观点是属于前动的(proactivity),但他的前动与人本主义或现象主义的理论家不同。在他的动机问题上可以看出他的观点,他认为人类行为的原因的核心是:由本我跟本能来的能量流。但是人并不会意识到自己产生的行为,而是性原欲、攻击本能产生心理能量,从而有了行为多样性。因此可说人是前动行动者,但并非完全意义的前动。

- 佛洛依德认为人是“本能满足者”,他把人的一切行为视作解除紧张、缓解兴奋的过程,这是体内稳态的一种表现,他认为人们会为找寻自身平衡而有所行动。

- 佛洛伊德认为人的本性完全能够认知,可以科学探讨。心理所依循的规律与有机体其他的规律一样,人的深层动机也可以通过精神分析来揭示,但这不代表他是可知论者。

- 佛洛伊德主张成人的性格来自童年,看起来似是可改变的发展论者,但他同时强调儿童期的各种经验塑造成的性格到了成年也不会做任何改变,因此不可改变是这种人格理论的基本假设。在心理发育阶段,透过固定机制(fixation)形成一个人今后的行为倾向,以及症状性质与强度。为精神分析治疗的需要,佛洛伊德承认症状可以消去、也承认把动机冲突的实质召回意识的可能,但要改变性格却是有困难的。

- 其他批评

- 虽然佛洛伊德相信本我、自我、超我可以个别分析,但他自己从未做过尝试。

- 佛洛依德特别重视早期生命经验,认为性格发展在性蕾期末段便已定型。但是其他心理学家认为他低估了后期生命经验对于性格发展的重要性。例如:艾瑞克森以社会心理学的角度切入,认为心理社会因素与本能一样的重要。举例而言,在佛洛依德认为的口腔期里,婴儿除了需要满足吸奶的欲望以外,婴儿和母亲哺乳之间的关系也对婴儿对人与人之间的信任关系有影响。

- 客体关系论认为个体的目标是为了和他人保持关系而不是佛洛伊德所说的本能满足,最后再反映到日后发展的人际关系上。

- 佛洛伊德的心理分析论定义模糊,且许多是无法否证的。例如,他提出肛门期若未满足,有可能造成不修边幅或极度要求整齐两种结果,但事实上这两种叙述便几乎是所有的人了,因此这是无法被推翻的论述。

- 其有关阉割焦虑、阴茎羡妒等观念受到女性主义者批评是男性主导理论,认为弗洛伊德忽视了社会对于男女的影响,如卡伦.荷妮(Karen Horney)的女性主义心理学。

- 影响

佛洛伊德的理论对当时的人们产生了很大的冲击,因为潜意识理论说明了人并不是一个理性的动物,而是受到意识中许多无法觉察的事物影响。另外,经由佛洛伊德的本我、超我的分析,他认为人是按照享乐主义的哲学观生活着的,尽管人们未必在意识上认知到这点。由于人们的行为受到本我中的本能驱动,而本能欲望被满足可以带来满足感,因此佛洛伊德认为人是不断追求在生理上满足的动物,也就是认为人是享乐主义的,这点在当时带来了很大的冲击。

- 对佛洛伊德学说的相关评述

在佛洛伊德之前,变态心理学主要倾向研究精神障碍的过程、症状、分类、疾病单元等,但佛洛伊德将变态心理学引入新的里程碑,心理学家开始重视对于研究对象的动机与内容。

他强调精神病的起因,在强烈情绪跟外在精神创伤之外,开始注意病人个人内在的原因(例如内在冲突会引起精神病、人没意识到的愿望会影响人的行为等),引起人们对于精神生活的动机研究的重视。但是佛洛伊德虚构了一个潜意识的实体,把潜意识的作用过分膨胀,甚至说他支配整个人类的活动。他认为个人性欲的发展会按预定的阶段规律进行,且个人无法逃脱潜意识动机的操控,这是宿命论的观点。他强调人按本能冲动行事,性原欲是行为的原动力,不仅个人心理、人格结构、人类文化皆是盲目的本能冲动,这是反理性主义的。

他认为心理与生理是互相排斥的,正常和异常的行为是心理所决定,而心理又受到潜意识的决定性作用。佛洛伊德关于儿童性欲、人类日常生活的心理分析、梦的分析、神经症与精神病的解释都按照他所虚构的潜意识机制推论而来,他以许多假定的机制收集现象,又以许多有选择的现象证实假想,这不过是同义词的反复(Macmillan,1977),缺乏可检验性。我们对于精神分析的基本观点虽然持批判态度,但我们对佛洛伊德的贡献有高度评价,他的泛性论观点显然不能为大众所接受,但后期他的弟子(阿德勒与荣格)及不少新佛洛伊德主义者为其古典学说做了多方面的修正,因此佛洛伊德实际上为后人开拓探索的道路,变更了心理学研究的方向,是现代关于动机和潜意识问题最流行的派别之一。

新心理分析论与客观关系论

[编辑]由上述观点与评述得知,佛洛伊德的理论到了现今受到当代心理学家更多的检视与挑战。例如在二十世纪中期,出现了一批被称作“新心理分析论者”(相对于信奉佛洛伊德的旧心理分析论者而言),提出了与传统理论许多不同的看法,其中一项最主要的观点是他们认为个体的性格发展主要是来自于所处的环境、社会、文化等,而非生物性的本能需求满足,尤其在与他人互动的过程中,他人的情绪反应会影响着我们的感受,透过观察他人的反应,我们借此评估我们的行为是否得体,我们的言谈是否得当等等,并更进一步型塑出我们的认知。我们会在意是否能被所处环境的群体接受,这因而成为了我们成长及改进自己的主要动力。荷妮(Karen Horney)和沙利文(Harry Stack Sullivan)是其中的代表者,以下将会分别介绍。

- 新心理分析论:荷妮(Karen Horney)观点

- 其主要就在于,从关注个体如何因应基本焦虑来理解精神官能症(参下方说明)的运作。基本焦虑指的是个体在潜藏着敌意的世界中孤立无助的感受。依据荷妮的看法,患者会挣扎于因应基本焦虑的三种反应类型中,分别是:趋近、反抗与逃避,而这三种反应均无法实现个人的潜能,这也是各种精神官能症(neurosis、psychoneurosis 或 neurotic disorder)的本质。其中趋近型反应试图强调自己被他人接纳与赞同,并借此来处理焦虑,这样的人在人际关系中扮演依赖者的角色,除了会无止境地渴求关爱,还会变得过度在乎他人,纵容他人甚至自我牺牲以取悦他人。而反抗型反应则假定所有人都不怀好意,为了生存必须努力对抗周遭所有人,这类人其所有心理功能的运作都朝向否定自己对于他人有需求这件事,从而会表现出强硬的待人处世态度。最后逃避型反应指的是倾向于从人群中逃离,回避与群体有接触的状态,逃避型反应的人时常抽离情绪来看待自己与他人,以避免与他人有情绪上的连结。研究显示,罹患精神官能症的病人,在性格上会特别显现出上述三种中其中一种的倾向,然关键问题并非是他们所显现的倾向,而是在患者处理基本焦虑时,三种反应类型彼此之间会相互冲突

- 此外,荷妮无法接受佛洛伊德对于女性的看法,故写下《女性心理学》一书,这使她成为开创女性心理学的先驱。她认为阳具羡慕的概念是男性偏见的产物,并且认为女性并非天生就具有软弱、依赖、顺从与自我牺牲的受虐倾向,反之这些倾向反而显示出后天社会环境的深厚影响力远甚于先天的生物因素,这是她与旧佛洛伊德学派最大的不同。

- 新心理分析论:沙立文(Harry S.Sullivan)观点

- 相当强调社会、人际因素在性格发展上的作用,其理论被称为精神病学的人际理论。沙立文认为个体的情绪经验并非来自生物本能(如佛洛伊德学说所言),而是来自与他人的关系。例如:焦虑可能经由母亲与婴儿最初的互动传达给小孩,也就是说焦虑的情绪经验从一开始就和人际角色有关,并非纯然来自基因遗传。根据沙立文的想法,就连“自我”这个重要概念的起源也同样具有社会性,因为它是透过与旁人接触后的感受而发展出来的,而这些感受来自个体的反省与评估,我们透过别人如何评价自己来反省自身的表现是否适当,借此形塑对自身行为的认知,最终成为了自我。沙立文认为自我包含三个部分,且这三个部分都与焦虑经验或与之相对的安全感经验特别有关:第一是与愉快经验相连的“好我”(good me),第二是与痛苦经验相连结的“坏我”(bad me),以及与无法忍受的焦虑相连结而被斥拒的“非我”(not me)。

- 沙立文对于少年期与青少年前期中的人格发展格外重视。在少年期(约是小学时期),来自朋友、老师的经验会开始与父母的影响力相抗衡,意即家庭不再作为形塑人格的唯一因素,能否得到社会的认同变得越来越重要,而在他人心目中的我是否能得到他人的青睐,也成为了个体其自信与焦虑的重要来源。而在青少年前期,与同性死党的关系会变得特别重要,这种亲密的友谊与友爱关系将会成为之后与异性发展亲密关系的基础。而直到今日,许多的儿童心理学家也赞同沙立文的理论,认为儿童早年与同侪关系的重要性,与其对于母亲关系的重要性可能不相上下。

- 有别于佛洛伊德的性心理发展理论,客体关系论认为早期幼儿与母亲建立的关系模式,才是个体性格发展的核心关键,而非性本能的冲动,且在早年获得的经验将影响到日后如何与其他人发展关系。客体关系,指的是一个人内在心智所建构的人际关系发展模式,其核心内涵是相信个体行为的最终目的是为了和另一个人保持关系,而非寻求欲望或本能的满足。值得一提的是,客体(object)一词原为佛洛伊德所使用,对婴儿而言,客体是指能满足本能需求的事物,这与佛洛伊德的学说相符合,但对儿童而言,客体一词可以跟“他人”互换,也就是说客体关系可以转换成人际关系,尤其是重要的人际关系,这里就与原有的佛洛伊德学说有差距。

- 客体关系论的重要假设是:自我与他人的关系一但建立,就会影响其日后的人际关系,更进一步来说:“人们会去寻找符合过去已建立起来的关系型态”。例如:一个过于依赖他人的人,有可能是源于刚学走路时与母亲所建立起来的关系型态。

人本主义学派

[编辑]人本主义学派起源于20世纪50年代的美国,强调个体的主观经验与自由意志,并主要研究人的本性(Nature),潜能(Protentiality),经验(Experience),价值(Value),创造力(Creativity)和自我实现(Self-actualization),此学派主要的两个理论分别是马斯洛的自我实现论,以及 Carl Rogers 的自我概念。马斯洛认为,能够达到金字塔顶端自我实现者,都有一些共同的性格特质。而 Carl Rogers 肯定马斯洛的想法,并补充了环境对于性格影响的重要性。Rogers 提出“理想我”与“真实我”的概念,认为性格中最核心的是“自我”的概念。并认为若能从他人(如父母、同侪等)得到无条件的关怀,则个体较可能避免自冲突,进一步达成自我实现,也就是说,达到理想我与真实我的一致。至于 Rogers 理论的缺点,则是较为空泛,缺乏具体的预测和否证性。

- "人本主义"与其他学派的最大不同是特别强调人的正面本质和价值,而非集中研究人的问题行为。不少治疗师如卡尔·罗杰斯、马斯洛等,都认为精神分析学派过于强调病态的行为和过于以决定论作为人的价值基础,缺乏了对行为的意义、正面的成长和发展的探索。同时也不赞成行为主义将研究动物行为的结果,用来解释人类复杂的行为,因此决意创立一个全新的心理学取向,藉以强调正向的心理发展和个人成长的价值。同时又加入了存在主义的哲学思想,强调自由、个人决定的价值和人生的意义。

行为主义学派

[编辑]行为主义或称行为论或行为学派,美国心理学家华生(J.B. Watson)发表〈行为主义的心理学观〉(Psychology as Behaviorist Views It)[22],被后世认为这篇文献是行为主义的宣言,因此公认行为主义创始于一九一三年,是20世纪初起源于美国的心理学流派,主张心理学应该研究可以被观察和直接测量的行为,反对研究没有科学根据的意识。其主要特色为以系统方法理解人类和动物行为,并假设所有行为的产生皆是由环境中的刺激所产生的反应,或是个体的生命史中所形塑而成的结果,特别是个体在环境及生命史中所受到的惩罚、激励、刺激与行为结果所造成的强化。 因此,虽然行为主义者通常接受遗传因子是决定行为的重要因素,但他们主要仍较重视环境因素所带来的影响。许多行为主义者认为自由意志只是一种幻觉,并认为人类所有的行为都是由先天和后天环境所决定,也就是先天遗传基因加上后天环境所产生的结果,由人类所经历过的联想或者增强所造成。行为主义学派的重要学者还有苏联生理学家巴夫洛夫(I.P. Pavlov),他发现“制约反射(conditioned reflex)”而得到诺贝尔奖,并由动物的制约反射扩大研究与观察,发现制约反射中的消弱、自动恢复、类化与辨别等学习原理,称为制约学习,也被后世归类为古典制约学习。后来桑代克(E.L. Thorndike)设计猫走迷笼实验,发现尝试错误原理。行为主义派的一些代表理论包括

- B.F. Skinner 的理论建立于桑代克的效果律之上。相比于巴夫洛夫的制约反射(conditioned reflex),操作制约论强调行为是由个体主动去做出的-此行为所带来的奖励或惩罚会改变环境,并反过来控制个体的行为;奖励会使行为的频率增加,惩罚则会减少。

- 行为主义的要点有:

- 强调科学心理学的特色:以外显的、客观的行为作主要的研究内涵;偏重实验与观察。

- 由外在的行为反应来了解个体:相信行为是由制约作用学习得来。古典制约学习与操作制约学习是主要的学习历程。

- 重视环境对个体行为的影响:主张环境决定论。

- 由动物或儿童的研究所得的原理原则,可应用至一般人的行为表现。在教学上重视正增强、负增强,和惩罚的应用,即强调行为在控制下的制约学习。

- 性格可能随着时间、环境变化而有所变动

各方学者对行为主义毁誉不一。平心而论,行为主义重实验与客观,对心理学的科学研究趋向有很大的贡献,但是仅限于外显行为的研究,无法观察内在心理活动,与重视认知历程的认知心理学有异。

认知主义学派

[编辑]认知主义学派又称认知学派,是一种学习理论,与行为主义学派的理论相对,认知学派认为学习者透过认知过程,把各种资料加以储存及组织,形成知识结构。其代表的理论有

- Albert Bandura 的社会认知论(Social cognitive theory)/三元交互决定论

- Bandura 的社会认知论与行为主义学派的 Skinner 一样,属于学习论,也因此介于行为与认知主义学派之间。他认为社会、认知、性格或行为此三者会相互影响,例如一个人觉得自己很胆小(对性格的认知),就不敢去尝试高空弹跳(行为),而不去尝试又回过来证实了自己很胆小的性格。这也是种自我应证的预言,当别人或自己觉得自己是什么样子,自己就会真的变成什么样子。尽管社会认知论据有很大的影响力,但它仍因过于简化、忽视文化差异和内在心理过程的复杂性而受少部分人诟病。

- Julian Rotter 的控制点理论(Locus of control)

- Rotter 的控制点理论,将认知倾向的归因分成两种型态:内控与外控,其中内控指的是将事件的结果归因于自己的行为,外控则是归因于他人或环境的因素。会倾向于内控或外控,是由于个人的因素或信念,例如信仰佛教的人,可能会倾向将事件结果解释为无缘、有缘。此外,外控归因的人较可能出现习得性无助的思维。

- Mischel 的认知情感性格系统论

- Mischel 发现,同样的个体在不同情境下不一定有一致的行为或反应,例如一个活泼外向的人,在都是陌生人的场合中可能表现得少话、紧张。因此,他提出认知情感性格系统论,将环境分为“强情境”与“弱情境”两种,前者指的是该环境中的行为规范强烈,后者则是行为规范较弱。因而在强情境中,人们的行为受情境影响较大,而在弱情境中,则受性格的影响较为强烈。例如有的人在课堂上会不敢举手发言,用字遣词也不一定能呈现自己本来的性格;但在匿名平台上,就会频繁发布言论,也可能出现平常不会使用的字眼。

神经生物学派

[编辑]神经生物学派强调形成性格的原因,以及性格归类的向度,其代表有

- Jerome Kagan 的气质假说(temperament hypothesis):

- Kagan 的气质假说认为依附型态是由先天的气质决定,而非照顾者的风格决定。主要可以分成三种类型:

- 抑制型 (inhabited child):又称高反应型(比较容易紧张),抑制型的孩子面对不熟悉的人事物,会显得比较拘束、逃避,或是有点不安,且需要花较久的时间来适应环境,总是看起来小心翼翼,有时候会害怕,比较安静。会压抑自己的行动。在新生儿当中,有20%是属于这一类。

- 非抑制型(uninhabited child):又称低反应型(不容易紧张),占总体40%,这一类的孩子在面对新的人事物时,会显得开心,不胆小,不容易害怕,也比较爱笑。不会压制自己的行动。

- 混合型(middling child):另外的40%就属于混合型,也就是以上两种的综合体。

- Hans Eysenck 的 PEN 三大性格向度:

- Eysenck 的 PEN 三大性格向度,包含外向性(Extraversion)、神经质(Neuroticism)与精神质(Psychoticism):

- 外向性:受网状系统、警醒程度影响,弱网状系统活跃、警醒程度较高,代表个体对外界的刺激较为敏感,则较不会想进行社交活动,也就是内向性格。

- 神经质:受到边缘系统、情绪影响,较为神经质的人情绪变化无常、易怒而容易紧张。

- 精神质:受荷尔蒙、神经传导物质影响,较为精神质的人展现出孤立、缺乏情感与同理心的性格特质。

现象学派

[编辑]現象學理論(Phenomenological theories)強調個體對周遭世界的主觀經驗,是一種人本主義(Humanistic)的性格理論。它強調人對各種事物的經驗對人本身做決定的影響。同時,現象學派也強調人的非生物性動機。雖然人有生理上的欲求,但是現象學派學者認為決定生活是美好或是不美好的要件,更重要的是人關於自我成長等較高層的動機。對應於佛洛伊德的自我論來講,現象學派更注重單純來自自我的動機對行為的影響,而認為本我對自我的影響較低。

| 缘起 | 说明 | |

|---|---|---|

| 个人中心论 | 罗杰不认同佛洛伊德的所强调的人是受先天潜意识控制、性格是已固着方式受早期经验决定等概念。 | 每个个体都以自己独特的方式在觉知外在的世界,这个自我建构的内在经验世界,不仅反映了外在的现实世界,同时也反映了个人内在的需求、目标及信念。 |

| 需求阶层论 | 马斯洛“动机理论”学说衍生而出。 | 他主张人类再也不具有动物意义上的“本能”,人类所有的需求已经本能化,不同强度的本能化需求。

生理需求、安全需求、爱与归属需求、尊重需求、自我实现需求 |

| 正向心理学 | 马斯洛对正面性格中的注重,引起现代正向心理学的发展。 | 探讨人如何过快乐的生活,如何过美好的生活,以及过有意义的人生 |

下文进一步介绍最具代表性的个人中心论以及需求阶层论。

一、个人中心论

个人中心论由罗杰(Carl R. Rogers)提出。他不认同佛洛伊德的所强调的人是受先天潜意识控制、性格是已固着方式受早期经验决定等概念。

他认为每个个体都以自己独特的方式在觉知外在的世界,我们所观察、经验到的世界,内在的心理需求会形塑一个人对于现实世界的诠释,我们所看到的世界并非客观的,事实上世界是个人私有的世界,这个自我建构的内在经验世界,不仅反映了外在的现实世界,同时也反映了个人内在的需求、目标及信念。在这个现象场中以“自己”、“我”等概念组成的“自我”概念最为重要, 自我观念的形成,是个人在其所处的环境中与人、事物互动后,所得经验的综合结果。罗杰认为人不只会对当下的自己进行思考,也会为自我将来发展的可能进行思考,他将自我分为两个部分—实际我(actual self):“我现在是什么样的人?”和理想我(ideal self):“我想成为怎样的人?”。

当实际我与理想我很接近时,可以达到协调(congruence),生活会平静且快乐。而当实际我与理想我差距大时,会有不协调(incongruence)的感觉,产生焦虑感。在此理论中还有一个重要概念—“自我实现”,罗杰认为人最基本的性格发展历程乃是个人不断迈向成长的过程,人与环境互动后会产生经验,我们会对这些经验进行评价,能让我们达到目标的经验会产生正评价,反之则为负评价,而人们会不断朝正评价的经验迈进,以达成目标。

普遍上来说,人们会在自我及自我实现中不断的调整寻求平衡,但是,部分人却会在做自己和平日的经验下产生矛盾。罗杰认为这和孩提时代的教养有关系。小孩在发展的过程需要父母极大的正向关怀,如果父母只在小孩表现出特定行为时才表现出关心的话,小孩很可能便不能做他自己原本会做的事,而扭曲自己的价值观以迎合父母。这样子正向关怀与自我实现的冲突,会让小孩不自主的扭曲自我的某些面向。

二、需求阶层论

由馬斯洛(Abraham H. Maslow)動機理論學說衍生而出。他主張人類再也不具有動物意義上的「本能」,即使有其生物學基礎,也很微弱導致很容易被壓抑,不再有那種有力、清晰的內在命令具體地、精確地指示人們在什麼時間、地點、如何、和誰、去做什麼。人類所有的需求已經本能化,不同強度的本能化需求,馬斯洛假設他們以層次形式分佈,即「金字塔型」構成所謂的馬斯洛金字塔。

马斯洛将人们行为的动机分为两大类、分布于不同层次。第一类位于底部的层次比上层的需要更强烈、更有力,与动物意义上的“本能”类似,是生物性的需求,比如饥饿、口渴、性的需求;第二类位于上层则是人类特有,是心理上的需求,包括他人的尊重、情绪与归属感。一般而言,人们寻求方法满足下层金字塔的需要后,才会去追求上层的金字塔的满足。

马斯洛认为人类基本上是性善或中性,若要真正了解性格为何物的话,不能像佛洛伊德一样,只从具有心理疾病的人里去探求,这样容易造成负面的偏差。相反的,马斯洛认为应该观察高功能的自我实现者(如:林肯、爱因斯坦、罗斯福总统夫人、德雷莎修女、前南非总统曼德拉),因为他们的性格心灵发展更完整,这些人可以提供关于潜能重要的资讯。

马斯洛金字塔总共有五层,由下层到上层分别为生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求、自我实现需求。

1.生理需求(Physiological needs):

- 生理需求与有机体生存有直接关系,是人和动物所共有的,包括饮食、性、排泄、睡眠。生理需求若不能有最低限度的满足,就会完全地支配这个人的活动。马斯洛认为生理需求虽然重要,应予以关注,但心理学过分强调了生理需求在现在社会的重要性。

- 对大多数的人来说,这类需求要容易满足,关键在于满足他们之后将会发生什么情况。并不一定要认为在个体从第一层次的需求中解脱出来,应付第二层次需求以前,必须满足第一层次中的所有需要。只要生命不为饥饿所控制,就会有更高层次的需求。

2.安全需求(Safety needs):

- 在应付了生理需求后,安全需求变成了具支配力的动机了。这类需求有:住宅、工作、秩序、安全感。处于这一层次中的人,首要目标是减少生活中的不确定性。这在儿童身上最为明显:儿童需要有依靠和确定的生活常规。生活较固定、有规律、对未来有计划的家庭环境,对儿童的成长十分有利。

3.爱与归属需求(Love and belonging needs):

- 在前两类需求已满足的前提下,个人开始接受交往需求的驱使。马斯洛反对关于爱和情是性本能升华的观点,他认为成熟的爱情是两人之间的健康亲密的关系,即彼此的关心、尊重、信任。可见性和爱并不是同义。人类需要爱,这类需求不能满足时,便会感到孤独、空虚。在现代发达的民主社会中,人口快速流动,传统团体瓦解、家庭破裂、两代之间的隔阂,不断地都市化等等,都使人们之间更加陌生、疏远。

4.尊重需求(Esteem needs):

- 在爱与归属需求的上面便是尊重需求,这类需求包含两方面:一方面是要求别人对自己的重视,相应地产生了威信、认可、地位等等情感;另一方面是要求自尊,与此相应的是适应、升任、信心等等情感。这两类情感都来自个人从事于有益于社会的活动。因此尊重是努力的结果,健康的自尊来自别人对他的尊敬,而不是靠名声、地位、吹嘘谄媚。

5.自我实现需求(Need for self-actualization):

- 马斯洛(1965)本人认为自我实现是自我的追求及完满,并达成自我性,也就是最终的真实自我。又在1970 年时进一步解释自我实现也就是一种使他的潜能得以实现的倾向。这种倾向可以视为是一个人成为越来越独特的个人,成为他所能够成为的一切。自我实现位于需求层次的顶端,能够达到他的人便被称为追求自我实现的人,这类的人为数不多。

健康的人已经充分的满足了他们对生理、安全、归属与爱、尊重等需求,他们主要就被自我实现的愿望推动着。自我实现被定义为潜能、能力、天资在一个人发展过程中不断实现,是使命的完成,是个人本身内在本性的更充分地把握和认可,是朝向个人自身统一、完整、协同的一种不断的倾向,简而言之,自我实现就是使自己成为自己理想的人,达到个人潜能的最高上限。

但在 1955 年,美国社会心理学家大卫·麦克利兰(David C.McClelland)对于马斯洛的需求理论提出质疑。马斯洛的需求理论的核心概念为自我实现,而大卫·麦克利兰认为人们所需求的不仅仅源自于生理层面的(先天性),亦有关于社会层面(后天性)。

大卫·麦克利兰认为就人们各种需求而言,以单一角度归纳所有人共同的标准是困难的。因为人们的需求随着各层面(社会、文化、时代背景)的差异,而有可能朝向不同标准的自我实现发展。当拘泥于个人的内在意识、价值及自我省思时,马斯洛理论将有所偏颇(忽视社会对人所造成的影响)。麦克利兰与此提出成就动机理论,又称三种需要理论(Three Needs Theory),他认为要推动人类不断进步,就必须满足其渴望,包含以下三种着重于社会层面的需求:

1. 成就需要(Need for achievement):设立有挑战性的目标,以达到理想的成功、将目标领域做到最优秀,对任务有着强烈的胜任感,且会透过缜密的分析和计划完成个人任务。

2. 亲和需要(Need for affiliation):对(社会)交往的需要,希望被他人接纳和喜爱,且彼此合作,不追求竞争性的环境,以建立良好的人际为需求。

3. 权力需要(Need for power):可要求、控制他人、使人听从,并达到不受他人影响之需求。有权力需要的人喜欢追求亮眼的表现和地位,他们不像是有成就需要的人只为了个人 的成就感,而是为了获得实质地位和权力。

超自我實現:此為馬斯洛在晚期提出的一個理論。當一個人的心理狀態充分的滿足了自我實現的需求時,所出現的短暫「高峰體驗」,通常都是在執行或是完成一件事情時,才能深刻體驗到的這種感覺,且通常都出現在藝術家或是音樂家身上。(例如:一位音樂家,在演奏音樂時,所感受到一股「忘我」的體驗。)

三、正向心理学

马斯洛对正面性格中的注重,引起现代正向心理学的发展。正向心理学家认为过去心理学界研究太注重人心灵里的脆落点,这在分析人类性格上容易造成负面的偏误。心理学除了在了解精神疾病的成因及帮助精神病人之外,应该也有培养人才和使人迈向更幸福的生活的任务。因此,正向心理学家主张应该多注意人正面的力量。

一些研究者认为,在这一领域,正面心理学可以划分为三个相互重叠的研究范围: 1.研究快乐生活,或“享受生命”,审视人们的最佳体验,预测,并体会正常和健康的生活中积极的情感和情绪(如关系,爱好,兴趣,娱乐等)。 2.研究美好生活,或“参与生命”,研究沉浸、忘我和福乐的益处,这是人们在积极投入他们的主要活动时的体验。当一个人的能力和他的工作能较好地契合时,比如她确信在她充分发挥的情况下,可以完成她的任务时,这些状态就会出现。 3.探讨有意义的人生,或“生命归属”,讨论人们如何从一些比个人更广大和更持久的事情(例如大自然,社会团体,组织,运动,传统,信仰体系)的参与和贡献上,得到幸福,归属感,意义和目的。

在一篇题为“积极情感的抵消效应”的文章,芭芭拉·弗雷德里克森等人假设正面情绪可以抵消负面情绪对心血管的影响。当人们紧张时,他们会出现高心率、高血糖、免疫抑制,以及其他利于立即采取行动的反应。如果在紧张过去后,人们不调节,就会导致病痛、冠心病,和更高的死亡率。实验室研究和调查研究都表明,积极的情绪有助于经受了紧张的人们下回到了原来的生理基线。

美德,佘礼门(Martin E. Seligman)是一位著名正向心理学家,他和其他的正向心理学家将人的正向力量,也就是人的美德,分为六大类:智慧(wisdom)、勇气(courage)、爱(love)、正义(justice)、谦抑(temperance,如:宽恕)与超越(transcendence,如:美感)。这六大美德具备跨文化与跨时间认同的特点,构成人类正向经验的核心。在这些美德中,可以再细分为24个强项(strengths)。

每个人的强项不一样。佘礼门指出当我们找到自己的强项时,并时常将强项运用于生活中,例如在工作、人际关系等,就会更容易处于心流状态、且拥有好的生活(a good life)。当我们进一步将强项运用于服务他人时,可以拥有有意义的生活(a meaningful life),而这更是难能可贵的。拥有好的生活以及有意义的生活可以提高生活的满意度,且影响程度很大。

除此之外,正向心理学家认为过去心理学太注重负向情绪对人行为的影响,而忽略了正向情绪。这些正向情绪对性格的影响应该要有更多的研究。正向心理学家符翠笙(Barbara L. Fedrickson)提出弘博育成理论(broaden-and-build theory),主张正向情绪会扩展人类思考和行动的可能性。例如:对一件新事物感兴趣的正向反应可以使人去探索新的事物。

正向心理学家席臣靡赫伊(Mihaly Csikszentmihalyi)提出心流(Mental Flow)的概念,这个概念指的是当一个人极度专注的投入某一件事物时,忘记了时间的流动,而沉浸在事物中。它可描述为:“当我涉入时,事情自然就发生了,我只是顺流而进,感觉既兴奋又平静。我只希望它可以持续下去,不是为了奖励,而是为了活动本身带来的乐趣。”[23]

这样的情况可以给与人很大的正向情绪,忘记忧愁与烦恼。

整體而言,正向心理學探討人如何過快樂的生活,如何過美好的生活,以及過有意義的人生。

正向心理学家认为,许多因素可能有助于幸福和主观幸福感。例如,与配偶、家人、朋友、同事和更广泛的网络的社会联系;俱乐部或社会组织的会员资格;体育锻炼和冥想练习。灵性也可以被认为是导致幸福感增加的一个因素。灵性实践和宗教奉献是研究人员一直在研究的一个主题,作为增加幸福感的另一个可能来源和正向心理学的附加部分。[7] 幸福感可能会随着财务收入的增加而上升,但当没有进一步的收益或达到一定的临界值后,幸福感可能会趋于平稳甚至下降。[8]

荣格心理学

[编辑]卡尔.古斯塔夫.荣格(Carl G.Jung,1875 年 7 月 26 日~1961 年 6 月 6 日)是一位著名的瑞士哲学家、心理学家和精神分析医师。在人格结构与心理类型方面,荣格把原欲定义为“生物的普遍生命力量”,是一种创造性的生命力量,为个人心理发展提供能源。荣格把当时发现的热力学定律用于解释他的原欲能量活动规律。每一个人身上的原欲是固定的,在人格的某一结构中投入的较多,在另外一个结构中的数量就会较少,例如:在意识中投入较多,潜意识就会减少,而人总是在追求这种心灵的平衡状态。荣格又用牛顿的反作用力定律来建立他的人格概念:任何一个概念都有与之对立的另一个概念。例如:潜意识对比意识、内向对比外向、思考对比情感等等。对立的双方建构出一个人格单元,一方面发展,另一方面就会减弱,荣格以为生活的目标就是按照熵原则,寻求这两个人格单元之间的平衡。

以上述的想法为基础,荣格带头发展出的一支新的心理学分支---分析心理学(又称荣格心理学或原型心理学)。比起佛洛依德所推崇的自然主义,从人的欲望进行外在行为的剖析,荣格更强调每个人的精神都具有崇高的抱负,由于这种想法具有较积极的意义,符合当今世界的普世价值,因此以此理论所衍生出来的心理分析指标更加广泛使用在各种领域,经过多年的实行和改良,荣格的人格分类理论已成为目前国际上有数据支持的性格分类模型的理论基础。

大脑运作原理

[编辑]荣格认为:感知和判断是大脑的两大基本功能,“大脑做出决定”这件事因而可以被分解为两个阶段:感知阶段(又分为触觉感知阶段和直觉感知阶段)和判断阶段(又分为感性判断和理性判断阶段),其流程为:(大脑获取信息→)触觉感知→直觉感知→感性判断→理性判断(→做出决定)。

虽然每个人的大脑做出决定的瞬间都需经由这四个步骤,但是在其中某个环节中的倾向程度可能会因人而异,有些人在感知环节中,倾向停留在触觉感知的步骤多一些,而对于直觉感知则简单带过。大脑的基本功能受到每个人的生命能量来源不同与生活方式差异所影响,后续影响大脑做出的决定。

时间与环境对性格的影响

[编辑]心理学家认为,性格是心理活动的体现,而心理活动是大脑活动的产物。我们的意识、情绪都是由大脑中的神经细胞共同作用的结果,在刚出生的几年内(含胚胎时期),脑部的主要任务是确定所有脑细胞正确地连结起来,并切断杂乱的连结。因此,三岁小孩脑细胞之间的连结便可能是成年人的两倍。

所以,人类被强迫在有限的大脑关键发育期间,让脑部检查上兆个连结。在这个过程中,为了提升效率,没有被使用到的神经连结便自动断裂。科学家通过观察,总结出了大脑的进行判断的方法:不断探测各个区域受到刺激的频率,以便决定是否断裂这些区域的神经连结;也就是说,很少受到刺激的部分将会自动断裂。

以1970年发现的一位洛杉矶女孩吉妮为例,她在出生20个月后到13岁都被其精神情况不稳定的父亲关在一个小房间并被绑在坐便椅上,且被禁止发出声音,或与家中其他成员(吉妮的母亲和哥哥)进行交谈。在这长达十二年半的期间,由于几乎没有人跟她进行对话,跟外界隔绝,她的脑部负责语言的区域便几乎没有受到任何刺激,而导致该区域造成无法恢复地受损。当她被解救出来后,尽管接受了多年的语言训练,仍然无法学会说话,只能像动物一样发出声响。此案例证实了大脑神经科学家对人类大脑初期发育的理解:过了脑部发育的关键时期,人的大脑结构便基本定型,之后的环境变化以及训练很难改变大脑的构造。 此理论亦有一个方法可以进行简单的检验:请各位测试自己无名指的运动能力,可以发现自小便学习小提琴的人,由于其无名指常常需要进行揉弦等动作,因此其负责此部分的神经连结便较容易被保存下来而不被切断,所以其无名指在各种细微的操控方面的能力会比一般人高出许多。

有鉴于此,一般人在大脑发育关键时期接受到的刺激基本上是有所不同的,尽管刺激范围和种类可能接近,但刺激的程度也有一定的差异;这些微小的差异交互叠合起来,对大脑中的连结产生的影响在于改变了神经元连结的强度,而这些神经元连结强度对我们将来获取信息、思考模式、决策方法等面向都将产生一生的影响。因此,从心理学角度而言,性格一旦形成是不会发生改变的。然而,荣格曾举过一些极端的个例,比如在童年时期遭遇巨大的情感挫折,可能会使其性格由外向转为内向。

人格理论

[编辑]- 自我

荣格与佛洛伊德的自我概念有很大的相似之处,在荣格看来,自我就是我们所能意识到的一切心理活动,如思维、记忆、情绪和知觉。自我构成了意识的中心,控制意识选择或淘汰潜意识。

- 个人潜意识

荣格认为个人潜意识包括一切在个人经历中曾经被意识到但又被压抑或遗忘,或者在一开始就没有形成意识印象的那些属于阈下知觉的东西。荣格的潜意识与佛洛伊德早期的潜意识概念相似,但他没有把潜意识的内容都看作是罪恶和性色彩的。荣格认为潜意识中存在着一个称为“情结”的东西,他赋予情绪色彩,更具体的说,情结会使人在无意识的情况下表现出某些情绪。荣格认为潜意识中的情结占用了大量的心理能量,从而干扰了人的正常活动和记忆,妨碍了心理的正常发展。情结被触动时,可能会引起不寻常的表现,使人的行为失调。

- 集体潜意识

集体潜意识是荣格最大胆、最具争议的假设,但也是他的理论中心。荣格认为集体潜意识是来自远古以来的祖先经验的储存,记录了从史前时代直至今日,每一世纪中不可胜数的微小变化和事件。与个人潜意识不同的是,集体潜意识对所有人来说是共同的,因为它的内容在世界每一个地方都能发现。这些记录在脑中的祖先经验被称为“种族记忆”、“初级记忆”或“原型”。一种原型可以被理解为一种由遗传而来的,对外界一定刺激产生反应的倾向性。每一时代中每一成员,都经历过的经验,均有其相对应的原型,例如:出生、死亡、男人、女人等等,对每一个人都是命中注定要经历的。这些经验都有相应的原型,他们代代遗传,决定个人对外界反应的倾向性,但一个人如何具体做出反应要看他的生活环境。 按照荣格的说法,集体潜意识中的内容具有相当大的影响力,总要外向显示。当他们在意识中不能表现是,就会在梦中、幻想中以象征形式显露,荣格曾经从各种来源收集这方面资料,包括自己的梦和幻想、艺术品、语言、精神病的幻觉等等。

内向性与外向性

[编辑]荣格是首位定义心理学中“内向性与外向性”者之一。在荣格的著作心理类型学(psychology types)中提到每一个人都属于“内向”、“外向”两种性格。荣格将这两种心理类型以希腊神话中的阿波罗与戴奥尼修斯比较。“内向性格者”被比拟成通情达理的阿波罗,一般是安静低调、深思熟虑的,他们习惯专注于一件事情。除了一些必要的社交活动和偶然的亲密朋友聚会外,他们其余时间都是独处的。他们在一些宁静的活动中会感到自在,比如阅读、写作、绘画、看电影、听音乐、发明、设计、编程、玩电脑等等。典型内向的人大多享受独处而非与他人共处,但是他们也愿意与亲密的朋友交往。内向者倾向于在说话前先思考,比起与别人交谈,内向者更愿意独自思考。但有部分内向者也乐意同他人接触、交往。尽管他们愿意同人交谈并建立人际关系,但仍然着重个人的私人空间。因此他们只适量地谈及自己的事情,但乐意分享自己的所见所闻,而且可以表现得相当健谈。然而,他们大多数时间都处在属于自己的世界里。“外向性格”以戴奥尼斯比拟,常被认为比内向者更有领导才能。不过,宾夕法尼亚大学沃顿商学院研究发现,内向的领袖比外向的领袖表现更好。虽然很多人以为外向和内向的人各自适合从事不同职业,但事实并非如此。研究显示最好的推销员处于外向和内向的中间,因为推销需要聆听与说话并重。同样,作家可以是外向者,教师可以是内向者。

人格的分类与测定方式

[编辑]事实上,人格特征可从行为中推论出来,具有相当的统合性与持久性。然而,对于该如何将这些人格特质去做分类,各心理学家则是莫衷一是。从古至今,心理学家对于人格分类都有着不同的见解。以下是几个常见的人格分类:

希波克拉底的人格分类

[编辑]

古希腊哲学家恩培多克勒(公元前495-前435年)发明了“四根说”,他认为,火、土、气、水是组成万物的根,万物因四根的组合而生成,因四根的分离而消失。

古希腊医师希波克拉底(公元前460年—前370年)在“四根说”的基础上又发展出“四液说”,认为人体中有四种不同的体液,分别是:血液,粘液,黄胆液,黑胆液。即四种气质:人的体质不同是由于四种体液的不同比例所致,这四种液体平衡发展时,会形成各种人体功能;体液不均衡时则会造成疾病。人的不同情绪也被认为与体液有关,根据每个人先天不同的体液比例,会形成不同的性格。

| 气质 | 优势 | 特征 | 缺点 | 适合职业 |

|---|---|---|---|---|

| 多血质 | 血液占优势,血液出于心脏,是火根,有干燥和热的性能。 | 有朝气、热情、活泼、爱交际、有同情心、思想灵活,容易接受新鲜事物;情绪情感容易产生、变化和消失。 | 变化无常、粗枝大叶、浮躁、缺乏一贯性。 | 适合需要反应迅速而灵活的工作:导游、推销员、节目主持人、演讲者、外事接待人员、演员、市场调查员、监督员等等。 |

| 黏液质 | 黏液占优势,黏液生于脑,是水根,有冷,寒和湿的性能。 | 又为安静型,有自制力、踏实、平静,善于克制忍让,生活有规律,有耐久力,不爱空谈,严肃认真。 | 不够灵活,注意力不易转移,因循守旧,对事物较缺乏热情。 | 外科医生、法官、管理人员、出纳员、会计、播音员、话务员、调解员、教师、人力人事管理主管、心理咨询师等。 |

| 胆汁质 | 黄胆汁占优势,黄胆汁生于肝,是气根,有热和干的性能。 | 又称为兴奋型,积极进取,不怕困难,热情高涨,直率豪爽,有魄力。 | 脾气急躁,心境变化剧烈,易动感情,行事鲁莽。易因小事而大发脾气,不考虑后果。 | 适合应急性强、危险性较大、难度较高而费力的工作。例如:导游员、勘探工作者、推销员、节目主持人、演讲者、外事接待员等。 |

| 抑郁质 | 黑胆汁占优势,黑胆汁生于胃,是土根,有渐温的且具有寒和干的性能。 | 体验情绪的方式较少,稳定的情感产生也很慢,但对情感的体验深刻、持久。思考透彻、有理想、善于发现、精确自律、有美感、分析力强。 | 容易优柔寡断、缺乏安全感、挑剔、悲观、情绪化、自我中心 | 有经营管理、分析设计和规划能力,适合:经济规划、统计、设计、商业推销、节目主持、相声演员等。 |

这种分类法的优点,是对人格的类型做出了极具联想性的描述,一看到这类人便可立刻辨认出来;但缺点是,人的多样性要比这几种类别丰富得多。简而言之,这种分类方式试图将具有连续性的物体或现象,作非连续性的区分,进而造成“中间的灰色地带”无从分类。

于是,一些研究者决定不再尝试以“类别”画分不同的人格,而是透过不同的“维度”。

美国心理学家卡泰尔(R.B.Cattell)是维度分类的先驱之一,他将统计学应用于心理学研究中制定出卡氏十六种人格因素测验。统计方法来自于卡泰尔的因素分析特质论(factor analysis)(因素分析是一种统计方法,将一大群变项之间的关联性区分出来,并简化为数个较具一般性的潜在因素)。卡泰尔研究英语中所有用来描绘性格的词语后找出了四千五百个,通过归类近义词,他将数量减少至大约两百个。接着他用这些词语对大量的物件进行评估,并对评估结果进行了统计学研究后发现,某些形容词在评估中总会显现出某种关联,因此他将这些词语评估的对象归纳成为同一性格维度。

经过数年研究之后,卡泰尔和其团队筛选出十六种潜缘特质(source trait),他认为这十六种特质是人类潜在、稳定的人格特征,以此制定出卡氏十六种人格因素测验(16PF)。自首次出版以来,16PF已经过多次修订。最新版本为1993年出版的第五版。每次修订都纳入了最新的研究成果,并增强了量表的心理测量特性。

- 应用领域(参考)

16PF已适用于各种环境,包括临床、咨询、教育和工业组织。该问卷已被证明在预测广泛的行为方面很有用,包括学业成就、工作表现和婚姻满意度[24]

- 测验进行方式

该问卷由185个多项选择题组成的自我报告问卷,可以单独或团体进行,大约需要35-50分钟完成。将十六个维度写在纸上,在每个维度的两个形容词中间,画出五个空格。找一位朋友一同进行,两人同时勾选十六个维度;接着,互相比较两人的评估结果,讨论为什么两份测试会有所不同。

- 十六种潜缘特质:

| 孤僻←→乐群 | 审慎←→兴奋 | 信赖←→多疑 | 保守←→激进 |

| 迟钝←→聪慧 | 敷衍←→尽责 | 务实←→幻想 | 依赖←→独立 |

| 激动←→稳定 | 畏怯←→敢为 | 坦率←→世故 | 自律←→散漫 |

| 顺从←→支配 | 隐忍←→敏感 | 冷静←→忧虑 | 放松←→紧张 |

艾森克人格问卷(EPQ)

[编辑]由英国研究者艾森克(Hans Eysenck,1916年3月4日-1997年9月4日)编制了一套形式更简洁的人格量表。透过让测试者填写一份列有五十七个“是”或“否”的自我问卷,来进行三个维度的评估,包含外向性(extraversion)、神经质(neuroticism)及精神病质(psychoticism),简称EPQ。

内外向个性维度首先是荣格根据精神动力理论所提出,艾森克则以实验室和临床实验为基础,研究了E维度与中枢神经系统的兴奋、抑制强度之间的相关;N维度与植物性神经的不稳定性之间的相关;此外他也得到遗传不仅对E、N有强烈影响,也与P维度有关。

艾森克提出人格的三个基本维度,不仅为实验室内许多实验所证实,且得到数学统计和行为观察之佐证,受到各国心理学家的重视,已广泛地应用于医疗、教育和司法领域。

三个维度分别简述如下:

- E 维度(外向—内向轴线)

- 内向者:比外向者更容易因为各种大小事件,经验到大脑皮质的激发。因此,高度强烈的社会刺激会使他们过度激发,产生令人想逃避的嫌恶状态,所以内向的人较为拘谨和抑制。内向的人极为自律,较为安静和内敛,不依外部状况行事,倾向于制定自己的行动计划,而在陌生环境中会尽可能回避社会互动。

- 外向者:对于相同刺激经验到的皮质刺激较少,因此会寻求更多、更强烈的社会刺激,所以外向的人较为友善、充满活力。外向者会积极与他人交谈,主动并善于与陌生人建立新关系。(与五大性格(详见下方 3.1.4.7)中的外向性概念相似)

- N 维度(情绪稳定—不稳定轴线)

- 其概念大致上也与五大性格中的神经质相似。艾森克指出神经质与自律神经系统有关,以高神经质者为例,其自律神经系统对压力反应迅速,会产生呼吸急促、心跳加速、肾上腺素分泌上升等生理反应,即使压力或危险已经解除,仍无法快速降低这些压力反应,容易持久地受到焦虑、忧伤和内疚等情绪的困扰。长久下来,高神经质的人即便面对轻微的压力,也可能产生强烈的情绪化反应,如:紧张、易怒;而情绪稳定者则可以在受到干扰后于短时间内平复心情。这条神经质轴线是情绪稳定的指标。

- P 维度(精神病质轴线)

- 在此面向得分高者表现倾向于冷漠、孤独、攻击性强、反社会、缺乏情感及同情、不关心他人等。然而,关于精神病质的研究相对前两个面向较少,但艾森克发现男性在此问卷中,精神病质的得分普遍高于女性,因此提出此面向可能受到男性睾固酮分泌量多寡的影响,但支持性的证据仍显得薄弱。

艾森克问卷是一种颇为有趣的人格评估量表。但其他人研究了这个量表之后,发现了它的局限性——如果所有的“人格障碍”都是神经质轴线上的约定型,那么艾森克问卷便无法区分出个体之间的不同。由此看来,神经维度并无法对这些虽然都焦虑不安但却各不相同的当事人做出细腻测试,其情绪不稳定和内向表现都会减弱,影响测验结果。

另外,此量表中的各个向度可以互相结合,成为各种不同类型的人格。例如以 E 和 N 两个向度而言,可划分成四个象限,即“外向-情绪稳定”、“外向-情绪不稳”、“内向-情绪稳定”、“内向-情绪不稳”,此四个象限即代表四个不同的人格类型。(可至此网站浏览象限图象EPQ 图像)

艾森克人格问卷的应用 : 艾森克人格问卷是英国伦敦大学心理系和精神病研究所有关人格度研究的测定方法,此问卷由先前数个调查表几经修改发展而来,修订问卷包括88个项目,让被试根据自己的情况回答是否,然后按照计分标准登记分数,用以测量人格结构的三个度即内外向、精神质和神经质. 艾森克的三个人格度不但经过许多数学统计上的和行为观察方面的分析,而且也得到实验室内多种心理实验的考察,被广泛应用于医学、司法、教育等领域,适合各种人群测试。

Robert R. McCrae 与 小保罗·科斯塔 (Paul Costa Jr.) 的五大性格特质(Big Five personality traits)

[编辑]- 近年来,多数研究者大多同意五个强韧的性格因素,可以有效地地区分出个体间的性格差异,此即五大性格特质(The Big-Five Model),或称大五人格模型或人格五因素模型(The Five Factor Model,FFM),是一种被提出的人格特质分类法或分组,从 1980 年代开始在心理特质理论中发展起来。

- 当因素分析(一种统计技术)应用于性格测试数据时,它揭示了语义关联:一些用于描述个性方面的词通常适用于同一个人。例如,被描述为尽职尽责的人更有可能被描述为“随时准备”而不是“凌乱”。这些关联提出了常用语言中用来描述人类个性、气质和心理的五个广泛维度。“五大性格特质”所依据的是跨文化的词汇学,研究者根据不同种语言,去筛选各个用来描述人格的词汇,最后产生了相对显著且稳定的五个因素,也就是经验开放性(Openness-to-experience)、认真尽责性(Conscientiousness)、外向性(Extraversion)、亲和性(Agreeableness)及情绪不稳定性(Neuroticism),以上五大性质可缩写为OCEAN,且此五大因素都还可以再细分,成为多个子类型(ex:四种内向型)。由此可见,每个人的性格可以是许多子类型的组合,也证明了人的性格是独一无二且复杂的。

- 经验开放性、认真尽责性、外向性、亲和性、情绪不稳定性,此五种特质,虽然在社会上都有被偏好的倾向,例如社会普遍较喜欢稳定、外向活泼、开放心态、好相处且负责细心的人,但在特定分数上的高低,并不完全代表其在社会中的成就,每一种特质都有适合其发挥的场域。

- 而以下将针对各项特质进行更详细的说明:

- 经验开放性 Openness-to-experience

- 指个人愿意主动寻求且体会新经验、新事物的程度,以及对音乐及艺术的感受性。在此向度得分高者,具有好奇、兴趣广泛、创造力、想像力、大胆等特性,愿意分享新奇的念头及非传统价值观;低分者则表现出兴趣狭隘、实际、不轻易尝试新事物、固守既有价值等反应。开放性高者,可能在科技创新、艺术上有更高的创造力,而分数较低者可适合保守、重复作业的工作,如生产线作业员。

- 认真尽责性 Conscientiousness

- 指个人的组织性、持续性及目标取向之动机程度。认真尽责性高者较愿意服从权威、遵守规范、工作有条理、细心、自我控制、责任感、可信赖、谨慎、努力达成成就等;而严谨性低者则是漫无目的、粗心、散漫、不拘形式、意志薄弱、追求享乐、不可信赖等。就正面而言,认真尽责性高常伴随学术上和职业上的成就;负面来讲,其可能因过度严苛导致效率低落。

- 外向性 Extraversion(内向←→外向)

- 指追求人际互动与欢乐的数量与强度。在此向度得分高者,在群体当中活跃且充满自信、喜好交际,偏好能与他人进行实际接触的职业,且对外在刺激感到舒适,当遭遇到压力时倾向与他人倾诉,也较具社会性、主动、多话、喜爱玩乐、乐观、热情等特质;而低分者则喜欢独自工作,较害羞、保守、安静、缺乏活力,太多外在刺激会令他们感到不舒适,而且在遭遇情绪压力、挫折时容易退缩进自己的世界等。

- 事实上,由于现今大多数的性格理论都主张“特质论”,即外向与内向属于同一个连续体。因此一个人是可以同时拥有“外向”及“内向”的性格特质。所以我们说的“外向”其实指的是外向性较高的人,而“内向”指的则是外向性较低的人。

- 外向性可再分成热情、乐群性、独断性、活力、寻求刺激、积极情绪六面向探讨。

| 热情 | 高分者善于结交朋友,容易形成亲密关系,低分者对人相较疏远。 |

| 乐群性 | 高分者开朗、喜欢热闹,并追求与社会的连结,低分者倾向远离人群,喜欢有个人空间或独处。 |

| 独断性 | 高分者喜欢在群体中支配他人,富有自信与说服力,做事果断,低分者谦和䩄腆,倾向顺从他人的支配。 |

| 活力 | 高分者喜欢快速的生活步调,充满活力,参与多种事物,低分者喜欢缓慢的生活步调,行事从容,做事悠闲。 |

| 寻求刺激 | 高分者乐于追求刺激,喜欢冒险,低分者谨慎且沉稳,排斥刺激。 |

| 积极情绪 | 高分者易感受到快乐、兴奋等情绪,低分者则倾向冷静、平静。 |

- 亲和性 Agreeableness

- 主要衡量个人在思想、情绪、行动上能够同理他人或与他人对立的程度、一种在社交场合愉快和包容的倾向,讲白话点就是是否“好相处”。亲和性高者较易与他人合作、体贴、慷慨、谦和、仁慈等,属利他主义,在同情与包容他人的同时,也相信他人会以一样的方式对待自己作为回报;低分者则较不易与他人合作、喜好批评、粗鲁、多疑、难以信任他人,残忍等,属利己主义。

- 情绪不稳定性 Neuroticism(情绪稳定←→情绪不稳定)

- 又翻译为神经质。指的是人的情绪状态是否容易受外界环境的变化而产生变动。此项得分高的人比平均水平更容易情绪化,且更容易经验焦虑、担心、恐惧、愤怒、挫折、羡慕、嫉妒、内疚、沮丧、孤独等感觉。神经质指数得分高的人,被认为有患常见精神障碍以及精神官能症的风险,反之,得分低者则展现出情绪稳定、镇静放松等特征。此向分数高者,可能较适合艺术家、作家等职业。

- 将上述整理为表格如下:[25]

| 人格特质高分者 | 特质规准 | 人格特质低分者 |

|---|---|---|

| 好奇的、兴趣广泛的、有创造性的、富想像力的、非传统的。 | 经验开放性(Openness,O) 个体积极寻求的自身经验状况,以及个体对于陌生事物的接受度及冒险渡。 |

保守的、兴趣缺缺的、不具艺术性的、不具分析能力的。 |

| 具组织力的、可信赖的、工作热心的、自我规范的、守时的、有道德原则的、井然有序的、热忱的、锲而不舍的。 | 认真尽责性(Conscientiousness,C) 个体的组织能力、坚持度,以及目标导向行为的动机状态。 |

缺乏目标的、不可信赖的、懒惰的、粗心的、散漫的、享乐主义的、随便的、缺乏工作意志的。 |

| 高度社交的、活跃的、健谈的、人本导向的、乐观的、享受爱情的、亲切的。 | 外向性(Extraversion,E) 人际互动的特质和强度,如:积极主动程度、刺激需求的程度、以及喜悦感。 |

保留的、冷漠的、不热情的、严肃的、工作导向的、羞怯的、安静的。 |

| 温暖的、本性良好的、可信赖的、乐于助人的、能原谅人的、相信他人的、正值坦率的。 | 亲和性(Agreeableness,A) 个体的人际互动特质,探讨个体面对事物时,所展现的同情或敌对的认知、情意、态度之表现。 |

严肃的、粗暴的、多疑的、不合作的、复仇心重的、无情的、易怒的、虚伪的。 |

| 焦虑的、紧张的、情绪化的、缺乏安全感的、不适应的、忧郁的。 | 情绪不稳定性(Neuroticism,N) 个体忧虑的倾向,如:不切实际的念头、过度欲望或冲动,以及不适应等。 |

冷静、放松的、非情绪化的、勇敢的、有安全感的、自我满足的。 |

- 整体而言,这五大性格模型在以各种资料来源、衡量工具对不同年龄层的对象施测时,皆可一致性地得出五种性格向度,也因此获得了良好的实证支持。同时,针对不同文化(如各大洲)人口的施测结果,亦提供了支持的证据,特别是其中的外向性、亲和性、认真谨慎性,更展现出跨文化的一致性。

荣格八维心理功能

荣格在《心理类型》,提出了八种人格类型:内倾直觉型人格,外倾直觉型人格,内倾感觉型人格,外倾感觉型人格,内倾思维型人格,外倾思维型人格,内倾情感型人格,外倾情感型人格

后来正统荣格分析学派学者约翰毕比等人,据此建立了荣格八维心理功能系统。

而另一派从凯瑟琳·库克·布里格斯、伊莎贝尔・迈尔斯母女开始,她们设计出的人格问卷建立了早期mbti 体系。也就是一般目前大众探接触到的mbti 体系。

与早期mbti体系不同,约翰毕比等人建立的荣格八维体系更有信效度,在这个系统中,荣格八维功能分为两类

知觉功能: 外倾直觉,内倾直觉,外倾感觉,内倾感觉(Ne,Ni,Se,Si)

判断功能:外倾思维,内倾思维,外倾情感,内倾情感(Te,Ti,Fe,Fi)

此外"毕比人格脊柱模型"也融合了荣格心理原型理论(英雄、父母、永恒小孩、阿尼玛/阿尼姆斯、阴影、老者、愚人、恶魔),有着阳面四维和阴面四维等早期mbti 二分法模型缺乏的深度内容。

早期与现在流行在大众中的mbti测试中,N-S,T-F,J-P二分法体系极其错误。不论是何种人格,只要是心理健康的人都能有意识或无意识(主要)的使用以上任何八维心理功能,不过不同的人格会有不同的功能选择偏好和与效率,且功能运作上至少会有知觉功能和判断功能两类功能配合运行(两种功能不能同时为内或外倾)。

西方心理学学术界最新的MBTI系统已和荣格八维体系开始统合与交流,增加了可信度。但无论何者,真正有信效度的鉴定方式还得通过专家咨询来判断,而非取决于网络上常见的早期量表或问卷。

可参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/342060276

进阶参考:《类型与原型》约翰毕比

《心理类型》荣格

九型人格

[编辑]

九型人格学(英语:Enneagram)是一个关于人类个性的模型,一般把其理解为一套把人类划分为九种相互关联的(非心理学的)人格的类型学,九角星的每一点在九型人格学中代表每一种人格。其被认为类型之间的存有一些不同的连接,意即人并非是单纯的某型人格。

- 人格分类

| 类型 | 名称 | 性格 |

|---|---|---|

| 第一型人格 | 理想崇高者、完美主义者(The Reformer) | 完美者、改进型、改革者、捍卫原则型、秩序大使、正确主义型。特质是严肃认真、世界通常黑白分明,做人公正有节制、效率。 |

| 第二型人格 | 古道热肠者、热心助人者(The Helper) | 成就他人者、助人型、博爱型、爱心大使、服务型。特质是感性、乐于助人,但常常会因为恐惧不被需要而刻意追求别人的赞赏。 |

| 第三型人格 | 成就追求者、成就至上者(The Achiever) | 角色主义型、实践型、实干型。特质是重视名利、在意自己的对外表现、渴望被接受。 |

| 第四型人格 | 个人风格者、浪漫悲悯者、艺术型(The Individualist) | 浪漫者、艺术型、自我型、多感型。特质是喜欢通过具有美感的事物来表达自我、情绪化,追求独特。 |

| 第五型人格 | 博学多闻者、格物致知型(The Investigator) | 观察者、思考型、理智型。特质是热衷于追求知识,恐惧无知,喜欢透过剖析抽象观念来建立理论架构。 |

| 第六型人格 | 谨慎忠诚者(The Loyalist) | 寻求安全者、谨慎型、忠诚怀疑者。特质是认同且服从权威、具责任感,恐惧得不到支援与领导。 |

| 第七型人格 | 勇于尝新者、享乐主义者(The Enthusiast) | 创造可能者、活跃型、享乐型。特质是不压抑、外相,喜欢探索各种新鲜有趣的事物,恐惧被困于痛苦中。 |

| 第八型人格 | 力量的强者(The Challenger) | 挑战者、权威型、力量型、指挥型。特质是敢冒险、乐于带领他人并实现他们的需求、勇敢、克己、宽容。 |

| 第九型人格 | 向往和平者、和平主义者(The Peacemaker) | 和谐忘我者、和谐型、平淡型。特质是恐惧内在的平静被打破、甘于现实、被动,通常有很强的宿命论。 |

对于九型人格的具体研究中心理统计与计量学分析非常有限,其领域研究尚未在相关心理学学术团体中广泛接受和承认,其理论无法被证伪,不具有科学性,被认为并非是真正的人格与心理科学,而更多的被心理学界认为是伪科学(Pseudoscience)。

在商业环境中,九型人格学通常用作分类及深入了解每位员工的性格及大体的工作环境;在灵性上,它更常作为一种通往更高的存在、精神和启蒙状态的途径 ,它被描述为一种自我理解和自我发展的方法。通过研讨会、会议、书籍、杂志和DVD的推广,九型人格学在商业管理和精神语境中都得到广泛的应用。

虽然九型人格学的想法和理论之历史存有很大的争议空间,但当代的理论主要来自智利的心理学家奥斯卡·伊兹查洛和克劳帝欧·那朗荷。那朗荷的理论部分是受到葛吉夫这位导师的影响。九型人格学的导师亦因思想不同,而令他们理论上的一些意念并不总是一致。

迈尔斯-布里格斯性格分类法(MBTI)

[编辑]由美国作家布里格斯(Katharine Cook Briggs)与女儿迈尔斯(Isabel Briggs Myers)以著名瑞士心理学家卡尔.荣格(Carl Gustav Jung)所著《心理类型》(Psychological types or the psychology of individuation)为基础,进而发展成的性格评估工具。 MBTI 16型人格以“能量来源、认知方式、决策依据、处事态度”这四大向度为主进行分析,以每个向度2极端方向、共8个倾向的排列组合进行分类。

能量来源

- E:从外界与他人的互动和行为中取得能量与动力。

- I:从内心世界与自己的对话、想法中来充电。

认知方式

- S:习惯透过感官(视、嗅、味、听、感觉)来感知外界资讯。

- N:相信直觉,偏好抽象思考。

决策依据

- T:擅长思考、逻辑强,在乎公正、原则、合理、一致性,善用客观评估做决定。

- F:较会从同理心出发,较关注与他人的关系与连结,偏好以情感来做决定。

处事态度

- J:习惯提前做好准备与计划。

- P:喜欢有弹性、随机应变的生活。

虽然MBTI非常流行,但它也存在一些主要的争议点,MBTI面临的争议主要集中在几个方面:

缺乏科学基础:MBTI的开发者没有心理学正式教育背景,这导致了一些学者和心理学家质疑该工具的科学性。例如,一些专家指出MBTI把人格特质视为定性而非定量的,而现代心理学研究表明,人格特质应该是连续的和可量化的[26]

可靠性和效度问题:有研究表明MBTI的再测信度存在问题,即同一人在不同时间进行测试时可能得到不同的结果。这种缺乏一致性使得MBTI作为一个预测工具的可靠性受到质疑。[27]

商业驱动的普及:MBTI的普及部分是由于其背后的商业利益,如在管理咨询和人力资源领域的广泛应用。这种普及程度可能掩盖了对其科学有效性的批判。[28]

性格测验的科学实证

[编辑]许多人会想透过性格测验了解自身,但这些测验几乎都没有科学证明,而大多的心理学家也坚称没有性格“类型”。 不过,一项美国西北大学的新研究,检视了约 150 万笔性格测验结果,他们认为以性格而言大多数人确实可以划入 4 种基本群组:

- 平均:这种人十分神经质和外向,而且开放性低,较不会主动寻求和体会新经验;是最常见的性格类型。

- 内敛:这种人情绪稳定,不是特别外向,也不神经质,和善又严谨自律。

- 模范:这些人的神经质评分低,且其他特质的评分都相当高。他们是优秀的领导者,可靠而且愿意接受新想法。

- 自我中心:这个群组的外向评分非常高,但在开放性、和善及严谨自律却低于平均。大多数十几岁的男孩都属于这一类,随着年龄的增长,归于这一类别的人数急剧下降。

八大心理类型

[编辑]荣格根据自己所创立的三个维度(态度、接收讯息的方式、做出判断的方式),将其交互配对后提出了八大类型的概念,而这八大类型是人类认识自己和世界的重要工具。像是在下文会提到的麦布二氏类型指标量表(MBTI)十六人格分类法便是基于这八大类型所衍生的评估量表。

但十六人格分类法可被视为一种一刀两段式的分割法,是借由将实际状况套合到理论而做出的分析,其实质上和星座学、血型说没有太大的区隔,而八大类型才是真正自理论出发,去和实际情况产生联系,让分析心理学成为一门能够将理论和实际充分结合,互相促进,互相弥补的完整型学科。

不过,也无法将其中一方弃之不顾。我们可以把分析心理学对心理学的认知分成两个阶段,例如十六人格分类法是从感性认知到理性认知的第一个阶段,它将我们在人群中所观察到的繁乱庞杂的性格心理(感性认知),借由简单的二分法将其区分成了明确的十六种(理性认知),可以将其类比为所谓的由下而上的方法;而八大类型便是从理性认知回归到实践层面的第二阶段,八大类型的理论转换成十六型人格分类法,以此将理论回归到实际应用,可以将其类比为所谓的由上而下的方法,而这正使得分析心理学能够不断发展。实际上,心理学的所有学科,都是感性认知和理性认知互相作用、互相影响、互相促进、共同发展的过程,因为感性认知是人们察觉与认知客观世界的起点,只有从感性认知发展到了理性认知,才算是完成了认知的基本任务,而理性认知又必须再回归到感性认知,才能将认知的功能有效地实用于客观世界,进一步促进人类实事求是、格物致知的能力。以此看来,八大类型和与十六人格分类法之间的关系是互相包含、互相渗透、辩证统一的。

八大类型简述

[编辑]荣格的人格分型属于心理类型。他认为,人在与周围世界发生联系时,其心灵一般有两种指向的态度类型,由他们对客体的特殊态度来区分。一种是指向个体内在世界,叫内向;一种是指向外部环境,叫外向。内向者的性格是安静、富于想像的、爱思考的、退缩的、害羞的、防御性的和对人兴趣漠然;外向者则是爱交际、爱外出、坦率、随和、乐于助人、轻信、易于适应环境。根据态度将个体分成内向和外外向后,荣格又提出4种心理功能作为标准,采用感觉/直觉和思维/情感两个维度将个体又进一步划分出不同类型:

- 感觉:用感官对客体事物作出判断和感知反应,属于非理性功能(irrational function)。指名事物存在什么地方,但不说明他是什么东西。

- 直觉:是一种无意识过程,包含了主动性和创造性。在没有实际资料可利用时,对过去和将来的事件粗略预感和推断,无需解释和推论,属于非理性功能(irrational function)。

- 思维:指名感觉到的客体为何物,进行判断与推理,根据自身规律中的某种方式归结出一种概念关系,属于理性功能(rational function)。

- 情感:反映事物是否可为个体感受,决定事务对个体有何种价值,与喜欢和厌恶有关,属于理性功能(rational function)。是基于客观事物所形成的判断,受到客观价值的局限。

其中,荣格认为感觉和直觉是对立的,思维和情感是对立的。最理想的情况是这四种机能与两种态度共同协调地活动。然而每个人都是一种机能和一种态度占优势,其他皆处于潜意识中。与优势机能对立的机能最少发展,而其他两种机能因辅助优势机能,所以略有发展。如思维优势者,情感会受到压抑,或以梦、幻想等其他干扰形式表现出来。而按照两种态度和四种心理功能的组合,荣格描述了人格的八种类型,但具有任一种类型的极端形式的人是不存在的。

外向—内向(E—I)

在八大类型中,最大的区分维度是态度。分为内向和外向两类,我们称前者为I(Introvert),将后者称之为E(Extrovert)。内向和外向是区分一个人最基础也是最简单的指标。

以自身为界,可以将世界分为自身以外的“外在世界”和自身以内的“自我世界”两个部分,也可称为外部世界和内部世界。

- 外向:外向的人倾向于将注意力和精力投注在外部世界,如外在的人、物、环境等。外向态度的人则会按照非自我的客观角度来设想与看待内部世界,所以他们会试图使内在的内部世界变得与外部世界更相似,他们的关注点具有广度却缺乏深度,这使得他们可以同时看到大范围里的不同信息,但缺乏个别讯息的细节。当外向态度的人在将自己的主观想法施加于客观世界的时候,所使用的方法往往公正平和,符合普世价值,即使失败也不会产生太多的负面效果,但是专一性较不足,很多时候会忽略掉问题的本质。

- 内向:内向的人则相反,较关注自我的内部状况,如内心情感、思想、感受等。拥有内向态度的人,往往会依照自我的主观设想去看待外部世界,所以他们会试图使外部世界变得与内在的自我更相似,这种人的关注模式具有深度却缺乏广度,在每次的观察中,他们能够看到各观念所有外显与隐含的意义,这种方法的专一性、针对性较强;但是内向态度的人也往往会因此而陷入偏执中,例如当外部的客观世界和自我的主观思想发生矛盾,甚至是完全违背的时候,内向态度的人便会陷入僵局,动弹不得。

虽然如上文所述,外向感觉会是表现较为热情开朗、活泼开放者,内向为表现较为沉默寡言、内敛含蓄者,但实际上,两者的区别不仅仅局限于其外在表现,其重点应在于“内心的倾向性”,两种类型的个体在自己所倾向的世界里会感觉较为自在、充满活力,而在相反的世界里则会较为不安、疲惫。外向的人会通过与外界环境的交流过程,获取心灵能量,或说其倾向于将心灵能量往外部排放,而内向的人则通过心平气和的独处而获得心灵能量,或说其倾向于将心灵能量留存于内部。

感觉—直觉(S—N)

四种心理功能分为思维-情感和感觉-直觉两个维度,其中感觉/直觉维度是透过“感知方式”进行区分,分为感觉和直觉两类,我们将前者称之为 S(Sensing),后者称之为N(Intuition)

人们为了与外界世界产生互动,无时无刻都在接收著讯息,但是不同类型的人进行讯息接收的方式是不同的,而因此有了感觉型与直觉型的差别。当面对同样的情景时,此两者的关注点不同,所依赖的讯息接收管道也不同:

- 感觉型的人注重的是事实本身与细节,所使用的接收管道为五官,依赖各种听、看、闻、感觉到的实实在在、有形有据的事实和讯息。

- 直觉型的人注重的则是事实背后所隐含的各种含义与关系,比起五官,其更注重所谓的第六感及弦外之音,因此,对于感觉型的人来说,直觉型的人所做出的许多结论,其源头都是空想而不实际的。

注重细节的特性,让感觉型的人固守现实,享受现实,习惯使用既有的资料与技能,擅长记忆大量事实与材料,宛如一套百科全书,能完整地讲出大量的数字、概念或是定义,而直觉型的人则喜欢有变化、突破现实,擅于解释事实,就像是人们所说的神探,只需捕捉零星的讯息,便能分析事情的发展走向。因此,当给予这两种人相同的任务时(像是修理电视机或是找到指定的店家),感觉型的人会习惯按照既定的原则与指引来进行,比如照着电视机所附带的操作手册来进行修理,或是按照地图找到正确的行进路线,而直觉型的人则习惯大胆尝试、跟着感觉走,比如先试着敲打一下电视机的外壳,或是直接朝着人多的方向走,其结果可能会比感觉型的人更快完成任务,但也可能因为失败而须重新开始。简单来说,感觉型的人注重的是“这是什么”,直觉型的人则注重“这可能是什么”。

大多数的人同时具有这两种特质,但其中一方会更突出而成为其人格特质,也可由此确定其人格类型。当我们在分析某人究竟更习惯使用何种感知方式了解世界的时候,该注意的是,当其做出正确决定时,其得出决定的推导是否缜密,过程是否迅速;像是对于大多数的直觉型人来说,往往在获取讯息的同时就通过潜意识得出了结果,之后才试着透过自己既有的知识为推导过程寻求依据,因此如果某人作出决定的过程极其迅速,但所给出的理由却无法完整诠释,而他的决定反而常常是正确的,那么他多半是属于直觉型的人。

综上所述,可知两种感知方式各有利弊,而每个人通常只擅长其中一方,这样的感知渠道的不全可能会造成对信息的处理产生了某部分的遗漏,因此,在利用该类型所带来的优势的同时,也需有意识地逐渐弥补相对的劣势,像是感觉型的人可能会需要耗费过长的分析时间,而直觉型的人则是缺乏事实的支撑。

思维—情感(T—F)

思维-情感维度是透过“做出决策的方式”进行区分,分为思维和情感两类,我们将前者称之为 T(Thinking),将后者称之为 F(Feeling)

- 思维型的人注重在依据客观事实进行分析,利用知识与逻辑从获得的客观资讯中去作出正确的决定,倾向于理性决策,偏好结构与秩序,重视效率与绩效,表达较为直接、清晰,在做决策时会公正地贯彻规章制度,对事物一视同仁,也不习惯根据人情因素变通,尽管做出的决定令人不舒服也不会偏颇。

- 情感型的人常从个人的价值观念与考虑他人的角度出发,他们倾向富有同理心、温暖地关心他人,给人和蔼可亲、善解人意的形象,重视团队合作,并会变通地执行规章制度,做出一些自己认定是对的决策,比较关注决策可能给他人带来的情绪影响且较顾及人情。

思维和情感间的区分是三个维度中最困难的。常常有人会将思维和情感理解为理性和感性,但必须要厘清的是:这里所指的“做出决策的方式”并非是指思考方式,因此思维型的人未必就很理性,而情感型的人也不一定都很感性。实际上,这两种类型的人都会进行理性思考,只是在作决定或下结论时的主要依据不一样,因此,两者虽然有类似的地方,容易被混淆,但在本质上却大相径庭。有鉴于此,判断此维度的方法应是观察评估对象在说某句话或是做某个动作的时候,是否习惯于忽略对方的感受(并不是指该行为是否有伤害到对方,而是有没有设想到对方对此举动的可能反应与感受),若该对象习惯体谅他人感受,喜欢和谐的人际关系,则其很可能就是情感型的人,反之则可能为思维型。

判断—感知(J—P)(补)

MBTI 除了荣格理论中的 E-I、S-N、T-F 维度外,还多了判断-感知(J-P)之分。J(Judging)代表判断型,而P(Perceiving)代表知觉型。这两种类型的人在处理事情和做决策时有着明显的差异。 J人倾向于更注重结果和目标,他们喜欢计划和组织事情,以结构化的方式认识世界。他们通常会提前制定计划,并且喜欢按照计划进行。J人更倾向于有组织性,他们喜欢按部就班地完成任务,并且更注重时间管理。 相反,P人更注重过程和弹性。他们更喜欢根据当下的情况做出决策,并且更容易适应变化。P人通常更加灵活,他们喜欢保持开放的态度,以非结构化的方式认识世界,并且更容易适应新的情况和环境。

- 判断-感知(J-P)并非荣格心理学八大类型范畴

Myers-Briggs Type Indicator(MBTI)的功能动力学

[编辑]在一般的 MBTI 分类中,会依上述四个向度中较倾向使用的“偏好(preference)”进行分类,例如:INTJ、ESFP 等。而这些偏好的相互作用产生功能(function),也会随着生命的发展而有不相同强度的表现,其中,最突出的功能会在生命的初期就表现,第二个功能约在青少年期,第三个在中年,第四个常常不被注意,也被认为跟潜意识相关。具体来说决定类型的功能排序方法如下:

- 若第四个偏好是 J,那第三个偏好就是外向的,第二个偏好内向;若是 P,则第二个偏好外向,第三个内向。

- 第一个偏好(E/I)决定第二和第三个功能何者是主要的。若是外向(E),则外向功能是主要功能,另一个为次要;若是内向(I)则反之。

- 第三个功能是第二个的相反,偏好和内外向皆相反(例如:Ti-->Fe)。

- 最后一个功能就会是主要功能的相反,方法同理于第三个。

以下是八种类型的功能:

- 思维外向型(Te):按固定规则行事,客观而冷静;积极思考问题;武断,感情受到压抑。

- 情感外向型(Fe):极易动感情,尊重权威和传统;寻求外界的和谐,爱交际;思维受到压抑。

- 感觉外向型(Se):寻求享乐,无忧无虑,社会适应性强;不断追求新异感觉经验,或许好吃,对艺术品感兴趣;直觉受到压抑。