超普通心理学/智力

| 超普通心理学 |

|---|

| 心理学绪论 |

| 心理学研究法 |

| 行为的生理基础 |

| 感觉与知觉 |

| 感觉系统‧知觉系统 |

| 意识 |

| 睡眠‧梦 |

| 学习 |

| 记忆 |

| 感官记忆‧短期记忆‧工作记忆‧长期记忆 |

| 语言与思考 |

| 认知科学‧语言‧思考 |

| 智力 |

| 智力理论‧人工智能 |

| 发展心理学 |

| 动机与情绪 |

| 情绪的种类 |

| 压力与健康 |

| 性格 |

| 常见的人格障碍类型 |

| 心理异常 |

| 心理异常的治疗 |

| 社会心理学 |

| 社会认知、基模、归因、态度‧自我 |

在前面的章节中,我们探讨过人的行为、感觉与知觉、意识、学习和记忆,本章将聚焦于另一综合性问题——智力(intelligence)。

我们将从坊间的普心教科书出发,综合性地阐明智力的核心概念与定义,并透过爬梳智力测验的发展史,分析学者如何建构对智力的认识、观念及分析方法。同时我们也将介绍不同的智力理论,分析各种不同面向的智力——像是天才与智能障碍,以及可能会影响人们智力的因素。

- 智力研究

本土研究的学术成果多选自大学学报或期刊,内容包括多重智力、影响智力的因素、智力之于学业和领导力的关联等面向。此外,本文将更深入地介绍情绪智商、探讨情绪智商与幽默感之间的关系,并统计不同科系大学生的情绪智商指数,希望借由近年台湾心理学界的崭新研究,延伸前一节核心概念未尽的讨论。在国际前沿研究的部分,主要援引国外期刊的研究,详细探讨智力与地域(亚洲或欧洲)、人种(黑人或白人)、心理性别(即性别角色)以及教育程度之间的关联。除此之外,文章也将在本节的最后,重新省思智力之于个人社经地位的意义,以及对整体社会经济的影响究竟为何。

主要关注智力在生活或社会心理学中的实际应用。本节将聚焦于智力测验,以各方的研究与统计结果深入挖掘智力在实际应用方面的成效,包含:智力测验的整体探讨、智力在职场与教育上的关系、优生学在政策上的应用,以及广泛探索在人类范围之外,动植物是否有智力应用的可能。借由整理、介绍上述这些议题并整合智力与日常生活,使智力研究能在学术研究之外开枝散叶,进一步拓展大众对自我、他者和这个世界的认识。

介绍与智力概念相关的书籍、影片和影视作品,比较智力在现实生活中的不同面向。

核心观念

[编辑]前几章节,多是探讨个人的心理现象,而本章则跳脱个人层次,从智力来探讨个体间行为与表现上的差异。

在深度探讨智力这个领域之前,回首过去学者们对智力的定义众说纷纭,甚至越来越分歧。原因之一是,心理学者常从不同的角度探讨智力:包括心理计量取向、认知神经取向以及社会实用取向。每种取向蕴含了不同的概念结构、研究方法与实证发现,不容易相互比较进而取得一致。

不同的定义能反映出不同理论的观点。有人认为智力乃智力测验的结果,而并非实体。亦有理论家认为智力是一般能力的组合,包含了经验学习、抽象思考及有效处理环境的能力。然而,介绍智力理论,必须从智力测验开始,因为智力测验被广泛实行后,智力理论才开始被陆续提出。

心理计量取向是从智力相关测验入手,探讨智力结构与智力成分间的关系。认知神经取向以及社会实用取向认为智力是某种认知表现,影响表现的因素除了认知能力之外,还须纳入某些人格特质,换言之其对智力的界定是不同于传统智力测验所测量的。随着脑神经科学的发展,有些心理学家强调认知活动与大脑之间的关系。虽然各家对于智力的观点不同,但“适应不同环境的能力”一直是智力的核心概念。

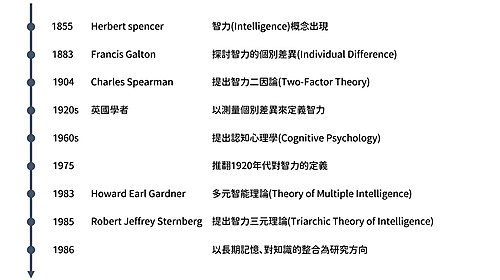

智力的历史

[编辑]- 1855 年,英国赫伯特.史宾赛(Herbert Spencer)提出智力(intelligence)的观念。

你好啊这啥 - 1883 年,英国法兰西斯.高尔顿(Francis Galton)探讨智力的个别差异(individual difference),讲述遗传基础造成的个别差异,以及人与人的不同。竞争也是其探讨内容,类似达尔文进化论(Darwinism):物种为生存竞争,人与人亦有竞争。

- 1904 年,查尔斯.斯皮尔曼(Charles Spearman) 提出“智力二因论(two-factor theory)”,认为智力包含一个 G 因素(普通因素,General Factor)以及多个 S 因素(特殊因素,Special Factor)。

- 1920 年代,英国人以测量个别差异来定义智力,但早期智力测验无法说明智商高究竟优势为何。

- 1960 年代,出现认知心理学(cognitive psychology),认为智力要对大脑分析结构,测量短期记忆、长期记忆,及知识的整合能力。

- 1975 年代,1920 年代对智力的定义被推翻。

- 1983 年,哈佛大学心理学家霍华德.加德纳(Howard Earl Gardner)提出了“多元智能理论(theory of multiple intelligences)”,认为过去的智力理论无法正确显示出一个人的智力,并表示人类的智能至少可以分成以下八个范畴,分别是逻辑、语言文字、空间、音乐、肢体运作、内省、自然探索。

- 1985 年,罗伯特.杰弗里.史坦伯格(Robert Jeffrey Sternberg)提出“智力三元理论 (triarchic theory of intelligence)”,认为智力包括:组合分析能力、经验与创新能力及过去较少提及的情境与实用能力[1]。罗伯特亦提供了当代智力的定义:朝向有目的的适应、选择和塑造日常生活环境的心智活动(mental activity directed toward purposive adaptation to, selection and shaping of, real-world environments relevant to one's life)。

- 1986 年,智力研究以长期记忆、对知识的整合为主。

- 1995 年,丹尼尔·高尔曼(Daniel Goleman)的情绪智能,探讨人们对自我与他人、觉察与管理两个组合,4*4种之能力。

智力的面向

[编辑]智力有两个面向:

- 功能主义学(Functionalism):智力是从经验中学习的能力,可借由“教育”增加能力

- 达尔文进化论(Darwinism):强调智力和个体适应环境的历程,不像结构论一样只探讨心智的结构

功能主义

功能主义的特色在于强调对社会风俗(制度)的观察,认为各项风俗反映了一种文化上的特定功能,彼此发挥作用,构成社会的整体运转。有别于进化论者对历史探究的兴趣,功能主义者将焦点放在当代社会的归纳分析,拒绝对古代制度进行演绎方式的臆测。

- 广义的功能主义:

包括西欧的功能主义和美国具有功能主义倾向的心理学。西欧的功能主义主张心理学必须研究心理活动及心理机能,反对冯特(Wilhelm Wundt)等人的要素分析心理学,以布伦塔诺(F. Brentano)、司坦普(C. Stumpf)等人为代表。而后来的美国功能主义具有下列的共通点:反对结构论将意识分析为要素;注意心智的作用,重视心理学的应用;如阿尔波特(G.W. Allport)、霍尔(G.S. Hall)等,代表心理学中的生物学倾向,但又不限于生理学。他们同时要求扩大心理学的研究领域,认为心理学的领域不应只限于成人心理的研究,而应包括儿童心理学、动物心理学、变态心理学等。1900 年时,美国功能主义心理学已经取代了欧洲的内省心理学,而以行为描述、问卷、心理测验、生理实验等方法,代替了内省法,扩大了心理学的研究方法与课题。

- 狭义的功能主义:

出现于美国,主要是指十九世纪末二十世纪初反对结构论,而以芝加哥大学(Chicago University)为根据的心理学说。它受达尔文与实用主义的影响,主张心理学研究的对象具有适应性的心智活动,强调意识活动在人类有机体需要与环境之间有重要的中介作用。它反对将意识分析为感觉、情感等元素,强调意识是一个连续的整体。如杜威、安杰尔、卡尔(Harvey A. Carr)等人之见解。由于功能主义者认为心理学说应同时采用内省法与客观观察法,并主张实验法才是最理想的方法,影响所及,使得心理学者对于心理的研究逐渐从主观方面(心理、意识)扩大至对心理客观方面(外显行为)的研究,为后来的行为主义(Behaviorism)奠定基础。在功能主义的影响下,个别差异心理学、各种心理测验、学习心理学、知觉心理学等也都有长足的发展。

智力的定义

[编辑]- 概念性定义 (conceptual definition):通常是用文学或字典的字眼来下定义,因此是抽象的。随思考观点不同分为三派解释:

理性哲学 个体表现在想像、判断、推理等多方面的能力 教育学 一种学习能力 生物学 个人有目的的行动、合理思考和有效适应环境的综合能力

- 操作型定义(operational definition):进行智力测验后,以该测验分数作智力商数大小,借此衡量受测者的智力高低。

- 后设认知(Metacognition):指的是个体对自己的认知过程的认知,这对于评估和发展智力至关重要。

- 文化人假设:智力受文化影响。这使得智力的研究更具有多元性和跨文化性,其大致可以分为几个面向:

文化心理学的基本概念:文化心理学指出,智力和其他心理特征是文化所塑造的,这一点在文化人假设中得到了充分体现(Shweder, 1990)。

智力测试的文化偏见:研究表明,许多标准智力测试在设计上存在文化偏见,这会导致非西方背景的人群在测试中表现不佳(Helms, 1992)。

文化对智力发展的影响:文化环境对认知发展有深远影响,一些文化强调记忆和逻辑推理,另一些则强调社交技能和情感智力(Greenfield, 1997)。

智力和社会文化背景的互动:研究强调智力和文化之间的互动关系,双向影响(Cole, 1996)。

除了理性哲学、教育学和生物学所提出的观点外,智力还包括了认知、情感和社交等方面的能力。

智力的性质和比较

[编辑]智力 VS 能力 VS 智能

[编辑]| 智力(Intelligence) | 通常指多种认知能力上的整体表现,如推理、理解、计划、解决问题、抽象思维、学习等。 |

| 能力(Ability) | 在特定领域或特定任务上的表现水平,更具体和局部化,如学习能力、组织能力等。 |

| 智能(Mental Ability) | 强调智力在真实世界中的应用,包括解决问题、适应环境和学习新知识等方面。 |

智力(Intelligence)

指生物一般性的精神能力,也可解释为适应新环境的能力。 此能力包括推理、理解、计划、解决问题、抽象思维、表达意念、语言和学习的能力等。 尽管智力的定义与重要性存在争论,但研究者们还是能在不少相关的问题上持有共识。智力测验被经常用作确定人的智力。一些研究者已经开始对累积智能进行研究,这种智力来自于人们的协作。如计算机科学促进了对人工智能领域的研究,旨在寻求如何使计算机以更加智能化的方式运算。

能力(Ability)

能力是在实践活动中直接影响活动效率,使活动顺利完成的心理特性的综合体,亦即完成活动任务的心理可能性或必要条件。例如:学习能力、绘画能力、数学能力、组织能力、交往能力等等。能力与活动是多对多的关系,能力并非固定不变的,而是可以通过学习和培养进行发展和提高的。因此,了解能力的发展过程以及影响能力发展的因素是非常重要的。这可能包括个人努力、学习环境、教育资源、社会支持等方面的因素。由于人具备某些能力就能顺利地完成某种活动,因此人们总是以从事的效率来考察和了解一个人的能力,并且以活动效率的高低来区分能力的强弱或差异。然而,能力的评估应该是综合和多方面的,不能仅仅基于单一的测试或评估工具。因此,发展和应用多元化的评估方法和工具是非常重要的。

智能(Intelligence)

又称为心智能力(Mental ability),它可以被视为能力的一种,一般心智能力容易被拿来和生理能力比较,生理能力是指个体调节供需以供维持生命的能力,心智能力则是人类认识和改造世界的才智和本领。

智能的“智”为人对事物的认识能力,或说智力,是认知活动的范畴;而“能”为人的行动能力,是实际活动的范畴,亦即人们富有成效地进行改造世界的实践活动能力。人类的认知活动总是在一定的实践活动中进行,一旦脱离活动,认知本身可能就不存在。 正因为认知活动和实践活动是统一的,所以智力和能力实际上也是密切联系,息息相关。

而在计算机科学领域,智慧则指的是电脑系统模拟人类智慧的能力,通常透过机器学习、人工智能等技术来实现。

Howard Gardner 将智力分成八种智能:(详见多元智能理论)

| 语言智能 | 阅读书籍、写报告、沟通。 |

| 逻辑、数理智能 | 解数学问题、逻辑推理、数学证明。 |

| 空间智能 | 阅读地图、收纳物品。 |

| 音乐智能 | 编曲、欣赏乐曲的结构。 |

| 运动智能 | 跳舞、打球、田径。 |

| 人际智能 (知人) | 了解他人的行为、情绪和动机。 |

| 自我了解智能 (知己) | 了解自己能力、志向、兴趣。 |

| 自然智能 (知天) | 了解自然世界的运作模式。 |

由此可知,智能就是一种对于认知和行动的结合。

智力测验

[编辑]智力测试也称为智力或认知评估或智商测试,是性向测验中的一般性向测验,测量总体的心智能力。测试可能是个人智力测验、团体智力测验、特殊人口专用的智力测验(幼儿、智力落后者、言语障碍者)与学习能力测验等。

智力测试可以衡量一个人的想法和抽象思维,并了解受试者如何使用逻辑推理来解决不同问题、又如何从反馈和经验中学习以及使用不同方式(例如视觉或听觉)处理信息的能力,而智商是评估过程的结果。

智力测验的发展史与重要人物

| 人物 | 贡献 |

|---|---|

| 法兰西斯·高尔顿(Francis Galton) | 法兰西斯·高尔顿是最早以量化方式测量人类智力的学者,强调遗传影响智力的心理学家,其对于智力与遗传的观点受表兄达尔文的进化论影响极深。1869年,高尔顿发表著作《遗传的天才》,提出数个关于遗传与智力之间关联性的论点。其认为智力是优越的感觉与知觉技能,个人知觉构造越是敏感而正确,其智力越高。同时,人的智商高低决定于遗传因素,是可以自上一代传至下一代的。而在1883年所出版的著作《人类才能及其发展的研究》中,确立了以量化模式测量人类智力的方法,同时也奠定了优生学的基础。他提出的许多概念及研究方法,与设计出用以进行心理测量的仪器和测验方法都影响了后续学者的研究,例如:以客观量化的方式进行智力评估,或从讯息处理的观点来了解智力,都是近来研究的方向。 |

| 阿尔弗雷德·比奈(Alfred Binet) | 从十九世纪末开始,研究者便假设认知能力,如语文推理、工作记忆和视觉空间技能,能反映出能力背后的一般智能或普通因素(General Factor)。第一个近似现代检测手法的智力测验,是法国心理学家阿尔弗雷德.比奈(Alfred Binet)于19世纪末期,基于教育目的所设计出来的。有别于高尔顿的观点,比奈等人认为智力包含不同能力,但与学业表现为不同心理建构,因此无法以学业作为评比项目。智力测验应含推理及问题解决等一般能力,而非知觉与动作的技能,并提出心智年龄的概念,聪明儿童的心智年龄(mental age,MA)高于生理年龄(chronological age,CA)。当时比奈受法国教育部之请提供帮助智能不足的小学生学习的方法,他认为若欲协助智能不足的学生,必须先判断有哪些人是真的智能不足。学者比奈探讨人类头颅大小、手相、字迹与智力的关系,认为智力包含语文理解、注意力、记忆、解决问题及判断能力。他提出心智年龄的概念,意即聪慧儿童的表现会有超龄的表现,近似较年长的儿童;迟钝儿童的表现则会近似较年幼的儿童。例如:当 6 岁的儿童表现出 9 岁小孩的能力时,他的心智年龄就是 9 岁。 |

| 弗朗兹.约瑟夫.加尔(Franz Joseph Gall) | 加尔注意到人类的头型常和某些智能特色有关,例如眼睛凸出者记忆力通常很好。在他成为医师之后,继续研究这个理论,发展出颅相学。

颅相学,或称骨相学(phrenology),是一种假设人类的智力、性格特质与行为倾向可以通过分析头骨的形状和大小来预测的理论。 加尔认为大脑是心理活动的器官,而大脑的不同区域掌管着不同的心理功能。他推测,由于大脑的这些功能区域会影响头骨的形状,因此可以通过观察头骨来判断一个人的心理特质。颅相学者试图将头骨的不同凸起与特定的性格特质或智力能力相关联。 然而,颅相学并未得到科学界的广泛认可,且其方法和理论基础缺乏实证支持。现代科学研究显示,大脑的结构与功能远比颅相学所宣称的要复杂,且大脑与头骨之间的相互作用并不如颅相学所述那般直接或明显。因此,颅相学在科学上被视为一种伪科学,并未被现代心理学和神经科学所接受。 |

智力三元理论(triarchic theory of intelligence)

[编辑]- 罗伯特.杰弗里.史坦伯格(Robert Jeffrey Sternberg)提出智力三元理论 (Triarchic theory of intelligence)”,此智力理论是对于心理计量取向的学者如阿尔弗雷德·比奈、查尔斯·斯皮尔曼等人透过智力测验与因素分析等统计方法来理解智力的批判,史坦伯格希望以认知取向的方法来理解智力,他的理论是采用讯息处理理论的观点来研究智力的。认为智力包括三个部分——成分、经验和情境。三种智力的成分之间是互相重叠的结构。

| 智力三元理论 | 叙述 | 举例 |

|---|---|---|

| 成分性智力(componential intelligence) | 说明个体智力与其内在活动的关系,为思维和问题解决等所依赖的心理过程,主要处理个体内部的心理问题,是个体对客观事物或符号的内部表征进行操作的基本信息加工过程。 | 学生在解决数学问题时,必须运用他的思考能力、计划能力和判断能力,以找出问题的解决方案。 |

| 经验智力(experiential intelligence) | 说明个体智力与经验的关系,指人们在两种极端情况下处理问题的能力:“新异”或“常规”。从经验中得到启发与领悟,从而形成个人的创造性能力。 | 篮球比赛中,一名球员可能会根据对手的防守策略和场上的局势,来做出即时的判断和反应,以选择最佳的进攻方式或传球目标。这种经验智力不仅来自于运动员的个人经验,还包括他所学的战术和策略,以及对比赛规则和对手特点的了解。 |

| 情境智力(contextual intelligence) | 说明个体智力与外在环境的关系,反映于对日常事物的处理。亦即因应环境需要而随机应变的能力。情境因应智力高的人,在生活适应时既能改变自己适合环境要求,也能改变环境条件从而达到自己追求的目的。 | 公司的CEO在面对突如其来的市场变化或竞争压力时,需要迅速做出决策和采取行动,以应对变化和挑战。在这种情况下,他需要具备适应环境的能力,以及改变环境的能力和选择环境的能力。这可能涉及重新制定业务策略,调整产品组合,或者寻找新的合作伙伴和市场机会。 |

双因论(史比尔曼,Charles Spearman)

[编辑]英国著名的统计学者史比尔曼(Charles Spearman)于1920年代末期利用统计学方法推断人类的智慧包含二个因素: 普通因素(generalfactor,简称g-factor或g),这是心智能力所共同具有的要素; 特殊因素(specific factor,简称s-factor或s),这是因人而异的心智能力,通常因个体不同的潜能或学习而有特殊的能力表现。 史比尔曼认为智力测验必须包含g 与s 两个因素。史比尔曼也认为g 是心智能力的控制力量。

群因论(塞斯通,L. L. Thurstone)

[编辑]塞斯通(L. L. Thurstone)不满意史比尔曼的双因素智力结构论,因而不采用相关法探讨智力结构,改采因素分析的方法分析智力的成分,结果发现智力包含着一些独立的基本心智能力(primary mental ability),计有: 数字能力; 推理; 语文流畅; 空间视觉; 知觉能力; 记忆;以及语文理解等七种组群因素,塞斯通认为史比尔曼的g因素与此七个基本心智能力关系不大,而由基本心智能力所发展的次级基本心智能力才是心智的控制力量。

多元论(桑代克与葛登纳,E. L.Thorndike&Gardner)

[编辑]多元论者认为智力是许多能力的组合,1920年代桑代克(E. L.Thorndike)即认为智力包含: 社会智力(social intelligence); 抽象智力(abstract intelligence); 机械或实作能力等三者。 桑代克进而认为智力测验应包括四类: 语句完成; 数学推理; 字汇;遵从指示等。 桑代克被认为是最早的多元论者。 近年来另一位著名的心理学家葛登纳(Gardner, 1985)认为智力是各种不同能力的结合,各种不同能力彼此独立,葛登纳将智力分成九大类: 语文; 数学; 空间; 音乐; 身体运动肤觉; 人际; 个人内省智能; 自然智能; 存在智能等。 葛登纳智力结构元素的后六类在传统智力理论中并不被认为是智力的范畴,但葛登纳认为此六者应给予肯定。

结构论(基尔福,Guildford)

[编辑]基尔福(Guildford)从1950年代起就不断探讨人类智能的因子结构,早期他认为智力共分内容、运思与成果等三个层面,此三个层面又各自包含了不同因子。 在内容层面包括图形、符号、语意与行为等四个小类型; 在运作层面包括了评价、聚敛性思考、扩散性思考、记忆与认知等五个小类型; 在成果层面包括了单位、类别、关系、系统、变换与推测等六个小类型。 因此,人类的智力结构乃形成以内容、运作与结果三向度所建构而成的立方体,此立方体再由上述各个小类型分成4*5*6=120的小方块。基尔福即以此架构设计了各种智力测验验证人类可能的智力结构因子。

阶层论

[编辑]智力阶层论者认为人类智力是具阶层或层次的,在上层的智慧对下层的智慧具有指导的能力,智力的最高阶层是普通智慧。

以下列举几个心理计量取向的智力阶层论点的代表人物(可参考超普通心理学/智力/智力的性质和比较/智力理论):

约翰.卡罗尔(John Carroll)

[编辑]约翰.卡罗尔(John Carroll)承袭杭恩与瑞蒙·卡特尔(Horn&Cattell)的理论模式,提出智力三阶层理论(three-statum theory of cognitive ability),又名CHC模式(Cattell-Horn-Carroll model),最上层为一般智力(general intelligence);第二层为八项能力(broad ability);最底层为六十九项特殊能力(narrow ability),如演绎推理、归纳推理、数量推理等。

约翰.麦格鲁(John McGrew)

[编辑]2000年时,心理学家约翰.麦格鲁(John McGrew)再次整合前人观点、修正CHC理论,为新近智力测量主要依据:上层g,中层含流体推理(Gf,指解决新奇问题能力,如归纳、演绎、逻辑推理)、知识理解(Gc,指获取、使用语言和文化讯息的广度与深度的能力)、短期记忆(Gsm,指取得、保存短期讯息的能力)、视觉空间处理能力(Gv,指产生、储存、提取、转换影像或感觉至心像的能力)、听觉处理能力(Ga,指对声音的反应能力)、长期记忆(Glr,指储存新讯息并通过联结而稳固讯息记忆的能力)、认知处理速度(Gs,指认知作业的顺畅、自动化程度)、读写能力(Grw,指阅读或书写时陈述和取得知识的能力)、数理知识(Gq,指数字运算的掌握力),底层为s。

佛诺(Vernon)

[编辑]佛诺认为人类智力以普通智力的层次最高,在普通智力之下共有主群 因素、小群因素与特殊因素三组不同的智力结构,主群因素包括“语文—教育”及 “空间—机械”两类;小群因素共有创造力、语文流畅、数字、空间、心理动作与机 械等六类,各小群因素中又包含了甚多的特殊智慧能力。

加斯塔佛生(Gustafsson)

[编辑]加斯塔佛生另外亦以阶层表示智力的结构,他扩展了杭恩与瑞蒙·卡特尔(Horn&Cattell)的流体与晶体智力概念(theory of fluid and crystallized intelligence,gf-gc),加入了一般视觉组织能力一项作为智力结构阶层的一部分,晶体、流体与一般视觉组织能力是智力阶层结构中的第二阶层,三者往上形成普通智力, 这是一切智力的总合,也是智力的最高阶层。此下又有第三阶层的智力,计有语 文理解、语文成就、数学成就、思考速度、图形认知、归纳、记忆广度、视觉、空间 取向、思考变通等九项智力因子。第一至三项智力属于晶体智力,第四至 六项智力属于流体智力,第七至九项智力属于一般视觉组织能力。

智商(Intelligence quotient,简称IQ)

智商由德国心理学家史登( William Stern)于1912年首先提出,其简称即为我们熟知的IQ。而史比量表(Stanford–Binet Intelligence Scales)首度采用智商表示智力分数,而其计算方法如下:

- IQ=(心智年龄÷实足年龄)×100%

近代论点

由于智力的定义依各派理论而有不同,因此智力的测量方式亦有不同,智力测验的内容也有差别。上述提到,比奈与西蒙所创的比西量表是以心理年龄与实足年龄的换算方式,以智力商数表示智力;而魏氏智力量表亦以离差智商代表智力。惟这些用来测量“智力”的测验,因为智力意义的分歧,易被误解为测量先天的能力。所以近些年来,有愈来愈少使用“智力测验”这个名称的趋势。通常以“心理能力测验”、“学术性向测验”、或 “普通能力测验”等名称取代。

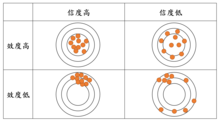

信度、效度与标准化

[编辑]

一份好的测验,应同时具备足够的信度(Reliability)、效度(Validity)与标准化(Standardization):

信度是指测量工具如问卷与测验所衡量出来的测验结果在时间上及内容上的稳定性及一致性,如果测验或衡鉴方法具良好信度,就会产生可复制、一致的结果。

信度 说明 再测信度(test–retest reliability) 用同一个测验但不同时间点测试同一群受试者,若彼此的相关或稳定性差,则代表没有再测信度。 内部一致性信度(internal consistency reliability) 同一个测验中不同子项目是否一致。测验内部一致性的方法可使用折半信度,折半信度又可称为内部一致性系数(coefficient of internal consistency),即将测验分成奇数题及偶数题,再从中求得其相关系数的方法。 复本信度(inter-method reliability) 用不同但相似的工具来量度同一个项目。例如:在研究发展心理学时会偏好纵贯性的研究,但重复测验可能会有练习效应,因此希望有不同版本的测验,且不同版本的测验需有可比较性。 评分者间信度(inter-rater reliability) 由于个人因素的影响(如情绪、既有观念),有些测验不能以客观的方法进行鉴定,分数通常受评分者的主观感受而受到影响,因此要由 2 人或以上各自根据标准评分,再求大家分数是否大致相同。例如:作文评分。

指使用的测量工具能否正确且如实衡量出研究者所欲了解的特质。信度是效度的必要但非充要条件,一份测验若无信度,其效度必然堪虑;但一份测验结果可能具有信度,却不是有效的测验。

| 效度 | 说明 |

|---|---|

| 表面效度(Face validity) | 指受测者与测验结果的使用者及一般社会大众对于该测验的试题和形式等所做的主观判断,判断此一测验能否达成其所宣称的目的。若测验没有表面效度,会导致回收到的问卷品质不好。 |

| 建构效度(Construct validity) | 效度研究之宗,指某工具是否真的量度所测之物,如用作文来考人的数学运算能力。文化公平性亦会影响建构校度。 |

| 内容效度、逻辑效度 (Content validity、Logical validity) |

分析测验内容的代表性和取样的适切性。例如:若普心考试的题目不够全面性,只包含几个章节,没有完全的代表性,则是缺乏内容效度。 |

| 效标关联效度 (Criterion validity、concrete validity) |

与其他量度工具的关系,即测验和外在效标的相关(一个测验方法多大程度的与某件事的结果相关)。效标效度常被分为同时效度和预测效度。

|

| 内部效度(Internal validity) | 会否影响变量间的关系,例如学校一开始精英班或普通班,再用新的教学法“随机分配”在精英班,测试学生的成绩变化。 |

| 外部效度(External validity) | 能否将一个实验的结果套在其他地方上,例如某间富人的小学能否代表整个国家的小学情况。

|

| 区辨效度(Discriminant validity) | 量度工具能否有效分出不同的情况,如有病与健康。 |

至于信度与效度之间的关联,则是信度是效度的必要条件,但并非充分条件。亦即无信度即无效度,但即使有信度却未必会直接等于有效度。

举例而言,以头围测量结果作为智力测验的结果,就是有信度却无效度的方式。因为头围测量结果能够精准测量,且每次测量同一物的结果都会相同,因此具有信度。但两个结果之间并不具有相关性,即概念定义及操作化定义间并不契合,因此不具效度。

是指心理测验过程必须有统一的标准,这样子不同受试者之间的测试结果才会具有可比性,真实反映被测者的能力或特质。流程不标准的测验结果不能被采用,因为测验设计中对于结果的分析与诠释皆是基于标准化。

标准化项目 说明 流程与环境 为使同一测验在不同的时间和地点皆适用,应控制测验环境不影响测验结果,测验流程依照标准执行,并提供受试者明确的流程指导。 题目与评分 应使用相同,或是标准化的题库中的题目进行测验,并建立统一的评分标准。 统计标准 通过对大量样本进行测试,建立测验的常模(norms),这样可以将个别受试者的表现与一个广泛的参考群体进行比较,进而对该受试者进行分析。

各式智力量表

[编辑]比率智商(Ratio IQ)

[编辑]早期智力测验的目的,是筛选出发展或学习迟缓的儿童,并对其施以不同的教育方式。原先以比西量表(Binet-Simon Scale)测量,后经改良修订,多用史比量表(Stanford-Binet Scale)。由于儿童的心智发展较成人迅速许多,一岁的差距便可造成明显的发展程度不同,且量表内容依赖语言,因此比率智商的计算方法适用于 3 到 13 岁的孩童,而不适合测量成人智商。

- 比西智力量表:史上第一个为学术社群所认可的正式智力测验

- 第一个近似现代检测手法的智力测验,是法国心理学家阿尔弗雷德.比奈所设计出来的。有别于高尔顿的观点,比奈等人认为智力包含不同能力,与学业表现为不同心理建构,因此无法以学业作为评比项目。他认为智力测验应含推理及问题解决等一般能力,而非知觉与动作的技能。

- 心智年龄(mental age)的概念是比奈测量方法区分受试者智力的关键,将心智年龄和生理年龄互相比较。比奈等人假设智力会随年龄增长而不断发展,因此他们请不同年龄层的正常儿童作预先设计的 30 题测验题目,统计出哪些题目为某一年龄层,以此数据库做为测验基准。若受试者能答对五岁年龄层的题目,却答错大部分六岁年龄层的题目,进而推论受试者的心智年龄便为五岁。若某儿童的心智年龄与其实际年龄相同,则为一般程度的智力;若他的心智年龄低于实际年龄,则为智能不足,反之则为智能优异。

测验内容 测验目标 举例 语文推理 检测知觉、口语话、口述、观察、语文概念等能力 词汇、理解、谬误、语文 数量推理 检测数量、逻辑、数字关系组合等能力 数量、数列、等式 抽象/视觉推理 检测视觉空间协调、空间概念、图形再认等能力 图形分析、仿造仿会、填图、折纸剪纸 短期记忆 检测专注力、听觉和视觉的刺激和理解、短期记忆等能力 珠子、语句、数字、物品记忆

- 缺点

- 样本不足:当初建立量表时,仅根据约五十名儿童的测量结果,量表缺少标准单位与支持测验效果的证据。

- 助长歧视与不平等:会被有缺陷的意识形态利用。例如:

- 一战时,美国使用智力测验将招募的新兵分类,同时错误的与优生学结合,产生了错误的人种智力阶层,甚至影响政策。

- 1924 年,维吉尼亚州制定了一项政策,允许对智商分数低的人进行强制绝育——美国最高法庭还支持这项决策。

- 在纳粹德国,政府授权谋杀智商低的孩童。

- 史比量表(Stanford–Binet Intelligence Scales):比西量表的修订版

- 路易斯.特曼(Lewis Terman)发表了比西测验的史丹佛修订版,以智商作为智力比较的衡量基准,以适用于美国学童。特曼将测验施测程序标准化,对数千位年龄不同的儿童施测,建立年龄常模。特曼保留比奈的心智年龄概念,里头的每个题目根据大多数答对儿童的年龄被分为不同年龄组,并将儿童答对每一年龄组的题目相加,而得到心智年龄。不过,因为心智年龄在比较不同年龄层儿童的智力程度时能提供的讯息较少,因此史比量表采用德国心理学家威廉.斯特恩(Louis William Stern)提出的比率智商概念计量,亦采斯特恩所提之简便智力指标,即智商,得公式为

智商 IQ心智年龄 MA实际年龄 CA

- 此指标由史比智力测验首次引入,尔后的智力测验虽亦保留智商概念,然已不再使用上述方程式。因为愈年老,实足年龄会规律地增加,但心智年龄增长至成人会趋缓,会造成智商下降的错误结果。

- 1960 年又再次修订史比量表,以标准年龄分数来取代智商分数。由于比率智商在计算成人的智力时有不合理之处,因此改采用离差智商(deviation IQ)。离差智商将测验分数转换成标准分数,与常态分配的各年龄层智力比较,由此得到某人智力在同年龄层的相对位置,此为现代智力测验主要采用的评量方式。目前的史比量表为第五版,于 2003 年提出,根据 CHC 理论(Cattell–Horn–Carroll theory),适用年龄从 2 至 85 岁,不同年龄所使用的题目也不同。内容包含流体推理、知识、数量推理、视觉空间处理以及工作记忆等。第五版设计了语文与非语文排程测验以找出受测者在语文与非语文各分测验的起始题。第一版的测验以语文内容为主,逐渐加入非语文内容。到了第五版,语文与非语文达到平衡。一共测量流体推理,知识,数量推理,视觉空间推理以及工作记忆等五个因素。每一因素皆有语文与非语文分测验,故共有 10 个分测验,总共需要约一小时完成测验,测验结果可以得到语文智商以及非量表智商,以下详细解释五个类别的解释以及可能题目样态[3][4]:

史比量表虽然曾被广泛应用,但实际上存在某些争议和批评:

1. 忽视了某些方面的智力表现:如上述提及,史比测验内容包含流体推理、知识、数量推理、视觉空间处理以及工作记忆等内容,但仍忽略了某些面向上的智力表现(如创造力、运动智力等)。

2. 极端情况问题: 对于智商极高或极低的个体,史比量表的测量可能不够精确。特别是对于智力超常者,测试题目可能不足以完全展现他们的能力,而智力较低者,则可能无法呈现其潜在的认知和适应能力。

流体推理(Fluid Reasoning)

- 详细描述: 流体推理测试评估个体在面对新问题时的解决能力和推理能力。例如,测试者可能会被要求解决一系列的图形推理问题,这些问题需要他们找出图形中的规律并选择下一个合适的图形。

- 实际例子:测试者看到一系列逐渐变化的形状(如圆形变成正方形),他们需要推断出下一个形状应该是什么。

定量推理(Quantitative Reasoning)

- 详细描述:定量推理测试主要评估个体在数学推理和解决数学问题方面的能力。例如,测试者可能会被要求解答一些数学算式或解决涉及数学推理的故事问题。

- 实际例子:测试者可能需要解答一个故事问题,例如:“如果商店里有10个苹果,每天卖掉2个,那么5天后还剩多少苹果?”

视觉-空间处理(Visual-Spatial Processing)

- 详细描述:视觉-空间处理测试评估个体理解和处理视觉信息的能力。例如,测试者可能需要完成拼图或辨识物体的位置和方向。

- 实际例子:测试者可能会被要求重现一个复杂的图案,或指出一个旋转过的形状与原始形状是否相同。

工作记忆(Working Memory)

- 详细描述:工作记忆测试评估个体短期记忆和处理信息的能力。例如,测试者可能会被要求记住并重复一串数字或字母。

- 实际例子:测试者听到一串数字,例如“7, 4, 2, 9”,然后需要立即重复这些数字,或者以相反顺序重复。

知识(Knowledge)

- 详细描述:知识测试评估个体的学习和应用知识的能力。例如,测试者可能会被要求回答一些常识问题或解释词汇的意义。

- 实际例子:测试者可能会被问到:“水的沸点是多少?”或者“请解释‘温度’这个词的意思。”

1986 年版史比智力量表 6 到 8 岁题目的范例

- 语文推理

测验项目 测验主题及目标 例题演示 词汇 界定单词 什么是“美元”和“信封” 理解 回答问题 “人们到何处去买食物?”和“为何人们要梳头发?” 谬误 找出图片当中“好笑”的部分 女孩在湖上骑脚踏车或者光头的男人在梳头 语文关系 说出一系列项目当中,前三项的相同处以及它们与第四项的相异处 肩、领带、园中、圆领运动衫

- 数量推理

测验项目 测验主题及目标 例题演示 数量 进行简单的数学运算 4+6=10 数列 找出序列的下两个数字 完成数列 20,16,12,?,? 等式 用下列符号组成等式 235+=(其中一个答案是 2+3=5)

- 抽象/视觉推理

测验项目 测验主题及目标 图形分析 以立方块复制简单的设计 仿造仿绘 复制主试者所展示的几何图形

测验项目 测验主题及目标 珠子记忆 展示不同形状的珠子堆在棍子上的图片,根据记忆重新将珠子排列在棍子上 语句记忆 跟着主试者重复句子 数字记忆 跟着主试者重复一系列数字,包括顺向与逆向 物品记忆 展示个别物体的图画,每次展示一张图画,并从另一张包含额外物体的图画中找出物体出现的正确顺序

离差智商(Deviation IQ)

[编辑]相较于比率智商,现代的智力测验可扩展性较高,能用来预测成人的职场能力。离差智商的计算概念是将受测者的分数与该年龄的平均分数比较,而最后呈现正态分布。计算方式则是将得到原始分数转换为平均智商 ,标准差 的资料。它是运用统计学的概念,来推估受试者的智力在同龄人中所处在的位置,它假定所有同龄人的智力是常态分布。

测验分数该年龄的平均测验分数该年龄的测验分数标准差

- 魏氏成人智力量表(Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS):首创测量成人智力的量表

- 魏氏成人智力量表(Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS):首创测量成人智力的量表。魏氏智力量表是根据大卫·魏克斯勒(David Wechsler)对智力的定义所设立,其定义为:“一个人做出适当反应、理性思考、与环境共处的全面能力”。他认为智力由若干特定元素组成,这些元素可以被分别定义、分离并测量,然而在智力的发展和组成过程中,这些因素会相互影响。

魏克斯勒实施这项测验是因为他认为史比智力量表过于依赖语言能力,并不适用于成人。魏氏智力量表与当时代的智力测量权威比西量表有很大的不同,当1937年经过大量改革的比西量表出版时,魏克斯勒提出了诸多批评:

1.在量表施测时,有很多非智力的因素未被考虑进去,例如受试者自身没有自信、害怕失败、施测时的态度等。 单一的智力测验分数无法反映智力的多元面向。

2.比西量表中的题目皆为儿童所设计,无法反映成人受试者的智力。

3.比西量表中答题时间有限制,对于较年长的成人来说较不合适。

4.“心理年龄”的概念无法应用于成人。

比西量表没有考虑到随着年龄增长,智力可能会衰退,这对于评估成年人的智力是不完整的。

- 魏氏儿童智力量表第五版(WISC-V)(6 岁至 16 岁 11 月)包含十六个分测验,其中十个为核心分测验。

分测验名称 实施方式 目的 类同测验(Similarities, SI) 由主试者口述两个词后,让受试者说出两个词所指东西之属性或概念有何相同之处。 本测验主要在测量语文推理和概念形成;它也涉及听觉理解力、记忆力、区辨必要和非必要属性的能力,和口语表达能力。 词汇测验(Vocabulary, VC) 有两类试题;施测图画题时,受试者要说出刺激卡片册上所呈现的图画名称;施测语文题时,受试者要说出主试者口述之词汇意义 测量受试者的词汇知识和口语概念的形成;它也测量受试者知识的储藏、学习能力、长期记忆,和语言发展程度。另外,受试者可能使用到其他能力,包括听知觉和理解力、口语概念化、抽象思考,和口语表达能力 理解测验(Comprehension, CO) 请受试者根据他对一般规范及社会情境的了解来回答一些问题 测量语文推理和概念形成、语文理解和表达、评价和使用过去经验之能力,以及论证实务资讯的能力。它也涉及行为常规标准的知识、社会判断和成熟,以及一般常识 常识测验(Information, IN) 请受试者逐题回答一些广泛的常识题目 测量受试者获得、保留,和提取一般知识的能力。它也涉及晶体性智力、长期记忆,以及保留和提取从学校和周遭环境所学得知识的能力。其他可能使用的技巧还包括听知觉和理解,以及口语表达能力 图形设计(Block Design, BD) 请受试者一边看示范图样或是刺激卡片册上的设计图,一边使用有红白色的方块,在规定时限内照样拼成指定的设计图 测量分析和综合抽象视觉刺激的能力。也涉及非语文概念形成、视知觉和组织、同步处力、视-动协调、学习,以及分离视觉刺激图形和背景的能力 图画概念测验(Picture Concepts, PCn) 请受试者从主试者所呈现的 2 列或 3 列图画中,各列选出 1 个具有共同特性的图画 测量受试者的抽象、类别的推理能力 矩阵推理测验(Matrix Reasoning, MR) 请受试者注意看一个不完整的矩阵图,然后从五个答案选项中,选出一个能填补该矩阵图所缺少部分的图形。题目共有四种类型— 连续和分离的花样填补、归类、类归和系列推理 测量受试者处理视觉讯息和抽象推理技巧;它也涉及流体性智力的测量;此外,本项测验相对地较具文化公平和不受语言限制的特性 图画补充测验(Picture Completion, PCm) 请受试者看一张图片,并在规定的时限内,指出或说出图片中所缺少的一个重要部分 测量受试者使知觉和组织、专注力以及物体必要部分的视觉辨认 记忆广度测验(Digit Span, DS) 分两类试题;施测顺序背诵题时,受试者要照着主试者所念数字依序覆诵;施测逆序背诵题时,受试者则要逆序覆诵主试者所念数系 主要测量听觉的短期记忆、排序技能、注意力,以及专注力。顺序背诵工作涉及机械性学习和记忆、注意力、编码,以及听觉处理;逆序背诵则涉及工作记忆、讯息转换、心智操作,以及视空间想像力。从顺序背诵变换到逆序背诵,则需要认知适应性和心智灵活度 数-字序列测验(Letter-Number Sequencing, LN) 主试者念一组含有数字和动物名称的序列,让受试者听完并重组后,先背诵由小到大的数字,然后依序背诵十二生肖的动物名称 测量排序、心智操作、注意力、听觉的短期记忆、视空间想像力,以及处理速度等能力 算术测验(Arithmetic, AR) 请受试者在规定的时限内,运用心算解答一系列由主试者口述的算术题 测量受试者心智操作、专注力、注意力、短期和长期记忆、数量推理能力,以及心智灵活度。它也涉及排序、流体推理,以及逻辑推理能力 符号替代测验(Coding, CD) 请受试者仿绘简单几何图形或数字的配对符号。亦即在规定时限内,寻找与范例符合的配对,在对应的图形或方格内画上正确的符号 除处理速度外,也测量短期记忆、学习能力、视知觉、视-动协调、视觉扫描能力、认知适应性、注意力,以及动机。它也涉及视觉和序列之处理能力 符号寻找测验(Symbol Search, SS) 让受试者在规定时限内,逐题扫描目标组与寻找组的符号,并选答目标组的符号有没有出现在寻找组 除处理速度外,也测量短期记忆、视觉记忆、视-动协调、认知适应性、视觉区辨力,以及专注力。它也涉及听觉理解、知觉组织,以及计划和学习能力 删除动物测验(Cancellation, CA) 请受试者在规定的时限内,分批扫视两大张印制随机排列和结构性排列的许多图画测验卷,并从其中逐一画记(删除)特定的目标图画(动物) 主要测量处理速度、视觉的选择性注意力、警觉性,以及视觉的忽略 图形等重(Figure Weights,FW) 请受试者先由左边天秤两端的等重图形(砝码)进行推理,然后再从答案选项中,选出能让右边天秤维持平衡的图形(砝码)选项 测量数量流体推理和归纳 视觉拼图(Visual Puzzles,VP) 请受试者 看一个完整的图形,从六个答案选项中,选出其中三个能拼合成该图形的答案 测量心像的、非动作建构能力

- 魏氏成人智力量表(16 岁至 90 岁)包含十五个分测验,其中十个为核心分测验。第四版测验可提供的分数有全量表智力(full-scale IQ),四种组合分数分别为:语文理解(Verbal Comprehension Index,VCI)、知觉推理(Perceptual Reasoning Index,PRI)、工作记忆(Working Memory Index,WMI)以及处理速度(Processing Speed Index,PSI),各组合分数是由其中二至三个核心分测验所组成。

- 依据四种组合分数的分类,魏式智力量表的范例:

- 语文理解(Verbal Comprehension Index,VCI)

分测验 目标 范例 常识 探讨范围广泛的讯息问题。 “意大利首都在哪里?” 类同 评量抽象思考与类比推理。 询问两件物品或概念的对应关系,如“食谱和地图的共同点为何?” 词汇 评量语言知识和词汇使用能力。 词汇卡上显示“苹果”,则受试者须回答“ㄆㄧㄥˊㄍㄨㄛˇ”与“可食用的红色/黄绿色圆形果实。” 理解 测试对实用讯息的理解和评估过去经验的能力。 “寄信为何要贴邮票?”

- 知觉推理(Perceptual Reasoning Index,PRI)

分测验 目标 范例 矩阵推理 评量知觉组织。 从一组可能选项当中选出与样本形状类似的几何形状。 图形配置 评量部分一整体关系的处理能力。 将拼图组合成完整的物体。 图形设计 评量知觉和分析图形的能力。 以立方块复制图形设计。 图画排列 评量对社会情境的了解。 以适当顺序排列一连串连环图画。 图画补充 评量视觉警觉性、视觉记忆和知觉组织。 找出且命名不完整图画所缺少的部分。

- 工作记忆(Working Memory Index,WMI)

分测验 目标 范例 记忆广度 评量注意力和短期记忆能力。 以听觉方式呈现一系列数字(例如 7-5-6-8),依照顺向或逆向复诵。 算术 测验数学推理和基本运算的语文问题。 “鸡与兔子共 9 只,脚数共 26 只,那么鸡的数目有几只?” 数字一字母序列 评量工作记忆和注意力集中的能力。 主试者混合说出字母和数字,受试者必须重新排列顺序并且复诵,首先由小而大说出数字,其次依照顺序说出字母。

- 处理速度(Processing Speed Index,PSI)

分测验 目标 范例 数字符号替代 评量学习和书写速度。 计时的编码作业,将数字改成各种形状的符号。 符号寻找 评量知觉处理速度。 呈现一系列符号配对,包括 2 个符号组成的目标组和搜寻组。检查目标符号是否出现于搜寻组。

又称为瑞文氏图形推理测验,是由英国心理学家John Carlyle Raven在 1938 年所编制的非语文智力测验,其通常被用于测验受试者的图形推理能力。由于该测试的适用年龄范围广,因此成为目前最常被使用的智力测试之一。一次标准的测验会由 60 道选择题组成,并随题目顺序而逐渐增加难度。在每个测试题目中,受试者将被要求识别并在 6~8 个选项中选出最能符合题目完整模式的缺失部分。由于题目多是以 、、 或 矩阵的形式呈现,测验英文名中的 Matrices 正是由此而来。该测验随受试者的年龄及身心情况不同分为了 Color、Standard、Advance 等 3 种版本,其中只有前者是以彩色墨水印刷,以增强目标受试者(5 至 11 岁的儿童、老年人以及身心障碍人士)的视觉刺激。

| 测验内容 | 受试者 |

|---|---|

| Raven's Colord Matrices (CPM) | 供国小低年级幼童、长者或脑功能障碍患者使用。 |

| Raven's Standard Progressive Matrices (SPM) | 供一般儿童使用。 |

| Raven's Advanced Progressive Matrices (APM) | 供一般成人使用。 |

瑞文氏标准推理测验最初是为了研究认知能力的遗传和环境起源而开发的, John Carlyle Raven 认为当时普遍使用的测试管理繁琐且难以诠释测试结果,因此他着手开发了此测验来测量综合智力因素中的两个主要部分--演绎能力(eductive ability)和再现能力(reproductive ability)。虽然这些测试最初是为研究目的而开发的,但由于它们的语言和读写能力的独立性,以及它们的使用和解释的简单性,它们很快便得到了广泛的实际应用。

此智力测试是由Richard Woodcock 和 Mary E. Banner Johnson所设计,其测验题目共由 35 种题型所组成,这些题型的设计是用于分别测试受试者的流动智力、视觉空间思维、知觉处理速度、长期记忆提取、听觉处理、短期记忆、后天所得知识等七个基于 Cattell–Horn–Carroll_theory 理论的层次能力。在结合各项的测试结果后,可对认知能力进行相当详细的分析。

伍德考克-约翰逊认知能力测试项目 测试 Broad Ability Narrow Ability 测试说明 数值推理 流体智力 定量推理 受试者必须分辨数字序列并二维数值规律 概念建构 流体智力 归纳 受试者必须在接触几何概念后识别构成几何图形的规则。 综合分析 流体智力 一般程序推理 受试者必须分析一个不完整的逻辑谜题的结构并补齐缺失的部分 物体旋转 视觉空间能力 心像旋转、视觉化 受试者必须选择以物理旋转到不同位置的另一个与测验所设计相匹配的几何物体。 空间关系 视觉空间能力 空间关系 受试者必须选择能组成测验中物体造型的元件 图像识别 视觉空间能力 视觉记忆 受试者必须研究五个图像,记住它们并在大量混乱排列的图像中识别它们。 视觉匹配 处理速度 知觉速度 受试者必须在 3 分钟内快速找到并圈出一排六个数列中的两个相同数字。 决策速度 处理速度 心理比较速度 受试者必须快速分析一列图像,并在 3 分钟内标记出最密切相关的两张图像。 消去 处理速度 感知与测试速度 受试者必须标记与以下相同的图画 3 分钟内第一张图。 快速图像辨别 处理速度 命名工具 受试者必须快速辨识并说出一系列图片的内容。 检索流畅度 长期检索 思考流畅 受试者必须从指定的单词中说出尽可能多的单词 1 分钟内尽可能分类。 视觉听觉学习: 延迟 长期检索 联想记忆 受试者必须回忆和重新学习(在 30 分钟到 8 天的延迟)中出现的符号视听学习。 视觉听觉学习 长期检索 联想记忆 受试者必须在获得视觉符号后进行翻译与他们相关的口头表达的词。 记忆名字 长期检索 联想记忆 受试者必须记住一组数量越来越多的小说卡通人物名字。 记忆名字:延迟 长期检索 联想记忆 受试者必须回忆和重新学习(在 30 分钟到 8 天的延迟)小说卡通人物的名字。 声音混合 听觉处理 语音编码合成 受试者必须听一系列单独的音节、单独的音素,或两者构成的单词并说出该单词。 不完整的词 听觉处理 音韵编码分析 受试者必须聆听缺少一个或多个音素的单词并说出完整的单词。 声音规律 听觉处理 语音辨识 受试者必须指出复杂的声音规律对是相同的还是不同的。这些声音规律可能在音高、节奏或声音内上有所不同。 听觉工作记忆 短期记忆 工作记忆 受试者必须听一系列混合的单词和数字,然后重新排列它们,首先按顺序说出单词,然后说出数字。 数字颠倒 短期记忆 工作记忆 受试者必须以倒序方式说出一系列随机数。 单词记忆 短期记忆 记忆广度 受试者必须以正确的顺序重复不相关的单词列表。 句子记忆 短期记忆 记忆广度 受试者必须重复完整的句子。 图片词汇 结晶智力 词汇知识 受试者必须说出图片中熟悉和不熟悉的物件单词 言语理解 结晶智力 语言发展与词汇知识 受试者必须说出图片中熟悉和不熟悉的物件单词,然后说出与其含义相似的单词,说出与其含义相反的单词。 一般信息 结晶智力 一般信息 受试者必须通过回答问题来提供对象的特征,例如“你会在哪里找到……?” 和“你会用……?”。 学术知识 结晶智力 一般信息 受试者必须回答有关生物和物理科学、历史、地理、政府、经济、艺术、音乐和文学的问题 口语理解 结晶智力 听力能力 受试者必须听一段短文,并在文末口头补充短文中缺少的单词。 故事回忆 结晶智力 听力能力 受试者必须听一段短文,并描述该短文内包含的细节。

该测验是由 Alan S. Kaufman 和 Nadeen L. Kaufman 于 1983 年开发,并于 2004 年修订。该测验的架构是以神经心理学理论为主,并结合心理学和统计方法学的几个最新研究及发展,是一种用于评估认知发展的心理诊断测试。此测验特别关注某些新出现的测试需求,例如与残障群体一起使用、应用于学习障碍问题以及对文化和语言少数群体的适用性。此测验有助于识别个人在认知能力和心理处理方面的优势和劣势,并成为受试者之后临床和教育计划、治疗计划和安置决策的参考。

此测验适用于两岁半到十二岁半儿童的智力。在发行的四年内,考夫曼儿童智力测验就有超过一百万个儿童使用过。这个测验值得注意的原因有:

- 1.与史比量表第五版一样,测验根据良好的智力理论来设计,该理论奠基于神经心理学与认知心理学研究。

- 2.测验刻意设计让存在于许多智力测验的文化差异最小化。

- 3.测验企图区分流体与晶体智力,且提供诊断讯息,以帮助了解儿童不同作业表现的差异原因。

最新版的测验由 18 个子部分所组成。在测试之前,审查员决定此次测验要使用 Luria 还是 CHC 模型。根据选择的不同,子测试会分为 4 或 5 个量表。Luria 的模型由四个量表组成:顺序处理量尺、同时处理量尺、学习能力和计划能力。CHC 模型则将这些重新命名为:短期记忆 (Gsm)、视觉处理(Gv)、长期存储和检索(Glr)和流体推理(Gf)以及额外的第 5 级后天能力(Gc)。随受试者年龄的不同,Luria 模型的测验需要花费 25-60 分钟完成,而 CHC 模型则要花费 30-75 分钟完成。

测验内容

[编辑]包含各种不同讯息处理作业的非语文题目,需要儿童去操作各种讯息处理的工作。可分为两大部分:

1. 智力:测量流体智力的心智处理。智力处理测验又可分为两大主要讯息处理型态:

(1) 順序處理:按步驟解決問題,類似於魏氏成人智力測驗的數字廣度和日常數學問題。

(2) 同時處理:將多項訊息組織和統整以解決問題的思考,例如瑞文氏推理測驗和文意理解測驗皆為此種思考。

2. 成就:测量晶体智力或获得的知识。测量字汇、阅读理解、一般知识或数学运算等能力。 考夫曼儿童测验是由十六个分测验所构成,包括动作背诵、数字背诵、系列记忆、图型辨识、人物辨识、完形测验、图形组合、图形类推、位置记忆、照片系列、语汇表达、人地辨识、数字运用、物件猜谜、阅读发音、阅读理解。

施测过程

[编辑]考夫曼儿童智力量表(Kaufman Assessment Battery for Children, KABC)是一种用来评估儿童认知能力的测验,旨在提供一个灵活且适应性强的测试过程,以确保对所有儿童进行公平且准确的评估。该测验由艾伦·考夫曼(Alan S. Kaufman)和娜蒂·考夫曼(Nadeen L. Kaufman)在1983年首次推出,其设计基于神经心理学理论和心理测量学原则,目的是为了全面了解儿童的认知发展情况【Kaufman & Kaufman, 2004】。

测验的灵活性:

测验过程具有高度的弹性。智力测验的前三个题目可用作教学示范,帮助受试者理解测验要求,这种方法有助于减少受试者的焦虑并提高测验的准确性【Matarazzo, 1990】。 如果受试者在前三个题目中答错任何一题,测试者会提供引导和沟通,帮助受试者理解作业期待,这一过程有助于确保受试者能够按照预期完成测验,并反映其真实能力水平。 针对不同年龄的适性施测:

KABC根据儿童的年龄和发展阶段调整测验内容,这种设计体现了发展心理学的原则,能够更准确地评估不同年龄段儿童的认知能力【Flanagan & Harrison, 2012】。 对学前儿童,简单的分测验会更多,而涉及阅读的测验只给五岁以上的儿童。这样的安排确保了测验内容与儿童的实际能力和发展水平相匹配。 整体测验时间因年龄而异,较年幼的儿童测验时间大约为40到45分钟,较年长的儿童则为75到85分钟。这样的设计考虑到了儿童的注意力持续时间和认知负荷,能够更有效地评估其能力【Kamphaus, 2005】。 分测验和量表:

测验包含16个分测验,每个分测验的结果都会转换成标准分数,平均数为100,标准差为15【Kaufman & Kaufman, 2004】。 这些分测验的结果会被综合成五个整体量表的标准分数,包括顺序处理(Sequential Processing)、同时处理(Simultaneous Processing)、成就(Achievement)、智力(Intelligence)和非语文(Nonverbal)。这些量表提供了对儿童认知能力的全面了解,有助于识别其优势和需要改进的领域【Kaufman, Lichtenberger, & Fletcher-Janzen, 2005】。 应用与价值:

KABC被广泛应用于学校和临床环境中,用于识别学习障碍、智力障碍和其他认知发展问题。其灵活性和适应性使得该测验特别适合评估来自不同文化背景和语言环境的儿童【Kaufman & Kaufman, 2004】。 多项研究证实了KABC的有效性和信度,其测量结果能够反映儿童的真实认知能力,并对其未来的学业成就具有预测作用【Sattler, 2001】。

信度

[编辑]心理测量学家普遍认为智商测试具有高度的统计可靠性。可靠性指的是测试的测量一致性,这意味着一个可靠的测试在重复进行时会产生相似的分数。整体而言,智商测试展现出高可靠性;然而,个别测试者在不同场合进行相同测试或在相同年龄进行不同智商测试时,分数可能会有所变化。

测验分数显示高信度,且各测验之间的内部一致性平均接近0.80,五个整体测验分数的信度高于.90。此外,智力评估分数与学业成绩呈正相关,且与魏氏儿童智力量表的总测验智商的平均相关系数为0.70。

与所有统计测量一样,任何特定的智商估计都有一个相关的标准误差,用来量化估计的不确定性。对于现代智商测试,置信区间通常约为10分,而报告的测量标准误差可以低至约3分。然而,这个报告的标准误差可能低估了真实误差,因为它并没有考虑所有可能的误差来源。

外部因素如动机不足或高度焦虑有时会降低个人的智商测试分数。对于得分非常低的个体,95%的置信区间可能超过40分,这使得诊断智力障碍的准确性变得复杂。同样,高智商分数的可靠性显著低于接近人口中位数的分数,超过160的高智商分数通常被认为是不可靠的。高智商分数的信度较低的原因可能是特定的测量误差或评估主观性,需要考虑相关的理论和研究

| Pupil | KABC-II | WISC-III | WJ-III |

|---|---|---|---|

| A | 90 | 95 | 111 |

| B | 125 | 110 | 105 |

| C | 100 | 93 | 101 |

| D | 116 | 127 | 118 |

| E | 93 | 105 | 93 |

| F | 106 | 105 | 105 |

| G | 95 | 100 | 90 |

| H | 112 | 113 | 103 |

| I | 104 | 96 | 97 |

| J | 101 | 99 | 86 |

| K | 81 | 78 | 75 |

| L | 116 | 124 | 102 |

智力测验的功用

[编辑]| 功用 | 说明 |

|---|---|

| 区别程度与能力分组 | 依测验结果让程度相似的个体共同学习进步,老师可以比较容易掌控教材和教学效果。能力分组被安排到中下班级的学生,可能会产生程度不如人的感觉而减少学习热忱,不过若仅是分组而不明示其分组,仍然有效果。 |

| 特殊能力或其他的判断 | 二十世纪初,智力测验被用以筛选移民,被判定为智能不足者可能被送进收容所或甚至被强迫施行绝育手术。另外,美国参加第一次世界大战期间,军方需要能够快速鉴别新兵,因此将原本仅用于特殊教育、一对一实施的智力测验改为针对一般人集体进行。经过战争全面性的推广,接纳智力测验的社会环境已经成熟,除了能用于找出有学习障碍的儿童,也能用来挑选资优生以积极栽培。 |

| 学习怠惰的测量 | 一个人的成就有百分之九十九是靠努力,百分之一是靠天分。前者须依照智力年龄和商数加以判断,后者则可借由智力测验进行评估。 |

智力测验的问题

[编辑]- 弗林效应(Flynn effect)

“弗林效应”描述的是20世纪中后期观察到的智商测试成绩逐年增加的现象。该效应以James R. Flynn的名字命名,因为他在1984年和1987年的研究中对此现象进行了广泛的分析,指出这是一个长期、明显且在多个发达国家观察到的趋势,但最早提出此效应的人是Richard Lynn,他在1982年的一期《自然》内,提出美国人智力测验的成绩越来越好。 弗林效应的可能原因为以下:

1.**生物学因素**:一些学者认为近亲通婚的减少可能导致基因多样化,从而有助于智商的提升。具体来说,近亲通婚减少意味着遗传基因的多样性增加,这有可能减少遗传性疾病的发生,同时也促进了基因的更优组合,进而可能对智力发展产生积极影响。此外,营养的改善也是一个重要因素。现代社会中,人们的饮食结构比过去更加科学和多样化,能够提供更全面的营养。特别是孕期和幼儿期的营养对大脑发育至关重要,充分的营养摄入可以促进大脑的健康发育和功能完善。因此,营养状况的提升可能直接影响到人们的智商水平。综合来看,这些生物学因素可能共同作用,促进了智商的逐步提升。另外,人类颅顶增大可能暗示著智力发展的进步,因为大脑的发展与颅骨的生长有关。

2.**社会学因素**:更多人接受教育意味着更多人具备了智力活动的能力和技能,这可能会在一定程度上提升整体的智商水平。社会的复杂性增加可能导致人们接受更多的刺激和挑战,对智力发展产生积极影响。此外,人们更熟悉选择题,以及在电视、电脑、智能手机等技术设备的普及下,更熟悉智商测验的部分题目,这也可能导致智商水平的提升。

另外,根据2018年6月20日BBC NEWS报道的《智商测试:人类真的越来越笨了吗?》指出,人类发展到21世纪,科技飞速发达,但是,智商却出现下降的趋势,尤其是1975年以后出生的年轻人,智商(IQ)平均得分要比其父辈低。文章也提及,世界人口智商在第二次世界大战后有显著上升,并且在其后的60-70年中呈现稳固上升阶段。英国《泰晤士报》报道这一现象称为弗林效应(Flynn effect),亦即智商测试的结果逐年上升;但是,目前年轻人的智商平均得分却开始出现下降趋势,一些专家已经开始称之为《反弗林效应》。 至于1975年以后出生的人,智商何以开始下降呢?研究人员认为,其中原因包括环境因素,例如教育系统的改变、数码时代人们花更多的时间浏览互联网、阅读量减少等,也就是说,《传统智商测试》早已经不能适应时代的变化。

- 文化公平性

- 人的智力发展除了先天因素以外,后天环境也会造成影响。在施测同一份智力测验时,不同文化背景的受试者可能因文化差异而无法拥有相等的作答条件,如此便是违反了文化公平性。

- 例如:在适应性测验中可能产生的文化公平性问题是:对于电脑不普及地区的受试者而言,他们不熟悉上机考试的操作,因此分数比其他地区的受试者更低。但这并不代表他们的智力真的较低,只是测验上的文化公平性问题所导致。

- 因此,文化公平性影响的是“建构效度”,在上述例子中,我们便无法达成测验目的。除了对电脑熟悉度的差异,使用的语言也会导致文化公平性的问题,而 Raven 测验可以稍微解决这个问题,它是以图案、图形的排列等,来测验归纳、类比与推理的能力,由于不使用文字,因而可对不识字者进行测验。

- 考古题效应

- 许多人声称多做智力测验的题目,有助于提高最后正式量测所得的智商。事实上智力测验的数值提高有可能只是因为经历大量的题海训练,而让受试者面对类似的题目时更容易答对。这种“考古题效应”造成的高分并不能归因为“智力提升”,因此“考古题效应”也是造成智力测验不准确的问题之一。

承上所述,我们会发现智力测验其实并不能以一个人的作答结果单标量化其智商,需与其他受试者的作答结果进行比较,方可得出此人做此测验所量测出来的智商。也就是说,若一个人重复进行两次的智力测验,纵使他两次的作答结果完全一样,也会因测验参与者的不同,而使这个人的智商产生变化。智力并不是一个存在于自然界中,可以被量测出来的绝对数值,要断定智力的高低,并不是只需要让一个受试者做一个完全标准化的测验,便可得到一个精确的智力值,必要的条件与正确步骤如下:

1.其他足夠大量的受試者共同參與該次的智力測驗(所需的樣本應該要具備統計學上的合理性)

2.所有人在完全一樣的受試環境下完成該次測驗

3.將所有人的測驗結果量化並平均,將此數值經由標準化程序定為所謂的「智商為一百」。

因此,当测出你的 IQ 是 130,这绝对不代表你在全体人类当中的智力高达前百分之二点五,仅仅代表你在这次的智力测验受试者当中,具有前百分之二点五的智力值。

智力理论

[编辑]心理计量取向(psychometric approach)

[编辑]心理计量取向是透过人们在智力测验的表现,探讨智力的潜在结构。学者利用统计方法企图找出影响各种智力测验表现的潜在特质,最常使用的统计技术为“因素分析”(factor analysis)。因素分析的目的,是从一群有相互关系的变数,例如用来测量智力的各种测验,萃取并简化出少数几个无法直接测量的潜在因素,用来解释该群变数间的变异;然后透过检视变数与因素之间的关系,推论这些潜在因素的意义。

心理计量取向学者透过分析智力测验的资料,探讨两个主要议题:

- 智力是单一能力还是多种能力?各种智力测量因素分析后会得到一个共同因素还是数个独立因素?

- 若是多种能力,哪些能力是构成智力的组成要素?这些能力呈现什么样的结构关系?是否有阶层关系?

这些认知能力的结构关系,随着研究资料的累积,逐渐有了共识。以下简介心理计量取向的几个重要理论。

| 理论 | 提出者 | 内容 |

|---|---|---|

| G因素理论(general ability, g factor) | 史皮尔曼(Charles Spearman) | 斯皮尔曼主张心智的运作由两大因素左右:

G因素智力最早由史皮尔曼所提出。他主张人们在所有智力测验的表现深受普通因素影响,虽然他也承认每个测验的表现也会受到特殊因素(specific factor)的影响。需要注意的是,这可能过度简化了智力的定义和测量,忽视了智力的多元性和情感因素的影响,智力还包含创造力、社交能力等多方面的内容。 g因素理论来自于智力二因论(two factor theory),人的G因素为先天遗传,主要表现在一般性生活活动上,从而显示个人能力的高低。而S因素只与少数生活活动有关,是个人在某方面表现异于别人的能力。二因论最早在智力领域中应用了因素分析,对后续的理论影响很大。他发现个体在不同智力测验上的成绩高度相关,由此得出结论,认为存在普通因素(G因素),是所有智力操作的基础,而与特殊智力相关联的因素就是特殊因素(S因素)。

|

| 智力结构论—多因说(Structure Of Intelligence) | 桑带克(L.L.Thorndike) | 桑代克将智力分成三种能力:

桑带克不同意斯皮尔曼的二因论,并在其论文中猜想人类的智力应该由抽象智力,具体智力,社会智力三者构成。多因论在智力理论所扮演的角色,是理论家而非实践者。此理论对智力层次理论(hierarchical theory)颇具启发性,但实际应用此理论编制量表者并不多。 |

| 智力结构论—群因说(Multiple-Factor Theory) | 薛斯顿(L.L.Thurstone) | 受桑带克(L.L.Thorndike)的理论所启发,薛斯顿(L.L.Thurstone)则反对史皮尔曼的智力观点,他认为智力是由七种基本能力所组成的(Thurstone,1938),分别为词句理解、语词流畅、数字能力、空间关系、记忆能力、知觉速度、推理能力。 |

| 流体与结晶智力理论(theory of fluid and crystallized intelligence,gf-gc) | 雷孟德·柯铁尔(Raymond B. Cattell) | 以G因素理论为基础,主张应有两种G因素:

其中,流体智力主要由前额叶掌管,晶体智力则由颞叶主导,且在年龄增长下,晶体智力的衰退速度较慢。 这个理论后来经柯铁尔的学生杭恩(John L. Horn)不断修正,自1960年代起已经不是两因素的理论,但至今仍沿用原有名称(Cattell,1943; Horn&Cattell,1966)。杭恩于1990年代将流体与结晶智力理论扩展到包含九至十个广泛能力:流体智力,结晶智力,量化知识,短期记忆,视觉处理,听觉处理,长期提取,处理速度,决策速度,读写能力。 |

| C智力三层次理论(Three-stratum model) | 卡罗(John B. Carroll) | 他认为智力的结构像个金字塔,塔顶是一般的G因素;中间层由八个广泛能力组成,如同流体与结晶智力理论之广泛能力;金字塔的最底层是六十九个特定能力,如拼字能力(Carroll,1993)。智力三层次理论具有三层次结构,但广泛能力的种类并不相同。流体与结晶智力理论和智力三层次理论皆为阶层性智力理论。 |

| CHC理论(Cattell-Horn-Carroll theory) | 墨格鲁(Kevin S. McGrew)、符列拿根(Dawn P. Flanagan) | CHC理论倾向认为单一广泛性因素更能代表智力。在广泛能力层次,CHC理论除了采取流体与结晶理论的观点(共有十项能力)外,墨格鲁又加入了领域特定知识,心理动作能力,心理动作速度,以及与感觉相关的三项能力:触觉,动觉和嗅觉,总计十六项能力。尽管CHC理论针对能力结构以及数量的争论尚待解决,但它整合了过去相关的心理计量取向研究,并且帮助我们理解智力概念中所包含的能力。它也是目前最多智力测验采用的智力理论。在实务上,根据CHC理论,可选取不同智力测验的分量表加以组合,以适切反映CHC理论中所定义的广泛能力。 |

| 智能结构论(Structure of Intelligence theory)[3] | 基尔福((J.P. Guilford)) | 基尔福强调个体的心理历程,以思考为中心,提出智力结构的动态运作观点,它主张心智是内容的运作而产生成果,从这三个变项中共产生5*5*6=180种因素:

思考的内容:指能引起思考的刺激原 A.视觉 B.听觉 C.符号 D.文字意义 E.行动 思考的运作:指思考的运作历程 A.认知 B.短期记忆 C.长期记忆 D.扩散思考 E.聚敛思考 F.评价 思考的产物:指思考结果的运用 A.单位 B.类别 C.关系 D.系统 E.转化 F.应用

|

认知神经取向

[编辑]认知神经取向神经心理学是近年来人类认知研究的焦点之一。这个领域关心大脑与行为间的关系,探讨大脑失能对行为表现的影响。本节将介绍此领域所发展出来的两个智力理论。

| 理论 | 提出者 | 内容 |

|---|---|---|

| PASS理论(Planning,Attention-Arousal,Simultaneous and Successive theory of intelligence) | 卢力雅(Aleksandr R. Luria) | PASS理论对智力抱持独特的观点,不仅扩大智力测验测量能力的范畴,而且特别重视基础的脑区功能分析。PASS理论依据俄国神经医学大师卢力推(Aleksandr R.Luria)的脑区功能分析,以及认知心理学研究发现来定义认知历程。该理论可从四个基本认知历程来了解智力,在此要特别说明的是,这四个认知历程是由三个独立,但彼此相关的大脑系统(功能单位)构成,每一功能单位对应特定的大脑区域:

1. 注意认知历程(Attention-Arousal theory of intelligence):负责警醒与注意调节,让个体选择性地注意或忽略某些刺激。 2. 同时处理与连续处理历程(Simultaneous and Successive theory of intelligence): 进行讯息的编辑、转换或保留。让个体在同一时间处理相互关 联的讯息并加以整合;连续处理则是让个体以一种特定的序列将刺激整合。 3. 计划(Planning theory of intelligence):负责策略发展的使用以及认知活动的自我监控。 认知历程必须在个人知识的脉络下运作,不过在评估智力时应该区隔知识与认知历程两者。 例如台湾学生阅读中文没有问题,阅读英文时却有困难,这是知识缺陷,而非认知历程缺陷。以PASS理论为基础发展的认知评量系统常用于分析学童在四大认知历以及学业成就表现的一致性与落差,以鉴定学童的学习障碍。当学童某一认知历程呈现显著弱势时,必须进一步检视其学业成就。若学业成就与优势认知历程有显著落差,而与弱势认知历程的表现一致,则推论学童有某方面的认知历程缺陷,符合学习障碍的诊断。这个理论在智力测量以及教育介入的成效上有相当大的贡献。 |

| 顶——额整合理论(parieto-frontal integration theory) | 荣格与海尔(Rex E. Jung&Richard J. Haier) | 主张智力运作是由位于颞叶和枕叶的脑区先分别处理听觉与视觉资讯,再交由顶叶进行资讯的整合和抽象化;然后透过顶叶与额叶脑区互动,评估问题;决定解决方法后,由前扣带回负责反应的选择并抑制相关竞争反应。每个人智力的差异取决于脑的运作效率,聪明的人脑皮质间网络的运作较为正确与迅速,而对智力表现具关键影响力的是额叶和顶叶脑区间网络讯息的传输效率(Jung&Haier,2007)。顶额整合理论指出智力并不存在单一特定脑区,而是在各脑区连结而成的网络,而且智力与讯息处理效率有关。 |

社会实用取向

[编辑]相对于东方较广泛性的智力定义,西方的智力研究到了1980年代,心理学者对智力的理论从数理逻辑,语文,空间,记忆等逐渐地扩充到社会的实用性。以下介绍的三个理论的共同特点是认为传统智力测验所测的智力过于狭隘,欠缺预测成功以及社会适应所必要的智力元素。

| 理论 | 提出者 | 内容 |

|---|---|---|

| 多元智力理论 | 加德纳(Howard E. Gardner) | 把多数文化重视的各项能力纳入智力的理论,将智力定义为“某一文化所重视的解决问题或制造产品的能力”。现今多元智力理论增为八种智力:

(1)语文智能:运用口语及书面文字的能力。如诗人。 (2)逻辑—数学智能:运用数字和抽象推理的能力。如数学家、科学家。 (3)空间智能:知觉视觉或空间讯息加以转换、重现的能力。如航海家。 (4)音乐智能:能创作、沟通并理解声音的意义,对节奏、音调、旋律或音色敏感。 (5)身体—运动智能:善于运用整个身体来表达想法和感觉,以及运用双手灵巧的创造或改变事物。如演员、舞者。 (6)人际智能:能察觉和区辨他人的感受、信念和意图。如政治领袖、心理咨商师。 (7)自我了解智能:能区分自己的感受、意图和动机。如:牧师。 (8)自然观察智能:善于辨识和区分动植物以及自然现象的理解。如:生物学者 从上述的定义可以发现语文、逻辑-数学和空间是传统智力测验评量的内容,其余的智能则是在传统学校教育脉络下常被忽视的智能。加德纳的理论对教育领域有深远的影响,批评者则是认为加德纳忽略了工作记忆以及归纳推理这类认知能力对智力的影响(Lohman,2001)。此外虽然目前已经发展出测量八种智力的评量工具,然其信度与效度的证据仍受到质疑(Visser, Ashton,&Vernon,2006 )。

|

| 多智力三元论 | 罗伯特·史坦伯格(Robert J. Sternberg) | 他认为有三类相当独立运作的智力:分析,实用与创意智力。

对智力三元论的批评包含了以下二点: (1)史坦伯格选择这三种智力不是科学分析所得到的结果,是个人偏好。 (2)三元论主张传统智力无法包含实用智力,但事实上传统智力测验具有预测效度;智力分数较高者在未来的确有较高几率成功。 |

| 情绪智力 | 沙乐伟(Peter Salovey)与麦尔(John D. Mayer) | 指“能监控自己与他人的感受与情绪,区辨它们,并利用这些讯息来引导个人思考与行动的能力”。

( 1 )認識自身情緒:能夠認識自己的感覺˙情緒˙情感˙動機˙性格˙慾望和基本的價值取向等,並以此做為行動的依據。 ( 2 )妥善管理自身情緒:指對自己的快樂˙憤怒˙恐懼˙愛˙驚訝˙厭惡˙悲傷˙焦慮等體驗能夠自我認識。 ( 3 )自我激勵:指面對自己欲實現的目標,隨時進行自我鞭策,自我說服,始終保持高度熱忱,維持自己的高度辦事效率。 ( 4 )認識他人情緒:指對他人的情緒能夠設身處地地進行直覺判斷。在人際交往中,常能重對方的一舉一動得知情緒情感的信息。 ( 5 )人際互動的管理:指管理他人情緒的能力,這種能力的具備,易使群裡走向共同目標。 |

遗传、环境、性别与智力

[编辑]遗传与智力

[编辑]科学家常以一群人在某一特质或能力上的差异来计算团体的分数变异。研究人员想找出不同原因导致的变异比例,在特质变异中可归因于基因差异的百分比称为该特质的遗传率(Heritability,)。此外,由于人类特征大多由许多基因所影响,因此每个基因实质发挥的影响相对来说很小。

测验得出的表现型()=基因型()+环境()

性状的表现型方差(P),是下列效应之和:,在设计的研究中,可以将 Cov(G,E) 控制为 0,因此此时,遗传度的定义为:

例如:若该表现的,则代表该心智上的表现,完全可以用基因的变化来解释。

然而,由于遗传率是以团体为母数估算而得到的相对值,不能直接将遗传率应用于单一个体上。假设该表现的遗传率,并非意味着团体内特定个人的某项特质表现型90%来自基因影响,10%则受到环境影响,只能指称某团体内个体与个体间的表现型差异有90%是由基因差异造成的。且遗传率高,并不能推论某种特质无法透过后天影响而改变。

遗传率的估计有数种方式,其一为比较同卵双胞胎(Monozygotic, MZ)与异卵双胞胎(Dizygotic, DZ)的相关,即若同卵的双胞胎比异卵更相似,则该特质可能具有基因成分;或者是透过与遗传上拥有不同重叠程度的亲人(例如兄弟、父母和子女)的智力进行比较来了解遗传对于智力的影响,例如:从同卵双胞胎到异卵双胞胎再到亲兄弟最后到领养的兄弟等等。另一种方式是比较分开抚养的同卵双胞胎的相似性,若两个间具相似性,则可以归因于共同基因。遗传率通常应用在个别间的差异,而非把个人特质归因于基因的程度;且若环境的不同所导致的变异幅度改变,遗传率也可能会跟着变动;遗传率可以代表团体内变异的来源是来自于遗传还是环境;遗传率也可以解释环境变化是否可以改变某群体中的特质平均水平。[19]

普罗明(Robert Plomin)与佩利尔(Perill)于 1977 年整理家族成员之间智力相关性的研究,发现亲属间基因相似性愈高,智力相似性也愈高。例如无论是一起扶养或是分开扶养,同卵双胞胎智力的相关程度皆大于异卵双胞胎,因此遗传因素对于智力扮演重要角色。2001 年,汤普逊(Thompson)等人则试着从生理上寻找智力的遗传证据,他们发现大脑额叶灰质(Gray matter)的多寡与智力有关。大脑额叶灰质位于大脑的前部,对执行功能、决策制定、动机、情绪控制及语言表达等认知过程至关重要。它涉及计划、组织和问题解决,调节注意力和集中力,管理冲动行为,并适应社交和专业环境。特别是在语言方面,额叶的布洛卡区(位于左半球)主要负责语言的生成和语法处理。额叶前部的运动皮质区则控制自愿运动,调节精细动作。额叶灰质的异常与多种神经心理疾病有关,如ADHD、躁郁症、精神分裂症和前额叶失智症。额叶受损可能导致计划和解决问题能力下降,以及情绪和社交行为变化。额叶灰质的健康对理解大脑疾病的治疗提供了重要洞见。2005 年,迪尔利(Deary)等人则找出基因的对应,他们的研究显示具有 HapB 这种基因的人,其语言推理能力较高。目前学界欲在特定基因上做出辨识,并已取得一些成果。[20]

遗传率估计值(Heritability estimate)是探讨遗传与环境对智力影响的指标。此方式借由分析某个母群体中,先计算出所有测验分数中的的变异量(Variation),再计算出总变异量(Total variance)中有多少百分比可由基因解释。

借由比较遗传上有不同相似程度的人,研究者发现在大部分的情形里,智力的遗传率介于 4%至 8%之间。遗传率与父母社经地位、种族与年龄等因素皆有关系。过去以美国为样本的研究显示,低社经地位家庭的儿童所估得的遗传性,较高社经地位家庭的儿童来得小。而在欧洲国家及成人样本中,却并未得到相似的结果。在欧洲国家反而是高社经地位家庭的儿童所估得的遗传性较小。

同时,研究显示成人智力遗传性高于孩童者,在婴儿时期遗传性约为 2%,到成年早期则升高到 6%,到了晚年遗传性高达 8%。这个结果违反了大众平常了解的常理。一般而言,随着年龄的增长人们应该会受较大的环境影响,而非遗传。因此研究学者们认为,应该是由于一些基础的遗传因子,渐渐让人们倾向于前往会凸显遗传特色的环境。然而由于遗传率为群体的平均,其数值高低对于单一个体并无太大意义,研究也显示学校或是家庭若能提供优质的学习环境与丰富的刺激,对于儿童的智力发展有很大帮助。

遗传与智力长期以来有个极大的争议:“智力优劣说”,即指称黑人和白人在智力测验分数上的差距。此一差距长期以来已经渐渐缩小,说明环境仍有部分的影响力,但由于仍有残存的差距存在,因此还是有人主张“种族间难以超越的遗传差异”。智力虽有高度遗传性,但由于目前没有确切证据指出种族间的遗传导致智力差异,不代表黑人遗传基因较低劣。Neisser 等人[5]的研究指出: 主流与非主流社会族群平均智商会有差异,此现象在同一种族内也会存在,因此可能是社会结构所造成的,而不是种族间的遗传差异。他也指出我们区分黑人、白人是根据直观的刻板印象去区辨,而不是从基因区分。既然我们不太了解种族间的基因差异,因此不能推论基因造成智力差异。

爱因斯坦 ( Albert Einstein ) 的脑

为了探究天才的大脑结构是否与大众不同,在爱因斯坦死后,其大脑就迅速地在未经遗族同意下被取走,并被分隔为数块,制作成了标本,分给许多病理学家。

就解剖上来看,爱因斯坦的大脑中有较常人宽大的外侧沟 ( Sylvian Fissure ),而在前额叶脑回区 ( inferior frontal gyrus ) 的侧岛盖 ( Parietal operculum ) 区域是没有神经元的。加拿大麦玛士达大学 ( McMaster University ) 的学者珊卓.威特森 ( Sandra Witelson ) 认为,这样的空间,让跨外侧沟的神经元有更好的沟通,也正是如此让爱因斯坦能够做到如此高超的思考。

另外,也有其大脑组成的相关分析,柏克莱大学的玛莉安.戴蒙博士 ( Marian Diamond ) 在 1980 年代发现,爱因斯坦脑中的胶细胞 ( Glial cell ) 比起同龄的男性,显著地多上许多。其中,胶细胞作为神经元的协助者,能够提供神经元养分、能量,也在神经传讯上扮演重要角色,被认为可透过外界的刺激而增加,并得以帮助爱因斯坦达成有效的思考。然而,这项研究的可信度仍待考证,毕竟研究中用到的对照组大脑来源比较杂乱,也没有智商的相关数值,较难比较。

此外,作为记忆重要产生器的海马回 ( Hippocampus ) 也成为研究主题,加州大学的达利亚教授 ( Dahlia Zaidel ) 在 2001 年发现,爱因斯坦左侧海马回较右侧海马回大了许多,同时也比一般人的大。此结果显示,爱因斯坦的左脑,在其脑的新皮质层和海马回间可能有着更佳的连结,而这新皮质层,正是和细致、逻辑、分析、创新的思考相关联的区域。最后则是左右脑的连结能力,这是较新的研究解果,出炉于 2013 年,并发表在 Brainy 杂志上,分析的是胼胝体 ( Corpus Callosum ),不论比起较年轻或者是年长的控制组,都在其脑中发现更多的神经联系。

研究批评:有些人认为在选择对照组上的偏误可能导致不正确的结果,研究者在知道何者是爱因斯坦的大脑下做出的观察结果,可能导致观察的不客观性;也有学者认为,每个人的脑都是特别的,刻意将某些脑的特殊形态和一个人的天才做连结,是不智的,要达到广泛的大脑结构和智商的关系,也许观察一大批有成的科学家的大脑,并加以比较,会是一个较佳的方式。

遗传缺陷造成的智力障碍疾病

[编辑]- 大部分的染色体异常皆会与先天智能障碍有所连结,其染色体异常的方式可能为:染色体数目异常(多或少)、染色体构造异常(片段缺失)等。

- 而染色体片段缺失若发生在同一对染色体,甚至同一条染色体,也会因来源不同(来自父亲或母亲),造成不同的病症,如:

- 普瑞德威利综合症(Prader-Willi Syndrome)

- 俗称小胖威利症,是一种肇因于特定基因功能丧失的遗传性疾病。新生儿患者会出现包括肌肉无力、进食不良及发育迟缓的症状。患者从童年开始即会不断地有饥饿感,并常因过度进食而导致肥胖和第2型糖尿病,也常伴随着轻至中度的智力障碍和行为异常问题。患者在外观上常见前额狭窄、手脚短小、身高矮小、浅肤色等特征,且无法生育。病因是在第十五对染色体,来自父亲的长(q)臂有片段缺失。

- 安格曼综合症(Angelman Syndrome)

- 又称天使人综合症,因脸上总是带有笑容而得名。罹患此症的小孩,脸上常有笑容,缺乏语言能力、过动,且伴有智障。患者中约80%会有癫痫症状、约50%患有小头症。一般于1岁确诊。病因同样发生在第十五对染色体长(q)臂,但此条染色体来自母亲。

- 普瑞德威利综合症(Prader-Willi Syndrome)

- 而性染色体异常较少造成智能障碍,如:Klinefelter Syndroms 47-XXY 大致上就只有身体结构与常人有异。

以下是一些常见因染色体异常造成智力缺陷的案例:

| 威廉氏综合症 (Williams Syndrome) |

|

| 唐氏症 (Down Syndrome) |

|

| 科恩综合症 (Cohen Syndrome) |

|

| X染色体易裂症 (Fragile X Syndrome) |

|

| 克氏综合症 (Klinefelter's syndrome) |

|

环境与智力

[编辑]由于智力的遗传率低于 1.0(即智力并非 100%受遗传因子调控),代表环境必定会影响智力。可环境是个复杂的变因,包含物理的、生理的、心理的及社会文化的环境,影响智力的环境因素近年来受到重视的方向有:喂哺母乳、社经地位、共有环境、教育、运动、认知活动等[9][10]。

- 喂哺母乳

有关环境对智力发展的影响在社会案例上是十分常见的,如怀孕妇女饮酒过度或吸毒、暴露于铅含量过高的环境以及儿童时期严重的营养不良。早年的研究显示喂哺母乳可能提升新生儿之智力六到八分[11],流行病学家Cesar G. Victora于1982年开始母乳与智力的相关研究,该研究分成两大部分。一个自变项是哺乳持续时间,另一个是“母乳为主要食物,不吃其他东西”的持续时间,后来发现只喝母乳的持续时间对于小孩智力并无显著影响。然而母乳哺育与婴儿智力的关系也可能反映的是母亲社经地位以及智力的影响[12],研究指出母亲的智商比她的种族、教育程度、年龄、贫穷状况、吸烟、家庭环境或孩子的出生体重或出生顺序更能预测母乳哺育状况。母亲智商的一个标准差优势会使母乳哺育的几率增加一倍以上。此外,社经地位较高的母亲可能较不需要工作或从事劳动,有较充裕的时间哺乳,而较高的社经地位可能同时使儿童受到较好的培养,故研究结果呈现呈现其智力较高,亦或是因为研究对象的母亲智力存在个体差异,所以透过遗传直接反映在研究结果上。

- 智力优劣说

根据研究,双胞胎智力的相关程度排名如下 一起扶养的同卵双胞胎>分开扶养的同卵双胞胎>一起扶养的异卵双胞胎>兄弟姐妹一起扶养>兄弟姊妹分开扶养>无血缘儿童一起扶养 由此可知环境跟基因对智力都有显著的影响。回归上述所讨论到的“智力优劣说”,研究指出,若将来自贫穷家庭的黑人儿童交给中产阶级的白人收养,他们的智力表现并不逊色于白人小孩;甚至对越早进入富有知识性刺激环境中的儿童,他们在智力测验上的表现会越好。因此,目前的研究及资料表示造成智力差距的并非种族本身,而是社会中因为种族歧视等因子而造成的教育资源、经济、概念想法上的差异所致,也就是人种是没有优劣的。

- 运动

运动对智力的影响已经成为许多科学研究的焦点,从儿童到老年,运动都扮演着影响智力的重要角色。美国心理学教授Arthur F. Kramer和他的伊利诺伊大学团队研究发现,大脑主导整理、归纳和记忆的是海马回,他们用核磁共振所做的研究显示,体适能状况较好的小孩,其海马回结构比体适能状况较差的小孩,还要大12%。也就是说,体适能愈好,记忆和整合不同讯息的能力就愈好。此外,定期进行有氧运动的孩子比不运动的孩子在标准化测试中取得更高的分数,因此,运动有助于增强孩童的注意力、记忆力和学习能力。同样地,有氧运动对老年人的智力改进同样有效。一个以 60-70 岁老年人为对象的实验证明,努力工作或运动的老人,其大脑的血液循环和智力,都优于不运动且退休的老人。再者,脑部体积的增加或减少,和智力的变化有直接的关系。有氧运动能够改善循环系统、增加脑部的血流量,而脑部血流量的增加,能够延缓脑细胞的老化、增强脑部的健康和心智功能。这些研究证明,运动对于大脑的健康和智力发展具有正面的影响。因此,建立规律的运动习惯,不仅有助于身体健康,对于大脑的功能维持也非常重要。

- 教育

在各种环境因素中,学校是影响智力表现的关键因素。换句话说,教育程度与智力表现两者互为因果.教育程度能够预测智力分数.同时,孩童的智力分数也是预测个人受教育年数最佳的指标。教育提供了对于智力发展至关重要的认知和学习技能,例如批判性思维、解决问题的能力。一般而言,智力高的孩子在教育过程中得到较多的正面经验,他们比较不可能中断学业。在学校的时间越长,他们得到愈多的知识,学到各种能力,他们的智力分数可能就因而提升。此外,教学品质也是关键因素。能够接受优质教育的人,包括训练有素的教师和资源,相较于其他人有更多的机会发展他们的智力,教学品质不佳的环境对智力的发展可能会有负面影响。

性别与智力

[编辑]美国加利福尼亚大学欧文分校科学家一项研究发现,决定男性智力的主要是大脑灰质,而决定女性智力的主要是大脑白质。尽管男女两性的这两种物质在大脑中的数量差异悬殊,但他们平均智力水平是一样的。男性大脑中决定智力的灰质总量是女性大脑的 6.5 倍,而女性大脑中决定智力的白质总量是男性的 10 倍。一般来说,灰质好比是大脑中的一个个信息处理单元,而白质是联系这些信息处理单元的网络。这或许可以解释,为什么男性更容易在集中处理信息的领域(如数学等)上取得成就,而女性更适合分布式处理信息的领域,比如语言能力等等。参与研究的雷克斯·荣说,测验中男女两性表现出的平均智力水平是一样的,表明两性的智力是“殊途同归”,不同的大脑“设计思路”可以达到同样的智力水平。

然而,随着两性认知能力差异研究结果的累积,学者逐渐意识到无法将某些变项归类为生物或社会的变因。生物、心理与社会因素交织在一起,无法清楚视之为先天或后天的因素。

- 本土研究

“台湾学生学习成就评量数据库”(以下简称 TASA)于 2007 年学生问卷中,对学生性别做了调查。本研究试图了解,以 TASA 数据库资料而言,高二男、女生在国语文、英语文、数学、社会及自然的学习成就表现中是否存在差异,产生差异的情况是否与性别逻辑观念“女生语文方面较优秀及男生理工方面较擅长”相吻合。TASA 抽样方式采分层随机抽样,样本来自于全国 22 县市。

根据 2007 年 TASA 学生问卷的填答反应,结合高二学生国语文、英语文、数学、社会及自然的学习成就表现。研究发现,2007 年高二学生在国语文、英语文、数学、社会及自然的受测资料中,男、女生正式受测人数差距为 100~200 人,样本数比大约为 1:1,而平均量尺分数比较上,经过统计上之显著性检定,数学科与自然科为男生明显较高,国语文、英语文及社会科的整体表现比较上,则为女生平均量尺分数较高,英语文差距甚至达到 20 分,也就是 0.4 个标准差。

因此,针对 2007 年 TASA 高二学生资料而言,男、女生在五科的学习成就表现上确实存在差异,国语文、英语文及社会的学习成就表现为女生优于男生,而数学及自然则是男生的学习成就表现优于女生,因此性别逻辑问题中“女生语文方面较优秀及男生理工方面较擅长”这个学习成就表现现象确实存在。

而“女生语文方面较优秀及男生理工方面较擅长”是社会上性别逻辑的问题,但是随着教育的普及、两性观念的提升与社会价值观的改变,其实现存许多性别逻辑上的迷思往往可能只是传统观念的束缚或资讯不发达所导致,或许男女生生理上的限制会造成部分差异的存在,但心理上的性格养成常常跟文化差异、后天社会学习及家庭教育有关。

- 国外研究

1)研究者劳森在1987年在对1000多名男孩儿和1000多名女孩的测量结果进行分析后发现,智力的性别差异并没有表现在一般智力上,而是表现在特殊智力上,比如男性的数学问题解决能力比较强,对数理问题的组织,理解能力更好,而女性在语言学习中能力更好。综上所述,男女至少在一般智力水平上是没有明显差异的(认知活动中的表现没有差异),而在具体的认知领域,比如数学,或者语言学习上,可能存在性别差异。

- 在智商平均数上,男女没有明显的区别,但在分项分数上有时候有区别,比如女性的语言分数比男性高,男性的空间感知分数比女性高;

- 女性的智力分布更加集中于平均数附近,而男性的智力分布范围更宽。也就是说,男性中智商最低一档(低于70)与最高一档(高于130)的人数比例,显著高于女性。男性天才更多,白痴也更多。

2)在剑桥大学,研究自闭症的心理学家西蒙·巴伦·科恩 ( Simon Baron-Cohen ) 提出全新的性别差异理论:Empathising–Systemising (E-S) theory。此理论奠基于同理思考(Empathic thinking)和系统化思考(Systematic thinking)两种思维倾向将人分类;前者的 E 代表情感共鸣,是个体感知他人感觉且能给予合适回应的能力,可运用情绪商数(Empathy Quotient, EQ)进行量化,而 S 代表是一种基于规则或分析的思维,意即个体能掌握规律并分析建构出理解模式,量化评测方式为系统化商数(Systemising Quotient, SQ) 。

3)根据西蒙·巴伦·科恩等学者的研究指出,大多女性拥有 E 型大脑,而男性拥有 S 型大脑,且发现自闭症患者具严重的语言交流和亲近他人障碍,以此得出结论:自闭症是最极端状态下的男性逻辑[13]。

4)在核磁共振仪中,科学家发现男性与女性大脑有许多不同。举例来说,科学家让躺在核磁共振仪中的男女进行数学运算,结果发现他们在计算时激活的大脑区域不同。虽然得出的结果相同,不过思维路径是相异的。

5)而在大脑的物理差异上,平均来说,女性的大脑比男性轻 150 克。一般来说,女性的胼胝体较男性大,但这是否代表着重要意义,仍存在争议。另外在男性与女性的脑中,下视丘也存在着肉眼可见的差异,男性的下视丘明显较大。如今专家认为,自闭症患者的缺陷部分是由睾丸激素的灾难性效果引发的。

6)据《华人健康网》报道,刊登在《Intelligence》(智力)期刊上的一份荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学(Erasmus University Rotterdam)研究指出,平均而言,性别可能是大脑生理构造和功能上的差异因素。实验发现,男性智商较高,女性则是在记忆测试(memory tests)上表现较出色。

- 刻板印象威胁

由环境影响的层面来看,外界赋予的刻板印象对于人们的智力表现会造成影响,也就是所谓的刻板印象威胁(Stereotype threat)。例如:一名女性暴露在认为“女性的数学能力比较差”的刻板印象环境中,那么她对于数学这方面的能力就更可能表现不好,心理学者称这个现象为性别的刻板印象威胁。刻板印象威胁也有可能发生在其他族群,例如老人(老人会忘东忘西)、黑人(黑人智力比白人差)等状况。已有研究探讨了基于年龄的刻板印象威胁的影响,对年龄在60至75岁之间的99名老年人进行了研究,他们被要求阅读包含对老年人持正面和负面看法的文章,并观看其他人阅读相同的文章。这项研究的目的是为了看在测试前对参与者进行引导是否会影响表现。结果显示,对照组的表现优于测试前被引导过负面或正面词语的组别,对照组似乎对自己的能力更有信心。

对过去研究所做的整合性分析研究指出,当学生察觉到刻板印象威胁时,测验表现会低估其能力(Walton & Spencer, 2009)。一些学者透过教育介入,希望减少刻板印象威胁,例如教导学生智力是可以改变的,学习会让你更聪明,成功提升了女生在数学成就上的表现。

- 社会经验

心理学者从生物性、社会性以及生物心理社会模式尝试解释两性认知差异,特别是高龄妇女的语言记忆能力较强,而睾固酮浓度较低的老年男性有更好的语言流畅度。睾固酮浓度和空间能力在男性呈负相关,在女性则呈正相关。且从脑造影显示两性从事某些认知工作时,即使脑中活动型态不同,却有相似的智力表现。由于生活经验也可能影响大脑结构与功能(如:伦敦计程车司机的海马回结构异于常人),因此大脑的性别差异也可能来自男性和女性社会中不同的经验所致。

大脑极端依赖资源来运行各种功能,比如理解和预测他人的行为、情感和意图。然而人的认知资源是有限的,故当我们大多数的智力都投入到社会性智力中,用于理解和预测他人的需求和期望,那么同时间分配给其他任务的资源就会减少。如果这些社会性功能不需要大量资源,那么就会释出并重新分配,应用在数学或者空间定向方面。

出生与智力

[编辑]出生的很多相关信息都被认为跟孩童的智力相关,例如出生季节、出生体重、出生先后顺序等,甚至有研究显示在疫情出生的孩子智力会相较非疫情期间低下许多。 以下是个因素的讨论

疫情出生

[编辑]美国医学网站“MedRxiv”刊登的美国分析结果[14]指出,疫情期间出生的幼儿孩童智商较低,而且整体认知表现也明显较低,这与孩童所接触到的外界刺激有所关联。研究也指出,在新冠疫情爆发的前 10 年里,3 个月大到 3 岁大的孩童平均智商为 100 左右,但疫情期间出生的儿童平均智商则是 78。研究结果强调,即使在未直接感染SARS-CoV-2病毒和未患COVID-19疾病的情况下,与COVID-19大流行相关的环境变化也对婴幼儿和儿童的发展产生了显著且负面的影响。如果孕妇长时间处于压力大的环境中,例如由于大流行而无法外出玩耍,则会影响婴儿的发育。然而,有学者认为这种影响对婴儿发育评分的影响非常小。因此,这些影响的程度和持久性需要进一步研究,以确定长期影响并开发相应的干预措施。

出生季节

[编辑]在有关出生月份影响智力的说法上,真正的关键应是季节。研究指出,秋冬生的小孩倾向有更重的体重,也似乎更加聪明。首先,若孩子是在秋冬出生,则表示母亲怀孕时大约是春季,是一个气温回暖并且有充足日照的时期,更多的日照和适宜的气候条件有助于维生素D的合成,进而影响胎儿大脑发育。此外,在天气较清凉时母亲产生母乳的能力较佳,这时出生的婴儿较易有充足的母乳。最后,在九月份后左右后出生的孩子会成为该届年纪较大的,因此在学习表现上比较出色。 现今有研究表示,出生季节与智商之间的关联往往被其他混杂因素所掩盖。当这些因素被充分考虑和控制后,出生季节对智商的影响变得微不足道或消失。这些结果反驳出生季节影响智商理论的观点,强调了需要考虑多重因素来解释智商的变异。因此我们不能轻易地将两者的相关性连结,必须经过更多实验与假说去印证。 The article "Season of Birth and Later Outcomes: Old Questions, New Answers" by Kasey S. Buckles and Daniel M. Hungerman, published in The Review of Economics and Statistics, 这篇文章所提到的一旦考虑到社会经济因素,出生季节对后期生活结果的直接影响很小。这一发现挑战了出生季节对智力有显著独立影响的观点。

出生体型

[编辑]出生体重的部分中,据哈佛大学一项研究数据发现:新生儿出生时的体重数值代表着大脑发育程度,体重越接近6.5斤(3.25 公斤),说明孩子的大脑发育相对更正常。如果新生儿的体重超过8斤(4 公斤),说明新生儿可能过于肥胖,导致脑部发展迟缓,智力在这种情况下通常会较为低下。 Broekman et al. (2009)对于新加坡小学生做的研究也证实此点。研究指出,在正常体位出生下,婴儿的体重越重,在随后的IQ测验也会取得较高得分数。本文也指出,出生时婴儿头围和身高越长,也与后来较高的测验分数呈现正向的关系。

然而,有研究对出生体重与智力发展之间直接关联的看法提出了质疑。一项研究[15]采用了孟德尔随机化研究,通过使用与出生体重相关的遗传变异作为工具变量,可以帮助排除一些混淆因素。研究指出,之前的观察性研究可能高估了出生体重对智力等结果的直接影响。

1975年,Robert B. Zajonc与G. B. Markus在《Psychological Review》发表了一个理论,解释为何长子女比在家庭中排序较后的子女的智力较高。这个理论到今日仍是一个备受关注的理论,称之为群集理论(confluence model)。

根据这个理论的论点,出生顺序影响智商是因为在家庭内,长子女在他们早年的成长时期只有成年人与他们相伴,因此他们的日常生活都经常与智力水平较高的人相处。而另一方面,出生排序较后的子女有其他兄弟姊妹共享资源,所以家庭的资源被稀释,所以其在学业成就的表现不如长子女或独生子女。而这个现象不独在西方社会出现,即使在东亚地区亦一样。

不过,这个理论仍有一个弱点,就是有些出生排序较低的子女,研究发现他们所得到的资源不比长子女差。通常这些子女的兄弟姊妹都比他们年长至少五年。因此,他们可以得到成人更多的照顾,较年长的兄弟姊妹亦能够领导这些弟妹。这一类出现与长子女相近智力水平的弟妹,被称为“功能长子女”(functional firstborns)。

在心理学,出生次序是否对性格的发展造成影响,仍然是一个具争议的议题。虽然大众普遍相信出生次序对性格的发展具有深远的影响,但反对者对这个理论提出了不少批评与质疑。首先,出生次序并非直接影响孩子的智力,而是出生次序会影响父母或是兄弟姊妹对待孩子的方式,并且借此影响孩子的智力,因此出生次序本身并不具有任何意义,且针对出生次序对性格影响的实验本身就难以维持实验的控制变因,家庭大小、出生间隔、性别、父母性格以及社会因素等可能影响实验结果。同时上述理论均呈现家中子女互相竞争的情境,然而实际的生活情境却可能是兄弟姊妹互相扶持帮助影响的,这也导致实验结果可能是扭曲的。

弗林效应研究结果

[编辑]- 研究人员发现智力测验里升高的智商分数,几乎都是因为受试者在特定领域的表现大幅上升。原先预期受试者经由后天经验(学校教育)获得的结晶智力(crystallized intelligence)有所提升,不过实际并非如此,算术和词汇能力的成绩并没有随时间改变太多。分数主要提高的是“测验抽象的推理能力”。一是测验“类同”能力的问题,例如:“苹果和柳丁有何相似处?”低分的答案是“两者都可以食用”,高分的答案是“两者都是水果”,后者的答案超越单纯的物理性质,同时也涵盖更小的范围。二是受试者必须找出一些几何图案之间的某种抽象关联。

- 弗林效应研究也显示,某些环境因子确实对全世界族群智力测验上都有相当的影响,这与原先计划中假定与文化无关的智力测验相斥。用来测量完全不受语言和文化影响的能力的智力测验称为流体智力(fluid intelligence),为对“非语文性讯息能够洞察和推理的思考能力”,属于先天能力。进一步的研究为美国弗罗里达州立大学(Florida State University)的心理学家密契姆(Ainsley Mitchum)和福克斯(Mark Fox)所做的不同世代智力测验差异的研究。此研究指出抽象思考能力可能和人脑能有弹性地感知外界物体有关。因此,多位研究人员认为上升的智商分数代表的是人类心智的“现代化”,因为要真正生存在现代世界或是掌握现代生活技能,人们必须要拥有分类抽象事物和准确运用推理的能力,即“使我们能够准确辨识抽象的类别并建立起相关性的能力。”

- 案例 1:长辈对于电子设备的不熟悉,如电脑视窗里的“开始”按钮,他们可能会直接拿鼠标敲电脑屏幕上的“按钮”。这些长辈们并非不聪明,只不过他们生长在“按钮”就真的是实体按钮(并非虚拟)的时代。

- 案例 2:苏联的心理学家卢瑞亚(Alexander Luria)对俄罗斯乡下的农夫做的访谈。访谈问:“如果有个地方不停下雪,那么该地的熊永远是白色的。北极总是下着雪,请问那里的熊是什么颜色?”农夫会说他们只看过棕色的熊。他们不会把假设的问题当成有意义的问题。但其实农夫并不笨,只是他们所处的生活环境并不需要回答这种假设类推的问题。

- 也许有人会误用弗林效应,例如:把智商对时间当作是一线性函数,根据时间回推,发现 1900 年的英国人平均智商只有 70 分。这显然很荒谬。弗林效应的真正精随在于“因社会改变而造成的心智的改变”。弗林相信,这是工业革命造成的,工作型态由原本可能不需要那么多“现代智力”的农业相关工作型态,转变成技术和管理导向,促成教育普及。例如:工程师、电工技术员、工业设计师,这些需要掌握抽象原则(相对于过去的不同原则)的新职业类别。这是一种“正回馈”,即越多改变造成我们智力不断上升,进而造成更多“现代化”的改变,令我们的智力呈现稳定持续的上升。

- 至于智力上升是特定皆受过良好教育的资优生?还是在钟形曲线最末端的那些不识字人口?根据美国杜克大学的魏(Jonathan Wai)和普塔拉兹(Martha Putallaz)以及相关研究[16]指出,不管分布在钟形曲线哪里,整体智力指数皆有上升趋势,也直接证明了智力成绩增加背后的文化因素对于每个人的影响应该是一致的。

小结:影响 IQ 的因素

[编辑]| 影响的来源 | 描述 | 例子(证据) |

|---|---|---|

| 基因遗传 | 不同基因的人在做智力测验的时候的结果有巨大的差异。 | 兄弟之间虽然生长在不同环境仍然与智力有正相关。而且同卵相生的双胞胎会比异卵相生的双胞胎有更高的智力关联。 |

| 环境影响 | 后天环境影响基因的表达。除此之外,营养状况、医疗照护、刺激感官的因子、学历及教育环境、人际互动,和个人动力都会对智力造成影响。 | 小孩移居到优良的环境后智力有所提升。居住在一起的同卵相生双胞胎会比分居的同卵相生双胞胎的关联性高。 |

| 性别影响 | 性别的生理构造差异造成不同性别在不同面向的智力差异。 | 普遍上女性语言能力较好而男性视觉空间能力较好 |

天才论

[编辑]天才的特质

[编辑]学者经常以天才为主题进行实验,十五世纪时,许多心理学者便开始揣测天才的特质,在这里特曼(L.M.Terman),阿伯拉汉(W.Abroham)和海尔督尼丝(G.Heldreth)各自对天才进行了以下描述:

特曼(L.M.Terman) 阿伯拉汉(W.Abroham) 海尔督尼丝(G.Heldreth) - 天才儿童在身体方面优于一般儿童

- 学校成绩优异,常跳级

- 兴趣广泛,且对阅读和社会现象感到兴趣

- 通常具有自信与领导力

- 家庭环境较为优渥

- 天才儿童较为诚实

- 情绪较为稳定

- 在社交场合中容易被接纳

- 面临困难的耐力

- 较为机警

- 对问题富有兴趣

- 广博的心智能量(Great Mental Energy)

- 较有幽默感

- 注意力较为集中

- 语言表达较为熟练

近代以来,天才的特质也随着时代的变迁而有所改变,其他有关天才的特质如下:

- 专注力高而忽略周遭环境:天才脑海中常充斥着丰富的想像力,无论是在学习、工作等方面,会将其注意力全心投入在当前所正在从事的活动中,甚至废寝忘食,而忽略周遭的人事物等环境。

- 大量阅读:天才对于文字知识的渴求与常人不同,对教科书中的内容、漫画、学术研究论文等,都能够花费许多时间阅读、吸收、整理,直到能够形成一个完整的知识系统,以解答其心中的疑惑。

- 对周遭的事物感到好奇:天才对所见的每一件事物都会感到好奇,而试图透过询问他人、自身观察、查资料等方式,以理解世界的运作方式。

- 追究问题的细节:天才的求学过程与其他学生不同,可能不会将所有心力投注在追求成绩中,但天才学生对于知识的渴求,能够体现在追究问题的细节中。如有时若教师在讲述课程内容并未非常详细时,天才学生会发觉其知识网络所缺乏的部分,而试图在课余时间询问师长或查资料,以求建构起一个完整、紧密而又环环相扣的知识系统。

- 喜欢与成人作伴:普通的儿童或青少年喜欢与年龄相仿的伙伴相处,然而天才却更喜欢且擅长与年龄较长的成人作伴。这现象反映出天才希望透过与成人为伴,以获得一些从同龄人身上无法获得的知识与人生经验。

- 自动发起项目:普通学生将作业视为是其义务,完成后即可从事自己喜欢的活动,但天才会在完成本分后,自行发起能够深入专研,或投注时间的活动,例如自己动手操作实验,进行科学探究等学习型的行为。

- 高度自我批判:天才对于自我的要求较普通人高出许多,对于自己做得不尽完美之处,倾向在事后检讨自我,以期在下一次从事相同活动时能够更为进步突出。

- 对别人的意见没什么兴趣:“听不进去别人的话”乍听好像是缺点。但对天才们来说,一直听各方意见会阻碍他们前进的脚步,而且他们更喜欢专注于自己的节奏,对别人的评价不太感兴趣,因此人际关系可能会不协调。

- 提出别人想不到的新想法:天才具有创造新事物的天赋,拥有从多个角度看事情的能力,和一般人所看到的不太一样,而有很特别的新想法。

- 有挑战的精神:天才提出不寻常的创意或想法后会执行到底,即使周遭人都认为不可能,他们也不受影响,会将常人眼中像是幻梦的事情实现。

- 理解事物速度异常地快:除了原有的才能外,他们还输入了大量的知识,因此通常能够快速理解其擅长领域的事物,而理解事物的速度越快,能够吸取讯息的速度也就越快,因而有良好的循环。

- 特曼与他的“特曼人” :特曼专精于研究“天才”,他从 1921 年开始,在加州的小学挑选“智商最高”的一群人,追踪他们从小到大的生活,与长大后的成就表现。他挑选“最聪明的人”的方法,是请老师挑选出班上最聪明的孩子,再进行三轮测试,最终从250000名学生中挑出1444名(之后加到1528人)智商最高的学生称为“特曼人”。原先特曼预期,这些最聪明的人会有与一般人不同的成就水平,然而研究结果让他失望了:大部分的特曼人过得平平庸庸,也没有任何人得到诺贝尔奖,反观有两位当时被特曼淘汰的孩子在长大后获得了诺贝尔奖。在特曼所著《天才基因的研究》中,他更失望地写道:“智力与成就并没有完美地结合在一起。”

这样的结果也再度告诉我们,智力测验仅是一种将智能化为数字的方式,它有许多限制与影响因素,测验分数更可能随着年龄而逐渐增加,真正能参考并掌握的,并不是那二位或三位数字,而是自身的努力、信念与纪律,来达成更高的成就。

对特曼追踪实验的批评: 1. 样本没有广泛代表性。

2. 另外,特曼干涉了研究对象的生活,为他们求职和入学写推荐信,运作和帮助一些人入读斯坦福大学。这污染了研究样本,使其失去代表性。

3. 社会学家皮特林·索罗金在其著作《现代社会学及其相关科学中的流行与怪诞》(Fads and foibles in modern sociology and related sciences)(p. 70-76)对这项研究予以批评,认为特曼选取的高智商儿童,与随机选的同样家庭背景出身的儿童,表现几乎没有不同。

4. 特曼选的样本里,很多人由于大萧条和第二次世界大战未能入读大学[37]。样本中近一半的女性几乎终生做家庭主妇[38]。尽管有这些缺点,该研究的样本数据常用于相关研究,因为除此没有如此长时间追踪的人群。

高智商学会

[编辑]高智商学会(High IQ society)是指成员的加入必须依据智商测验分数为条件的组织。其中历史最为悠久且最知名的是门萨国际,1946年,大律师Roland Berrill与科学家兼律师Dr. Lancelot Ware二人基于“来办一个由聪明人组成的学会”的初步蓝图,在英国成立了凡拥有高智商的人皆可入会的――门萨学会“Mensa”取自拉丁文的“桌子”一字,门萨是一个圆桌组织,与会员的种族、肤色、信仰、国籍、年龄、政治倾向、教育程度或社会背景皆不相关。 门萨自成立至今,一直以“创建一个无政治立场、不分种族与宗教的社会团体”为宗旨。只要智商居于世界前2%,无论职业与身份为何,都可以加入。门萨协会的目的一、推动智力的鉴定与陶冶,以增进人类福祉。二、提升关于智力的本质、特性与运用等方面的研究风气。三、催生会员间智力与人际层面的良性激荡。

在此列举一些高智商学会:

| 高智商学会 | 会员数 | 年费 | 条件 |

| 国际高智商学会(IHIQS, The International High IQ Society) | 大约 190,200 人(2017 五月) | 16 美元 | 前 5% 的高智商人群 |

| 门萨国际(Mensa International) | 大约 134,000 人(2017),分布于一百多个国家 | 美国门萨的年费为 79 美元(不同国家会费不同) | 智力在总人口数前 2% |

| Intertel | 大约 1,300-1,400 左右(2014 一月) | 年费为 39 美元 | 智力在总人口数前 1%(在前述定义下为 IQ 135) |

| 三九学会(Triple Nine Society) | 大约 1,800+(2017 十一月)分布于 46 个国家; | 年费 10 美元,终身会费 183 美元 | 智力在总人口数前 0.1% |

| 普罗米修斯学会(Prometheus Society) | 大约 120 人(2014 一月) | 年费为 10 美元 | 智力在总人口数前 0.003% |

| 百万学会(Mega Society) | 26 人(2014 一月) | 略 | 智力在总人口数前 0.0001% |

这些组织的主要目的就是想为高智商个体提供一个社交和智力交流的平台。组织们通常都会举办一系列的活动以供他们的会员参加;以门萨国际为例,这些活动包括但不限于:

- 定期的地区性、国家性和国际性的聚会与会议:为会员提供面对面交流的机会。聚会通常会包含不同的兴趣小组来让会员可以根据自己的兴趣加入各种小组,如书籍讨论、棋类比赛、科学讲座等。

- 智力竞赛与挑战:挑战会员的思维能力。

- 讲座和研讨会: 邀请专家进行各种主题的讲座和研讨会

- 社会服务:慈善捐助以及组织和参与各种社会服务活动,如教育辅导、环保行动等。

- 智力研究:与学术机构和研究组织合作,开展并参与有关智力的各种研究。

智能障碍(Intellectual disability)

[编辑]何谓智能障碍?

智能障碍(Intellectual disability)的症状包括沟通、自我照顾、生活自理、人际技巧……等方面有困难,且此困难已对生活、学业、工作造成重大影响。 智力功能一般使用的智力测验来评估。而智力功能低于一般水平则是智商分数低于70,个人在日常生活或学科学习上较同龄人来的缓慢或有缺陷便是智能障碍的特征。 发生成因分为先天和后天两种,先天智能障碍通常和染色体异常有关,而后天则可能是因为脑部受损,或是受外在环境事物的刺激所发生。

法律上的定义

[编辑]台湾的鉴定基准是参照美国智能不足协会(AAMR)的定义,简言之,智能障碍必须同时符合以下几个条件:

1.标准化智力测验(例如:魏氏儿童智力测验)分数低于 70。

2.在日常生活或是学校生活有严重适应困难。

3.必须发生在 18 岁以前(意即:正常来说,不会有智力正常的成年人突然变成智能障碍者,除非在后天发生意外令脑部受损)。

根据 2007 年 7 月 11 日修正的《身心障碍者权益保障法》,智能障碍属于身心障碍的其中一种。其认定的标准在《身心障碍及资赋优异鉴定标准》中有所规定,必须是智能发展比同年龄之人相较明显迟缓,或在日常生活、学校生活的适应上有严重困难,才会被认定为智能障碍,但必要时仍须经由所在地区的卫生主管机关(如卫生局)邀集医生、临床心理人员、社工人员、特殊教育人员等进行鉴定。也可由当事人或其代理人自行申请鉴定。鉴定后确认者在法律中受到就业、医疗、教育等的补助和保护。

成因

[编辑]根据医学及其他学科研究,至少有 200 种以上因素,以下将举出一些例子。

| 时间 | 例子 |

|---|---|

| 先天 | 智障及退化性神经系统家族史 |

| 母体有特殊性的病毒感染(如水痘、德国麻疹) | |

| 孕母营养不良、酗酒、服用不当药物或毒品 | |

| 胎儿在子宫内发展迟缓、染色体异常、严重先天性异常、先天性代谢异常、脑部发展异常等 | |

| 后天 | 生产过程缺氧、低血糖、电解质异常、颅内出血 |

| 核黄疸、脑膜炎、脑炎、脑部肿瘤、头部外伤、癫痫、营养不良、中毒、新陈代谢疾病等 | |

| 因社经地位造成的贫穷及剥夺 |

并发症状

[编辑]智能障碍者大约有1/3会合并癫痫,1/5合并脑性麻痹,同时容易合并呼吸、消化系统疾病、听力、视力等感官障碍,极须专业人员之评估与治疗。对于某些发生率高,可治疗,但不治疗则后果严重的特定先天性代谢疾病,如:苯酮尿症等,若及早治疗可以避免智能障碍,要注意的是,大部分的心智障碍都是原因不明的,但可以肯定的是智能障碍是不会传染给别人的。

除了智能迟滞可能合并有癫痫及各种神经疾病变,行为障碍:包括类似儿童自闭、儿童过动症、注意力障碍、呆板行为、无法融入社交活动、重复性动作、嗜食癖、自伤、拔头发。 感觉异常:视、听、认知、阅读等困难。 运动异常:肢体僵硬、关节孪缩、走路时步态不稳、动作不协调、舞蹈症等。

鉴定标准

[编辑]- 美国 1975 年 94--142 公法(PL94-142)--适应行为、智力为鉴定标准。

- 1973 年美国智能障碍学会(AAMR)—MR 是指在发展时期一般能力呈现低下,而且有适应行为缺陷的状态。

- 1992 年 AAMR 定义--MR 指个人某些能力的缺陷,同时在下列领域中存在两个或两个以上的缺陷:沟通能力、自我照顾、居家生活、社交技巧、社区资源使用、自我指导、健康与安全、实用性学业、生活自理、休闲娱乐,且发生于 18 岁之前。

- 2002 年 AAMR 定义—MR 系指在智力功能和适应行为上存有显著限制而表现出的一种障碍,所谓适应行为指的是概念(Conceptual)、社会(Social)和应用(Practical)三方面的技能,发生于 18 岁之前。

分类

[编辑]以下以表格整理智能障碍分级:

| 分类 | 心智状态 | 生活自理能力 |

|---|---|---|

| 轻度 | 智商介于该智力测验的平均值以下二个标准差至三个标准差(含)之间,或成年后心理年龄介于九岁至未满十二岁之间 | 在特殊教育下可部分自理生活,及从事半技术性或简单技术性工作的轻度智能不足者。 |

| 中度 | 智商介于该智力测验的平均值以下三个标准差至四个标准差(含)之间,或成年后心理年龄介于六岁至未满九岁之间 | 于他人监护指导下仅可部分自理简单生活,于他人庇护下可从事非技术性的工作,但无独立谋生能力的中度智能不足者 |

| 重度 | 智商介于该智力测验的平均值以下四个标准差至五个标准差(含)之间,或成年后心理年龄在三岁以上至未满六岁之间 | 无法独立自我照顾,亦无谋生能力,须赖人长期养护的重度智能不足者 |

| 极重度 | 智商未达该智力测验的平均值以下五个标准差,或成年心理年龄未满三岁 | 无自我照顾能力,亦无谋生能力,须赖人长期养护的重度智能不足者 |

智商鉴定若采用魏氏儿童或成人智力测验时,智商范围极重度为二十四以下,重度为二十五至三十九,中度为四十至五十四,轻度为五十五至六十九。若无法施测智力测验时,可参考儿童发展适应行为量表评估。

倾向与征兆

[编辑]- 幼儿期

- 无法顺利和同年龄的幼儿沟通或相处交流,在许多场合当中有说话迟缓的情形。若是先天的染色体异常引起,通常能够及早发现,但有些人在幼儿期可能仅表现出轻微的征兆(IQ 60-70)而遭忽略,在学龄期才被诊断出来。

- 学龄期(6 - 15 岁)

- 判断力和记忆力出现问题,一般的学习出现困难,无法顺利进行规则较复杂的游戏或活动。由于在学龄期才显露出的症状可能是由于压力或其他后天障碍造成而并非先天智能障碍所致,因此通常无法利用在学业成绩上的表现直接判断是否为智能障碍,仍须考量其他因素(例如学习障碍或是单纯的行为问题),还得经过更进一步的判断以确认是否为智能障碍。

- 成年期(18 岁以上)

- 在一般职场上的就业门槛较高,但如果本人的能力可与环境配合就不会有问题。若在一般职场上有就业或工作的困难,也有许多相关障碍者保护团体开设的庇护工作场所。此外,智能障碍者可能难以对日常所碰到的各种事物(例如高额的契约签约)做出正确的判断,也因此容易被恶意欺骗。然而这些智能障碍者可以透过学习来改善,许多轻度智能障碍者在长大成人时已能独立生活,他们在其他人眼中可能仅是“较缓慢”而不会被认为是“智能障碍”。

以下征兆可能发生在智能障碍者身上:

- 言语表达有困难

- 变得难以记住事物

- 难以了解社会规则

- 难以了解事物的因果关系

- 无法解决简单的问题

- 思考上的逻辑有困难

智能障碍者之特征

[编辑]| 方面 | 例子 |

|---|---|

| 学习能力 | 反应慢、学习迁移及类化困难、学习动机差。学科学习成就低落、难以进行抽象思考、缺乏想像力、创造力。注意力不易集中、不易持久。概念、组织能力、推理能力差。 |

| 人格特征 | 缺乏弹性,分化度低。常将成败归因于外在因素。自我概念差,不喜欢自己,因常失败而感觉自己无能、自卑。表现享乐主义方式,希望立即获得满足。 |

| 生活适应及行为 | 生活自理能力、事务处理能力、时间观念较同龄儿童差。缺乏临机应变力。语言理解表达力差,较难参与有规则之游戏.表情和行为较呆滞、笨拙。体能与健康情况较差。

重度智障者有时会发生

|

| 职业适应 | 动机薄弱、人际困难 |

智能障碍的语言特征

[编辑]1. 语言表达可能显得较为幼稚,有时使用简化或重复的语言形式。

2. 常常使用一个语词表达不同的事物或概念。

3. 使用语汇多属具体性的名词或动词,对抽象概念理解较慢。很少使用形容词、助词、连接词,最常使用名词。

4. 平均句子长度较短,大约维持在一个至两个词的长度。

5. 使用的句子结构简单、缺少变化,以简单句居多。常出现不完整句、非句型的口语表达现象。

6. 听觉理解较差,单词尚可,比较无法了解含抽象概念的复杂句子。

7. 高达50%以上的智能障碍者有构音异常的问题:

(1)数个特定语音异常,

(2)整体性构音异常,整体语音的清晰度降低,

(3)完全缺乏语音的发出。

8. 约20%的智能障碍儿童可能出现声音异常,如声音粗哑或缺乏语调变化,听起来可能较单调。

9. 语言发展较一般孩子落后,其落后程度与智能障碍的严重度成正比,无论在语言理解或是语言表达上均发生困难。

复健训练目的目的及方向

[编辑]早期疗育希望透过治疗及教育,提高及发挥智能障碍者的智能与潜力,提升其独立生活能力、自我照顾能力与社会适应能力。智能不足的孩子在早期发育上可能有发展迟缓现象,因此若能早期发现、早期治疗,便能提早教育、训练孩子的适应能力。另外,经由长期的训练较能改善适应的问题,但智商则较为稳定难以改变。

希望透过教育与训练照顾者,学会如何去处理或适应并发行为及造成之功能障碍。内容包含:

- 居家照顾

- 正常化生活及教育

- 家庭问题,包括:遗传咨商、婚姻、行为困扰及处置。

- 情绪压力:忧虑、罪咎、忿怒、羞耻等处理。

长期处置:学习、工作、婚姻、安养及财力来源或支持等。

复健训练

[编辑]临床上早期疗育,希望透过处理及教育照顾者,如何去处理或适应并发行为及造成之功能障碍,协助拟定处理计划、提供咨询。复健训练依照不同年龄、不同智力水平有不同的训练目标,大致可分为个人适应功能及团体适应功能的提升。

个人适应功能主要包含自我照顾、生活自理及动作技巧能力。

- 自我照顾包括:是否能自行饮食、如厕、盥洗、仪容整理…等方面;生活自理包括:是否能协助家事、清洁用品、使用电话、了解时间、购物…等方面。

- 动作技巧方面包括:大肢体动作及手部精细动作的技巧,包括:跑、跳、骑脚踏车、开关门、运笔、使用剪刀、扣钮扣、使用筷子…等方面。

团体适应功能主要包含沟通及社交技巧能力。

- 沟通技巧包括口语的理解、口语表达及读写能力。

- 社交技巧包括与他人一起游戏、互动及应对进退、处理人际情境的能力。

复健咨商

[编辑]复健咨商的目的在于让个案了解自己的潜能与会遇到的问题与挑战,再透过充分的利用资源与协助,协助个案生活能力的自主性、帮助个案寻找适合的工作并安排适合工作流程等。来帮助就业以及在社会上有能力的独立生活。其实际的应用包含生涯规划及职业转衔。

- 生涯规划:透过测验及咨商,让个案了解生活的历程与自我的概念,了解成长与在社会上的独立性。并以此为基石,去选择有兴趣学习或者是想从事的事。而工作会在人生中历时很长,也是确保人在社会中独立生活的重要因素,因此职涯规划是生涯规划内的一个重要项目

- 职业转衔:在整个生涯当中,会经历最久的就是职涯。职业转衔的目的就是协助这些人选择工作、并在进入新职场后能够顺利衔接,因为在开始新的工作是否顺利会连带影响后续的工作情况。转衔教育的核心理念是让对象获得适应新工作的能力,但当遇到要进入支持性就业的个案时,也会帮助个案训练职前技巧、工作技能训练等。

教育方式

[编辑]早期疗育

[编辑]“早期疗育”是指为发展迟缓或有可能发展迟缓的儿童,提供的连续性及整体性服务,包括教育、医疗、复健、家庭支持及社会资源等,使孩子能发挥最大的潜能发展,降低障碍的程度。

一般来说,儿童发展潜能最佳的时机是 0~6 岁,这个阶段脑部以及各方面的生活学习能力与经验都不断在扩展,尤其是 3 岁以前更是重要的黄金期,在学龄前接受早期疗育是促进孩子能力发展的关键期。

无论国内外的研究都指出,若此时期能有机会接触到早期疗育的服务,对于儿童本身往后的学习成长有所帮助外,也对于家人的教养经验与情感互动关系有正面的影响。

接受服务的儿童及其家庭都会有一份经过专业人员的需求评估后所拟定的服务内容(含括家庭心理情绪支持、福利服务咨询、医疗复健、亲职教育等),进而拟定个别化教育计划(Individualized Education Program;IEP)及个别化家庭服务计划(Individualized Family Service Plan;IFSP)采跨专业整合性的服务,并考量全人整体性发展的概念,由社政、教育及卫生三大主管机关共同统筹合作提供服务。

早期疗育服务有其一定的流程,以台湾为例,依序为:初筛、通报、转介、评估、疗育及家庭支持

- 初筛:透过产前检查、新生儿代谢筛检、儿童健康检查、卫生与亲职教育等方式评估儿童的发展状况是否正常。

- 通报:依据法规,迟缓儿童通报采责任通报制。“从事与儿童业务有关之医师、护士、社会工作师、临床心理师、教育人员、保育人员、警察、司法人员及其他执行儿童福利业务人员、发现有疑似发展迟缓之特殊儿童,应通报当地直辖市与县(市)主管机关”。

- 转介:通报转介中心社工员对于接案之迟缓儿童,应先做个案建档管理,并根据儿童之发展状况,将其转介至评估、疗育单位,使其尽快获得所需之服务。

- 评估:透过专业团队诊断儿童之全面发展状况,了解其是否有发展迟缓的问题,以作为后续疗育服务提供之参考,各县市“发展迟缓儿童联合评估中心”,提供专业团队之联合或特别门诊方式进行评估,亦可减少家长往返医院、不同科别挂号与等待的时间。

- 疗育与家庭支持:协助迟缓儿童及其家庭结合医疗、教育与社会等方面的服务措施,改善儿童本身的发展,减少往后生活上产生障碍的机会。

特殊教育

[编辑]“特殊教育”即是为了满足有特殊学习需要者的教育需求,而专门设计的课程、教材、教法、组织形式和设备对特殊学习需要者所进行的达到一般的和特殊的培养目标的教育。特殊学习需要者主要分为身心障碍与资赋优异两大类,大部分时候都会指身心障碍这一类,但资赋优异这一类也是特殊教育重要的一环。身心障碍主要分为以下几种形式:脑力障碍、视力障碍、听力障碍、智能障碍、言语障碍、肢体障碍、脑性麻痹障碍、身体病弱障碍、情绪管理功能障碍、学习功能障碍、多重功能障碍、自闭障碍、发展迟缓功能障碍、认知障碍、其他障碍等。

在身心障碍学生接受特殊教育的过程中,教育单位必须依据身心障碍学生的学习能力与学习需求,将学生安排在适合的班级或学校;老师必须在了解学生的优势与限制能力后,为学生设计符合学习能力的教学目标与课程内容,提供学生差异化的教学方法及各项教育支持,让学生能学到和同侪一样的知识、知能或生活技能,协助学生发挥最大的学习效能。而分配班级也有以下几种分类:

- 集中式特教班:由特教老师全部担任所有的教学、学童互动的工作。

- 合作制班:大部分的时间都由特教老师进行教学工作,少部分时间参加普通班,与正常学习的同学互动。

- 资源教室:学生大部分时间都在普通班接受教学,但有少时间需要特教资源的时候可以来资源教室获取相关管道。

或是针对某些特别的学生(例如:有严重疾病而无法离开家、病床的孩童),到其家中进行一对一或多对一的协助其课业发展。

对于智能障碍者的教育课程设计,首先应考虑课程本身是否符合智障者的需求与发展,智障者年龄越大应越重视实用性及职业性课程,使其走入社会时能良好地适应。课程内容设计尤应配合个别差异与需要,避免让学生一接触就产生强烈的挫折感。

对于资赋优异的课程设计,跟身心障碍的概念相同,应先考虑资赋优异学生之性向及优势能力,设计相关适性课程,或是提早选修更高等的课程。

提供无障碍学习环境

考量生理及心理上的因素,应视情况提供所适合的学习环境,如安排同侪协助其学习、调整教学模式与策略、避免特殊学习需要者遭受异样眼光看待等。目前可能的采取的方式有三种:

- 融合教育:基于机会均等与公平主义立场,论者认为障碍学生应在普通班与正常学生一起接受教育并借此经历人际互动的学习刺激,但仍需提供障碍学生特殊教育的服务。

- 分别教育:透过独立的学习环境给予智能障碍的学生个别化的教育,并借此改善其学习上的问题。举凡特殊班、资源教室、启智学校等均属之。惟此种教育型态最为被诟病的地方是会减少智能障碍学生与一般学生互动的机会。

- 在家自行教育:若是智能障碍学生在行动或是情绪上具有极大的障碍而无法在学校进行学习,则必须在家加以照护,此类学生多为重度智能障碍,家长若要采取此种教育方式需要申请,且政府亦会定期派人巡视并与家长讨论教育的方法。

易混淆疾病

[编辑]- 自闭症类群障碍或泛自闭症障碍(autism spectrum disorder):儿童部分有不同程度的智能缺陷,但主要特征是情绪,言语和非言语的表达困难及社交互动障碍,会对限制性行为与重复性动作有明显的兴趣。

- 儿童思觉失调症(Childhood Schizophrenia):大都于 7、8 岁后起病,有思维不连贯、妄想、幻觉、感情淡漠等,除衰退期外,一般智力缺陷不明显。

- 器质性精神病(Organic psychosis):有感染、中毒、外伤等病史或神经系统体征,虽伴有智能缺陷,但不像精神发育迟滞那样全面性缺陷,在生活技能等方面障碍较轻。

智力研究中的争议

[编辑]人类智力方面的研究与学者经常面临了许多舆论或挑战—甚至比起其他研究主题,这些挑战多到无可忍受的地步。 一些备受争议的内容包括:

1. 从心智量度理论以及以常理方式看待这个主题的差异

2. 智力在每日生活中的重要性

3. 遗传因素和环境因素对人类智力的影响

4. 不同种族及性别的智力差异,以及这些差异的来源和意义

其中第1, 3, 4点皆有在前述内容探讨。

小结:关于智力的迷思

[编辑]智力测验的限制

[编辑]观察智力测验演进的历史,可以发现学者不停地改善旧版智力测验的缺点,并尝试开创出全新的测验方法。然而,目前多数的智力测验还是检测逻辑推理、抽象思考和资讯处理能力,而没有顾及其他层面,如社会智力、学习能力与反省能力等。

在社会智力方面,做智力测验多半是面对纸笔或电脑。但若想正确了解一个人的智力,必定不能永远从相同情境判断,而是根据一个人在不同情境下产生的不同反应,得知受试者在其他场合下如何处理事务、危机应变。总体而言,单纯以题目测验难以得到成果。

由于智力测验能测出的,多半是受试者本身已知的知识,受试者的学习速度快慢、学习能力优劣等等,往往无法从测验中得知。除此之外,考虑到测验项目的独立性,智力测验的设计本来就会避免让受试者从作答过程中学习到题目的内容,会希望受试者以自身的能力作答。尽管有部分学者将学习能力归类为智力表现之一,但目前的智力测验仍然无法检测出受试者的学习能力。

另外,智力测验测量的是受试者快速思考与解决问题的能力。透过短时间的测验无法得知那些长时间反思、规划、检讨等自我意识的表现力,必须透过深入了解某人的想法及观念才能得知。由此可见,智力测验的结果虽能快速判断个人能力,却仍有一些面向是无法顾及的,所以仍必须配合其他心理相关测验,才能得知一个人的各项资讯与能力[17]。

遗传(先天)与环境(后天)影响的争议

[编辑]智力究竟是受先天还是后天影响的争议始终存在,问题大多是对于遗传率存有误解。例如,遗传率针对的是群体统计的结果,而非一个人的特质受影响的百分比,因此 70%的遗传率并不代表七成来自遗传、三成来自环境,而是根据群体中的差异,大约有 70%可归因为基因。

环境与遗传可能相互影响,例如同卵双胞胎共同创造出的微环境将使他们的智力相关性更加明显。微环境是指当事人各方面特质与行为所创造出的环境,因为同卵双胞胎长相及个性相似,外界对待他们的方式与期待可能雷同。另外也可能会因能力、兴趣相似的缘故,选择类似的环境,因此环境相似性也是重要的因子。

遗传率本身会受到环境变化的影响而变动,通常遗传率的数值代表的是某个时间点统计得到的结果,当外在环境发生改变,遗传率也会随之变动。例如上述提到的弗林效应,当教育普及化后,每个人受教的机会变得相等,智力变异的遗传率数值就会因此降低。也就是说,当环境因素的影响提升,遗传所影响的百分比便会降低。这两项因素拥有持续变动且相依的关系。

然而,也有某些人的特质受到遗传的影响较大,称为高遗传率特质,像是心智年龄。这点通常无法借由改变环境来降低遗传率。综合以上论述,我们不能完全将智力表现完全归因于单一遗传因素或环境影响,因为两者本就会或多或少互相影响、共同左右个人的智力水平。

不同文化的智力观

[编辑]每个文化所关注的智力不同,因此若单凭个人获得的智力成绩来判断对方的智商高低是以偏概全的,必须发展出更多元的智能理论来涵盖更多能力。像是生活在东南亚以捕鱼为生、被称为“海上吉普赛人”的巴瑶族,有优异于常人的潜水能力,且不须地图、罗盘就能知道方向;东非原始土著民族,骁勇善猎的马赛人,在严峻的生活环境下具备极佳视力,能一眼看见好几米外的猎物,奔跑与跳跃能力更是鹤立鸡群。也就是说,若用同一套标准去测验、衡量一个人的智力,不仅有失文化公平性,也代表我们是戴着有色眼镜去看待异文化的人,做出狭隘而不精准的评价。

文化差异与智力测验

[编辑]一战时期的美国,出现了宣称智力与人种相关的多篇研究。这时期的许多研究宣称“白人智商分数较黑人高”,虽说是进行标准化的智力测验,实际上却忽略了文化等成长背景的差异,而得出具有偏差的结论。而在 1960年代出现了以黑人文化及语言为基准设计的智力测验Chitling Test, 这项“智力测验”的结果则指向黑人平均分数比白人高。

澳大利亚的学者曾对城市及原住民部落的孩子进行记住物体位置的研究,他发现当物体为橡皮擦、回纹针等工业化大量生产的物品时,城市的孩子们得到较高的分数。但若将物体换成不同颜色的石头、不同的天然物质时,原住民孩子们则有较好的表现。

由此可知,所谓的“聪明”、“理解”等皆与文化及成长背景有关,在谈到智力及“智力测验”时,应考量文化背景,具备文化敏感度。

在此背景下,逐渐衍生出泛文化测验的概念,旨在避免受试者因文化差异影响测验的结果,故又称为无文化影响测验(culture free test)、跨次文化测验(cross-subculture test)或文化公平测验 (culture-fair test)。为免除或减少文化差异对智力测验结果的影响,测验编制者通常会选取非文字题目,以符号和图形来测量受试者的认知能力,分析其推理、讯息整合、解决问题的能力。从测验设计或测验运用等两方面来避免受试者因文化差异的影响。 最相关的测验方式为由Raymond Cattell创建的Culture Fair Intelligence Test (CFIT) 。其包括三个量表,均由非语言性的视觉谜题组成。量表I包括八个子测验,如迷宫、符号抄写、辨识相似图画和其他非语言任务。量表II和III均包含四个子测验:完成图画序列、分类、矩阵推理以及条件测验。

- 测验设计方面:泛文化测验的重点在评量非语文的关系、了解与推理能力,而传统智力测验的重点则在评量经由学习与经验累积的各项能力。测验编制者秉持着“任何智力测验难以摆脱文化影响,仅能在测验设计上努力寻求适合于多种文化的内容或施测方式”的态度,尽量将存在于单一文化的特殊影响因素减到最低。

- 泛文化测验的特色:

- 测验形式大多为纸笔或实作的非文字题目

- 测验内容大多以各种图形推理、问题解决为主

- 测验指导语翻译成数种主要语言。例如:卡泰尔(R. Cattell)<文化公平智力测验>的三个量表均为纸笔测验,题目类型均为选择题,量表的指导语翻译成数种主要语言,供不同国家的受试者使用。

- 测验运用方面:泛文化测验不仅会建立不同文化或次文化的常模,供不同文化或次文化受试者参照、比较其结果,亦会分析不同文化或次文化受试者施测的典型反应,如受试动机、反应类型、反应心向或价值观取向,以此分析结果作为选择、预测、安置或其他重要决定的重要依据。解释测验结果会根据其文化或次文化特色予以适切解释。

- 泛文化测验的争议:

- 普适性问题:即使是泛文化测验,也难以完全避免文化因素对测验结果的影响。即使使用非语言符号和图形,仍然可能存在一些文化偏好或特定文化背景下的理解方式。

- 测试效度:一些人质疑泛文化测验的效度,认为这些测验可能无法完全测量智力的各个方面,或者可能忽略了某些文化背景下的重要能力。

- 文化公平性与翻译问题:虽然泛文化测验旨在提高测验的文化公平性,但实际上可能仍然存在一些文化偏见或特定文化背景下的测验难题,此外,翻译质量的差异可能会影响测验的准确性和公平性。。

智力测验结果并非不变

[编辑]很多人在国小或国中测过智力测验后就认定了自己的能力,间接影响了他们未来的能力发展。但其实智力测验是会随者年龄改变的,且是一个可以透过后天训练影响的事情,分数低不代表不擅长或比较愚笨。只能代表说在这方面有许多不熟悉的细节或只是第一次接触而不熟悉。很多父母会把孩子们的智力测验当作唯一判别他们是否聪明、在往后的人生是否会成功的依据。但都忽略了这些数字是会变动的。小时候的 IQ 高只能代表他智力发展得较早、接触的环境给他较多资源。

但其实智力测验的结果都不是不变的,这些数字不过就是一个参考,而非人生是否成功的定论。

智力与演化

[编辑]社会智能假说(social-intelligence hypothesis)

[编辑]社会智能假说由英国心理学家尼古拉斯‧亨佛瑞(Nicholas Humphrey,1943-)提出。亨佛瑞认为人类智力的演化源自于面对社交生活的需要,因而提出此假说。

过去一般认为智力对于人类生存的优势与运用工具或武器有关,带给人类在搜寻粮食、避免掠食者和探索猎场的优势。但亨佛瑞在山中观察大猩猩数个月之后,认为那些行为对于原始人类或森林里的动物都是很容易的,而智力持续演化必有其他用途。亨佛瑞在 1976 年提出了社会智能假说:“灵长类之所以发展出智力,为的是在群体生活的复杂社交需求中取得生存优势。”[18]

许多灵长类动物学家被亨佛瑞此理论触发灵感,而后在猴子与人猿身上观察到复杂的交际、政治手腕,然而这并不能够直接证明亨佛瑞的假说,因为智力可以展现在这些复杂的社交场合,在非社交场合(例如搜集食物、使用工具等)也会派上用场,而社交行为中同时也由许多不比衡量智力更复杂的原因所组成,例如认知、情绪、表情、感官等。

假说检验案例

[编辑]1995 年英国的灵长类专家罗宾‧丹巴尔提出了一个可能可以成功验证这个假说的指标。他将“群体的大小”当作社交复杂度的指标,然后以“大脑的大小”作为智力的判别标准。在当时有许许多多与灵长类有关的研究显示这两个指标拥有正向关系。

后续的研究则修正了单纯以大脑大小来判别智力的指标,改为对于新皮质区域大小的比较与判断标准。

当然这个假说之所以还是假说必然有其缺陷之处,例如在澳大利亚西澳大学演化生物学中心的本杰明‧艾许顿(Benjamin Ashton)与他的同事便发现,虽然亨佛瑞的理论看似在上述的研究里获得支持,但当透过大型数据库进行跨物种分析比较时,通常会得到相反的结论。[19]

而这样的缺陷也可能是因为人类对于跨物种的比较标的无法拿捏,且对于部分物种的资讯不够充足所导致的结果。也因此艾许顿进行了同物种之间的比较,透过不同群体大小的澳大利亚喜鹊来进行实验,并且以认知能力来作为衡量智力高低的标准,实验结果显示群体较大的喜鹊平均而言认知能力较强;但这个实验也未必准确,因为群体作为衡量社交复杂度的指标这件事并不准确,群体越大并不代表群体内的社交越复杂。

后天性反社会人格(acquired sociopathy)

[编辑]权力运作起来,似乎就像一种使你对别人无感情的麻醉剂。大量研究显示,权力的一个效应,就是让你用负面眼光看其他人。如果你权力大,你就更有可能觉得多数人又懒又不可靠。(本文摘自《人慈》一书,作者为罗格.布雷格曼Rutger Bregman)

后天性反社会人格,通常指的是在个人成长过程中,由于环境、社会因素或个人生活经历等因素的影响,导致其发展出具有反社会特质的人格特征。这些特征可能包括缺乏同理心、冷漠无情、对他人欺骗和操控的倾向、反社会行为的趋向等。

以下是后天性反社会人格可能形成的一些因素:

- 家庭环境:家庭中存在暴力、虐待、忽视或家庭成员之间的不稳定关系可能对儿童的人格发展产生负面影响。父母的反社会行为和教养方式也可能对儿童的行为和价值观产生深远影响。

- 社交环境:学校、同侪关系和社会环境中的暴力、欺凌和不良行为可能对个人的价值观和行为产生影响。孩子在这种环境中可能学会了操控、欺骗和使用暴力来应对困难。

- 个人经历:某些个人经历,如受到创伤事件的影响、缺乏稳定的经济和社会支持、缺乏机会和资源等,都可能对人格发展产生负面影响,进而导致反社会特质的形成。

- 心理因素:某些心理因素,如缺乏同理心、冷漠无情、焦虑或抑郁等,也可能促使个人表现出反社会行为和特质。

后天性反社会人格可能会对个人和社会产生严重的影响,包括对他人的伤害、犯罪行为、家庭破裂、社会不稳定等。因此,及早识别和处理这些问题至关重要。治疗和支持方案可能包括心理治疗、社会支持、家庭治疗、行为疗法等,以帮助个人理解和处理其行为、建立健康的人际关系,并发展积极的生活方式。

- 1998年,克特纳与研究团队请每组3名志愿者的小组陆续来到实验室。实验会随机把其中一人指派为团体领袖,而他们都会拿到一项必须完成的枯燥工作。没多久,有个助理会带一盘共五片的饼干来给团体分。所有的小组都会留一片在盘子上(这是礼仪的金科玉律),但几乎在每个案例中,第四片饼干都会被领袖吃掉。此外,克特纳的一名博士生还注意到,领袖看起来似乎也是吃相比较难看的人。重放影带之后,很明显可以看出这些“饼干怪兽”都比较常开着嘴嚼饼干,吃的时候比较吵,而且在衬衫上掉的饼干屑也比较多。

- 起初,此实验结果并未引起共鸣,但近年世界各地发表了众多类似的研究结果。克特纳和研究团队也再度进行了观察,这次是观察昂贵车辆的心理效应。这一次,第一组受试对象得开一辆破烂的三菱或者福特平托(Pinto)车,接着要他们开向某条斑马线;此时正好有行人步出人行道,踏上斑马线。所有的驾驶都依法停车。

- 但在本研究的第二部分,受试对象可以开拉风的奔驰车。这次,有45%的人没有停车礼让行人。事实上,车子愈贵,行车态度就愈没礼貌。“BMW驾驶最糟糕。”另一名研究者跟《纽约时报》这么表示。(本研究现在已经被复制进行了两次,并得到类似的结果。)

- 观察了驾驶行为后,克特纳终于发觉到这让他想起什么。医学名词叫作“后天性反社会人格”(acquired sociopathy):一种非遗传的反社会人格障碍,心理学家于19世纪首度诊断出这种症状。它出现在头部受重击导致脑部关键区域损害之后,可以把最善良的人变成最糟糕的那种马基维利信徒。

后来人们发现掌权者也会展现同一种倾向。这种人真的就会表现得好像脑部损伤的人。他们不只比一般人更冲动、更自我中心、更鲁莽大意、更傲慢无礼,他们也更有可能会背着伴侣偷吃、更不会关心他人,也对他人的观点更没有兴趣。他们也比较无耻,常常无法展现那个使人类在灵长类中独一无二的面部现象。

近年相关研究

[编辑]在 2018 年 2 月份 Nature 期刊中,艾许顿与他的同事以澳大利亚野生喜鹊为研究对象,改采取“同物种之间”(intraspecies)的比较模式,尝试对亨佛瑞的“社会-智能假说”提出支持的证据。

澳大利亚喜鹊生活在固定区域,且为群居的鸟类。艾许顿研究团队在研究中,研究了来自 14 个的地理区域的 56 只喜鹊,群体大小从 3 到 12 只不等,以脚环来进行追踪与辨识。在智力评估的部分,他们不测量大脑尺寸,而是采取认知能力测验的方式,以三个不同的装置进行以下四种技能测试:抑制控制(inhibitory control)、联想学习(associate learning)、逆转学习(reversal learning,进行与前次训练相反的任务),以及空间记忆。让喜鹊在木头或塑胶的装置上,进行问题解决技巧的测验,成功解决的喜鹊可以获得起司奖赏。

研究结果发现,喜鹊群体的大小与它们的认知能力表现有正向的相关性。整体而言,在大群体里的喜鹊,在任一个测验的表现都优于小群体里的喜鹊。当然在判断个别时,仍有部分小群体里的喜鹊个体大于大群体里的喜鹊个体。研究团队进一步记录雌喜鹊每年平均孵化的卵数,结果也发现,认知能力表现较佳的雌喜鹊,有较成功的繁殖优势。

虽然艾许顿的研究成果无法直接验证亨佛瑞的假说(智力是因应社交生活复杂化而演化出来的),但他们成功在鸟类成长周期的前期(200 天大),观察到群体大小与认知能力发展之间的关系,这说明了善于社交与认知能力的关系,确实可能受到天择作用的影响(例如:认知能力佳者社交表现也较佳,而善于社交则提高其群体的生存机会)。

跨文化研究

[编辑]在本土研究这一部分,我们试图补充教科书方面的不足。一提到智力,大家普遍只会想到智商(IQ),所以在此补充了“多重智力”和“情绪智力”两大分项。在情绪智力方面,我们又以年龄来分成五个阶段:小学生、国中生、大学生、工作者和亲子关系,分别探讨不同年龄层的情绪智力和其相关影响。最后再回到智商对学业成绩的影响和学习障碍,并讨论影响智商的因素,希望这些补充能使读者对于智力有更广的了解。

多重智力

[编辑]多重智力理论模式的验证与应用是以Sternberg 三元智力理论为基础,再使用心理计量学及认知取向智力理论所形成的一套统整性智力理论。这个理论强调智力有三个层面的差异,包括内在、中介、外在三层,而每层又有不同成分的智力,这也代表智力的分布是有阶层关系的。

研究中探讨了这种统整性的智力理论,并利用这种多重智力的理论来产出新的、并且有变化的智力测验。而从认知过程的角度探讨研究智力的本质,也是本研究的主要研究目的。

本研究认为智力的本质在于“内在能力与学习潜能”、“面对外在环境的解决能力”和“中介的经验能力”,认为多重智力理论除了强调智力本质多重化外,更注重认知过程的关系。另外,多重智力理论也注重社会生活环境对智力的影响,显示出其对于智力发展的重要性。人类的智力是可以透过文化冲击而改变的,主张“智力是动态化的且可改变的”。此研究也发现领悟力的差异会影响积极的价值取向,解决问题的智慧、工作态度及兴趣的广泛程度,并且证明领悟力与创造行为关系密切,因为具有高领悟力的人会将过往习得的知识与现在面对的情况加以连结,所以会具有较高的创造能力,并且解决问题的效率也比较高,实际上的应变能力也较好。 最终,也得到了几个结论:

- 智力本质可以从认知反应时间和认知的成分(领悟程度、创造经历等)来探讨。

- 智力的发展是复杂的认知历程,因此可以从对事物的认知方面来探讨智力的本质。

三元智力理论 参见本章:#智力三元理论(triarchic theory of intelligence)

情绪智力

[编辑]定义

- 情绪智力(Emotional Intelligence)的概念是由美国耶鲁大学的 Saloüe 与新罕布什尔大学的 Mayer 所提出的。情绪智力是指一个人管理情绪的能力,一个人对于理解、利用以及控制个人情绪的能力都算是其中的一环,同样地,对于其他人的情感产生共鸣也是其中一环。此外,情绪智力可以经过后天的指导及学习而有所改善。

理论

目前情绪智力的理论主要有三种代表性架构:

- Mayer & Salovey:偏重认知能力取向的情绪智力。包括了解自己及他人的情绪、使用语言文字表达情绪的概念,能处理自己和他人的情绪,并进一步使用情绪解决问题或做决定。

- Goleman:以 Mayer & Salovey 的情绪智力理论为基础,并与行动理论、工作表现相连结。认为利用基于情绪智力的学习能力,可使工作产生杰出的表现。

- Bar-on:将情绪智力建立在人格理论上,形成一种心理健康或自适(well-being)的模式。

这些理论中包含五个主要领域:(以下为情绪智力问卷的十五个分量表)

| 内省技巧 | 自尊、情绪的自我觉察、自我主张、独立、自我实现 |

| 人际技巧 | 同理心、社会责任、人际关系 |

| 压力管理 | 压力容忍度、冲动控制 |

| 适应力 | 现实考验、弹性、问题解决 |

| 普遍情绪 | 乐观、快乐 |

情绪智力的五种能力

[编辑]情绪智力指的是能监控自己与他人的感受与情绪,区辨它们,并利用这些讯息来引导个人思考与行动的能力。

提出者Salovey & Mayer (1990)认为情绪智力包含从低阶到高阶的五个方面

- 1. 正确认识自身情绪的能力:能够认识自己的感觉、情绪、情感、动机、性格、欲望、基本的价值取向等,并以此作为行动的依据。

- 2. 妥善管理自身情绪的能力:能够认识、协调自己的快乐、愤怒、恐惧、爱、惊讶、厌恶、悲伤、焦虑等体验。

- 例如:自我安慰、主动摆脱焦虑、不安情绪。当自己情绪不佳时,可用以下方法帮助调整情绪:

- (1)正确厘清使自己心烦的问题

- (2)找出此问题的原因

- (3)进行一些建设性引动

- 3. 自我激励:面对欲实现的目标,随时进行自我鞭策、自我说服,始终保持高度热忱、专注和自制,提高办事效率。

- 4. 认识他人的情绪:了解他人的情绪、性情、动机、欲望等感受,懂得换位思考,设身处地且快速地进行直觉判断,作出适度的反应。

- 在人际交往中,能透过对方的语言、语调、语气,以及表情、手势、姿势等透露情感的细节,协助判断。重点常是这些关键信息,而非仅是对方“说什么”。

- 5. 人际关系的管理:是指管理他人情绪的艺术,而个体的人缘、人际和谐程度都和这项能力有关。

- 深谙人际关系者,容易认识人,也善于透过他人的表情、了解其内心感受、体察其动机想法,与人相处的气氛因此愉悦自在。这类型的人往往能充任集体感情的代言人,引导 群体走向共同目标。

正确解读情绪智力

[编辑]- 情绪智力不存在显著的性别差异。尽管有些研究发现,在某些情绪智力维度上可能存在性别差异,例如,女性通常在情感觉察和共情能力方面表现得更好,男性可能在情绪调节和压力管理方面有较好的表现。但这些差异往往是平均意义上的差异,并不一定适用于每一个个体,且并不构成情绪智力的普遍趋势。在情绪智力表现上两性皆有其长处和不足之处,因此情绪智力并没有与性别相关的特定趋势。

- 非由遗传决定:情绪智力的水平并非由先天决定,也不是在儿童早期阶段便已发展定型。EQ在人的一生中会透过不断学习而提高,随个体成长,我们越来越善于控制,并且更加娴熟于共情能力与社交技巧。

- 良好的情绪智力更接近一种技能,不等于没有精神疾病或人格障碍,更不等于高道德水平。

情绪智力的重要性

[编辑]情绪智力涉及情绪的察觉、了解、推理、判断、表达、调整、激励、反省等能力,这些能力对于个体的心理健康非常重要。情绪智力高与身心健康有一定程度的正相关,普遍也认为对社会关系与人生成就有不少助益,但因果关系尚未被证实,也存在不少反证与质疑。

- 心理与身体健康:具有较佳情绪智力的人情绪觉察能力通常也更好,对于正负面内在经验保持开放态度的几率更高,因此相对来说可在自己和他人身上引导出有效的情绪调整,而增进身心健康。

- 人生成就:美国心理学家Goleman 认为情绪智力对于人生成就非常重要。人生成就 20%可归诸于一般智力,而其余 80%则受到情绪智力、社会阶层、运气等因素影响,而情绪智力的影响尤为重要。具有高情绪智力的人在人生各个领域通常较占优势,成功的机会也较多;同时情绪智力对于职场交际上扮演着关键角色,若能配合认知能力,将更易获致人生成就,不过并非必然。

- 领导力:领导者对工作环境的文化有直接的影响,情绪智力高往往更能适性分配工作角色、妥善协调职场冲突。同时,高情绪智力的领导者比较容易识别出具有潜力、动力且符合组织文化的人才,并有效地将其整合到团队中。

学业成绩

[编辑]研究透过智力测验与创造力测验探讨智力、创造力与学业成绩三者间的关系,并借由分析求得智力和创造力两测验项目的相关性。其中智力测验包含语文、数字和图形三个大题;创造力测验则可得到流畅力、开放性、变通力、独创力、精密力、冒险性、好奇性、想像力、挑战性九个面向之分数。由研究结论可得知智力和学业成绩是明显的正相关,但创造力却与学业成绩相关性极低,所以可推论智力与创造力有较小的关联性,抑或可以说是关系不明确。另外,虽然智力对于课业上有着较大的助力,但未来在职场,具有创造力的人可能更具独特性,并受到青睐[20]。

关于情绪智力与学业成绩的研究: 小学生的批判思考能力尚未成熟,这部分会随着年纪增加而有所成长。而情绪管理方面,在国小阶段,女生会比男生更加成熟。此外,所处的地域文化不同,亦会造成情绪智力的差别。而家庭气氛良好的小孩子在情绪的管控上也会较佳,情绪智力亦越高。此外,情绪智力也与课业表现有正相关,因此如果能够改善学生的情绪管控,就能连带增加学业上的进步。

又称为特殊学习需要,是指没有发展迟缓及智商问题,却在不同方面的特定领域之学习上(如听力、表达、阅读、写作等能力)出现明显问题而导致吸收困难。不同学界对学习障碍有不同的定义,目前科学家没有找出学习障碍产生的原因,只能推测与心理学及医学等有关。有可能是因“神经心理功能异常”而显现出注意、记忆、理解、推理、表达、知觉和动作协调等能力有显著问题,不过其障碍并非因感官、智能、情绪等障碍因素或文化刺激不足、教学不当等“环境因素”所直接造成之结果。

对学习障碍常有的迷思:

[编辑]- 学习障碍不是智能障碍:学习障碍者的智力在正常程度或以上,亦即其学习困难不是因为智力低下所致,而是神经心理功能异常导致个体在注意、记忆、理解、表达、知觉或知觉动作协调能力上有显著的差异。

- 学习障碍是一个差异性大的群体,不是单一类型的障碍:学习障碍分成各种次类型。其中为数不少的人属于阅读障碍,例如:汤姆克鲁斯、李光耀等,或并有书写障碍,例如:安徒生;这些人的读写能力低于同年龄的阅读水平许多,阅读十分吃力和缓慢。另外,有些学习障碍是算数方面的障碍,即便是简单的数数或加减,都得用数手指头的方式帮助运算。除此之外,还有一小部分的学习障碍者面临的是非学科领域的障碍,像是空间、知觉、动作协调等,例如:左右不分、没有空间观念而常迷路,或是对社交人际互动的察觉力很低,不清楚别人情绪的变化。

- 学习障碍者内在能力有显著差异:

- 与视觉、智能,或肢体障碍者相较,学习障碍者可说是一种十分隐微的障碍,一般人很难从外观看出,可是相处久了,就会发现他们有不少难以理解的矛盾现象,这些即表现在他们内在能力的显著差异。

- “内在能力显著差异”的意义,包括个人间的能力差异或能力与成就间的差异(洪俪瑜)。例如:有的学习障碍者操作能力明显优于语文能力,让他动手做会比说的好﹔有些学习障碍者的语文能力和数学能力差了十万八千里;有些则是在听题目作答与纸笔测验的结果,显示悬殊的差异,纸笔测验时多为空白或是错误连连,好像什么都不懂,可是同样的试卷,若是念题目让他作答,又能答得头头是道,也正因为如此难以理解的显著差异,让学习障碍者常遭受不白之冤。

- 学习障碍要考虑“排除条款”和“特殊教育需求”:如上所述,学习障碍者的困难并不是由于感官、情绪等“障碍因素”或文化刺激不足、教学不当等“环境因素”直接造成,需要特殊的教育方式。换言之,如学生有视力或听力的障碍;长期请假没上课;一直缺乏安定、有秩序的学习环境,或学习动机低落(不想学,不是学不会),这些学生可能跟不上同侪的学习速度,但不能就此判定他是学习障碍者,还得仔细评估其受教的环境,以了解普通教育的学习辅导是否无效。

关于学习障碍的研究:

[编辑]国内一国中学生的智力特质之研究[21]将中学生分为三组,分别为“学障组”、“一般儿童组”以及“控制智商之一般儿童对照组”。“一般儿童组”为智商 70 以上的儿童,“控制智商之一般儿童对照组”则为性别、年龄、全量表智商等背景接近“全部学障组”的学生。研究分析三组的智力分布,以及“Bannatyne 组型”、“ACID 组型”、“ACIDS 组型”、“SCAD 组型”及“POI/SCAD 差异分数”等特殊组型的出现率。研究主要发现有以下四点:

- 学障学生的智商大多在 85~99,智力整体较一般人偏低。

- 学障组智力出现内在差异或在“Bannatyne、ACID、ACIDS、SCAD 以及 POI/SCAD 差异分数”等特殊组型的出现率均高于一般儿童。

- 四种学障类型中,认字困难组出现各种特殊组型的比率最高,横式困难组的比率最低。

- 在五种特殊组型中,以“POI/SCAD 差异分数”组型对学障学生的鉴别度最佳。

除此之外,也有另一篇研究[22]探讨学习障碍学生在校适应的问题,分析了各种影响因素,并提出了应对策略。以四位学生为研究对象,运用质性访谈的方式来了解学生的生活经验与感受。

研究发现,影响这些学生学校适应的主要因素包括学业困难、人际互动悖难、自我形象问题、以及学校支援服务的出奇表现。这些元素在学生的每日学校生活中具有很大的影响力。同时也指出,这些学生往往能透过参与自己有兴趣的活动来提升自我概念。在他们感兴趣的领域表现出色,能够获得肯定,进而提高他们的自我价值感和自我接受度。此外,学校对于学习障碍学生提供的各项支援服务也扮演了关键角色。

然而,学者对现行的教育制度提出质疑,认为这个体制并未给予学生足够的空间来分离学习以外的需求,因此对于如何进行教学,以及学校应当提供哪些支援服务,都是应该被进一步讨论的重要主题。此外,研究还将焦点放在了学习障碍学生的学习适应、常规适应、人际关系、自我概念以及学校支援系统等方面,提供了更全面更深入的分析。

学习障碍的类型

[编辑]根据Kirk, S. & Gallagher, J.(1989)的分类,学习障碍可分“发展性学习障碍”及“学业性学习障碍”。

“发展性学习障碍”指个人学习的基本能力障碍,在学生入学前就存在,只是在入学前较难被发现,除非困难程度严重;在入学之后,发展性学习障碍会影响学生的学习,而表现在学业上,形成“学业性学习障碍”。兹分述如下(孟瑛如,民91):

(一)发展性学习障碍

1.注意力方面

- 注意力能分成四种方面:

- 注意力涣散:容易受小事干扰而分心,思想冲动且健忘,厌恶认知学习上需要持续专心的活动,常会伴随过动现象。

- 注意力缺乏:做事速度缓慢,常需花很长时间去完成一件很简单的事,常会伴随退缩和行动迟缓现象。

- 注意力短暂:做一件事常需分多次完成,易过度注重小细节,以致常被过多不必要的细节误导,常会伴随疲累与分心现象。

- 注意力固着:

- 会在上课或做功课时,只专注自己固执行为(玩衣领、乱涂鸦),以致未能如期完成工作。

- 常在考试时不由自主的重复念同一个字或句子,浪费许多作答时间,会因某一题答不出而“卡”住,留一大堆未作答的空白题。

- 有注意力涣散、缺乏、短暂问题的学生,可能较为活泼或退缩致无法集中注意力。当外界干扰太多,有时会无法集中或维持注意力,因此做作业速度很慢、甚至难以独立完成作业,常需要有人在旁协助。

- 有过动情况的学生,可能较难保持安静、会随意走动、或在座位上不停敲打文具、分心,或缺乏耐心等待;而注意力过度的学生,往往不能注意重要的部分,反而过分注重小细节,甚至有固着行为,即自动而非自主的持续性行为,例如在口语阅读时,会重复念同一个字或句子好几次;在考试时常常会因为小事而分心,而其过动的倾向也使其无法固定坐着一段时间,而无法正常完成考试。

注意力缺陷过动症(ADHD):通常具有注意力不能集中、过动、及冲动三种症状;依三种症状出现之有无与多寡情况,可分为注意力不良型、过动-冲动型、或复合型。

- 注意力不良型:无法专注于细节,无法避免粗心造成的错误,难以持续专注在工作或活动上,与他人直接对话时显得心不在焉,难以完全遵守指示完成组织性工作。

- 过动-冲动型:过动型的患者可能会坐立不安且话多,很难长时间安静地坐着(例如吃饭或做作业时)较小的孩子可能会不断地跑、跳或攀爬。冲动型的等不及听完问题便抢着回答,在工作、游戏或团体活动中,等不及轮到自己,常打断或插入其他人的活动等。

- 复合型:上述两种类型的症状在人身上同时存在。

由于症状会随着时间的推移而改变,因此属于哪种型的病也可能会随着时间的推移而改变。ADHD的病因于目前许多医学资讯已可以确定其为大脑多部位神经功能异常所造成的,其主要的病变部位以大脑额叶为主。并非父母管教不良所引起的,但不当的管教会使问题雪上加霜。到青少年时,大脑功能可能因持续发育会带来的代偿作用可以使ADHD部分症状逐渐减轻。只是此症最明显严重的时期,是儿童正在建立行为规范与学习的黄金时期,若患ADHD对其学习与良好行为的养成有莫大伤害。

2.知觉能力和知动能力方面

- 知觉障碍可分为视知觉和听知觉两面。

- 视知觉障碍者:这类障碍者往往无法很快地确认字或其他视觉刺激。他们经常揉眼睛或斜视,明显歪著头,常常抱怨头痛或昏眩,或在阅读时,书太靠眼睛或远离眼睛、容易混淆字或符号,(例如:ㄉ ㄌ;上 下)、阅读或抄写有困难、写字难成一直线、无法快速推估或计算数目等学业性问题。考试时,看题目的时间比其他学生长,或会因为混淆字或符号而理解错误等。

- 听知觉障碍者:这类障碍者对声音的分析、再认声音的能力或听觉记忆比较差,他们通常喜欢独自思考,不注意他人说话,有时会答非所问,或要求重复说明。听知觉障碍也常导致其语言发展迟缓,而语言发展迟缓也会导致学障学生对听觉或视觉讯息处理的时间和效率,对其沟通能力也产生影响,此种影响对于考试,例如听写、听力测验,尤其不利。

- 知动障碍者:这类障碍者可能出现空间或时间定向能力不足的问题,例如动作协调不良,身体动作缓慢、动作统整能力较不好、细动作发展有问题、不会跑跳、不会系鞋带、写字困难等。

3.记忆力方面

- 常有短期记忆的编码分类和长期记忆检索资料的困难,例如忘记带作业、经常把作业放错地方、忘记携带东西上学或回家等,且因为在视觉、听觉方面有记忆力的困难,使其无法记忆学过的东西,甚至难以复诵刚听到的数字、字词、对话,或因为难以确认或表达字词、图形的符号,而影响考试的表现。

4.思考与推理能力方面

- 可能在形成概念、组织与统整方面有困难,而表现出思考缺乏组织或连贯性、无法了解抽象的概念、思考过于重视细节而忽略重点、无法理解因果关系、选择困难等问题。例如在做数学应用题时,学生可能匆忙看完题目后就冲动作答,而无法使用正确的解题策略或理解关键字,如“共多少”、“差多少”等。

- 算术方面,在以文字呈现问题的情境下,也有判断选用四则运算符号或程序的困难。

5.语言能力方面

- 语言能力的障碍包括:语音、语形、语法、语意、语用等方面,此类学生会表现出缺乏音韵辨识、语言发展迟缓、文法句型错误、学习字汇困难、口语理解差等问题,进而影响其沟通技巧、社交技巧、阅读、书写等。

6.社交能力方面

- 包括:社交技巧不足及情绪问题,而情绪问题是因学障所引起,并非学障的成因。

- 除了经常做白日梦、紧张、焦虑、暴怒、自我控制能力不足、容易有挫折感、易于放弃、难以控制情绪、缺乏自信心等特征之外,也可能有过分依赖大人、不易接受常规的改变、难以建立友谊、畏缩害羞、拒绝责任、很少完成作业等社会适应方面的特征。

- 考试方面,则可能出现无法独立完成考试准备或检讨的情形,解题时也会过分依赖他人提示等。

(二)学业性学习障碍

1.阅读方面

- 读字正确度(word reading accuracy)

- 阅读速度或流畅度(reading rate or fluency)

- 阅读理解(reading comprehension)。

- 失读症(英语:Dyslexia、reading disorder、alexia):又称阅读障碍,是描述在智力无缺损的状况下,对于阅读和书写文字具有困难的症状,严重程度因人而异。具体症状包括难以拼出单字、快速朗读字词,或无法专注阅读、连续书写、言说脑中的字汇,或是无法理解阅读的内容。然而这些读写上的困难,并不代表失读症患者对学习不抱希望。

2.拼字方面

- 属于语言方面的学业性问题,具体情况可能是无法辨识音韵、口语听觉理解不佳、声音的辨别有困难等问题造成,因而影响其语言方面的学习。

3.书写表达方面

- 包括词汇、语句和文章的书写等等的问题。此类学生在书写时只用有限词汇和很短的句子,可能内容贫乏、不完整,或有说得出答案却写不出来的情况。包含以下:

- 拼字(spelling)正确度

- 文法和标点符号(grammar and punctuation)正确度

- 书写文字表达清晰度或是组织性(clarity or organization of written expression)

4.书写方面

- 包括空间知觉、视动协调、肌肉控制的能力等,造成学障学生的书写在字体不易辨识或空间安排不佳,其表现特征为:写字速度较慢、标点符号混用、字写颠倒等情况。这类学生也无法检查出自己书写上的错误。

5.算术方面

- 指无法学习数学的概念和运算,可能的原因有:符号阅读困难、空间序列顺序等概念困难、语文阅读困难、缺失数学学习策略、知觉或记忆问题等。这类学生可能对时间较无概念,有时会不小心迟到;此外,这类学生空间定向的概念也不好,可能会经常在熟悉的环境中迷路,且对于大小、远近、轻重关系判断时会出现与现实较大的差距,难以区分方向或左右等。包含以下:

- 数感(number sense)

- 算术运算法则的记忆能力

- 无法做出流畅的计算(calculation)

- 无法做出正确的数学推理(math reasoning)。

- 计算障碍(Dyscalculia)也是指此种学习障碍类别,但须注明数学推理或文字推理的正确度有问题。这类困难也使学生在考试时,无法掌握考试时间,也常有数学符号辨识、运算、公式的记忆和运用,以及问题解决方面的困难,或是由于无法未充分了解题意或不熟悉“基本事实”的运算意义,使学生在加、乘法之题目上,都有列式的困难,而不能确定要用哪一种运算方法来列式来计算。

6.非语言方面

非语言性学习障碍影响非语言交流和空间理解能力。特征包括:

- 理解和处理视觉空间不易

- 社会线索的解读困难

- 复杂的动作无法协调

学习障碍的诊断

[编辑]1.在学习和使用学业技巧上有困难,至少出现下列所指出的症状之一,并且持续至少6个月,尽管提供一般教育介入后仍出现明显的困难

- 对于了解阅读内容的意义具有困难(例如:可能可以正确读文本但不理解其中的顺序、关系、影响,或阅读内容的深层涵义)。

- 不正确或读字缓慢、费力(例如:不正确地大声读单字,或缓慢且迟疑、很频繁的猜测生字,读出生字会有困难)。

- 拼字困难(例如:可能会增加、省略或替代母音或子音)

- 书写表达困难(例如:造句时会有使用文法或标点的多重错误;段落组织运用贫乏;缺乏清晰想法的书写表达)

精熟数字感、算术公式、算术定理或计算具有困难(例如:缺乏对数字大小或关系的了解;对于个位数加法仍用手指数算,无法像同侪采用回忆算术定理的方式计算;在数学计算过程中出现错误,也可能在转换过程中错误。)

- 数学推理困难(例如:对于应用数学概念、公式或过程有严重的困难,尤其在解决量的问题时)

2.会实质的影响学业技巧,成就表现远低于对个别实际年龄所预期应有的水平,同时造成显著妨碍其学业或职业成就,或是日常生活活动,借由个别地实施标准化成就测验和完整临床诊断测验作评量。针对17岁以上的个人,学习困难或妨碍的历程档案可以用来替代标准化测验

3.该学习困难开始于就学期间但可能不会完全的显现出来,直到被影响的学业技巧要求超过个别原本有限的能力(例如:在限时的测验中,在紧凑的时限中需阅读或书写的较长且复杂的报告,过重的学业负荷等)。

4.该学习困难不能以智能障碍、未经矫治的视觉或听觉能力、其他心智或神经系统疾患、心理创伤做更好的描述,非文化刺激不足或是教学不当所造成。

诊断中还需分为:

- 阅读障碍:在阅读上有困难

(1)读字正确度(word reading accuracy)

(2)阅读速度或流畅度(reading rate or fluency)

(3)阅读理解(reading comprehension)。

有另一个名词<失读症>(Dyslexia)是用来统称这种类型个案,特征为无法正确或流畅的认字,解码能力不佳,拼音能力差,他们通常亦会伴随阅读障碍或是数学推理困难。

- 书写障碍:在书写上有困难

(1)拼字(spelling)正确度

(2)文法和标点符号(grammar and punctuation)正确度

(3)书写文字表达清晰度或是组织性(clarity or organization of written expression)

- 数学障碍:在数学运算上有困难

(1)数感(number sense)

(2)算术运算法则的记忆能力

(3)无法做出流畅的计算(calculation)

(4)无法做出正确的数学推理(math reasoning)。

有另一个替代性名词<计算障碍>(Dyscalculia)也是指此种学习障碍类别,但须注明数学推理或文字推理的正确度有问题。

学习障碍治疗

[编辑]目前并没有一套准则可以根治学习障碍。理想上,有学习障碍的孩童需要从小开始进行全面性的的介入,以增进他们学习生活中重要基本技能的能力。曾有研究显示,这些介入在短期内可以使孩童学习能力进步,但如果没有长期持续治疗,成效会随着时间慢慢衰退。介入方法包含以下:

- 行为介入:此方法可以帮助有学习障碍的人,学习从正确辨认颜色到习得职业技能等许多新技能。介入者可透过奖励的方式引导患者一步一步接近理想中的行为。此外,行为策略也能够帮助患者减少一些自残、适应不良的行为。

- 药物介入:许多有学习障碍的人,都伴随有癫痫的症状,因此可透过药物控制来降低发生的频率。此外,抗忧郁药物可以缓解低落的情绪、改善睡眠等等,帮助心理创伤个体控制自残行为,进而改善学习障碍。

总结这些治疗行为,不管是人际互动的训练或是心理咨商,其实最主要的重点就是需要特殊教育的介入,才能陪伴学障者度过困难。

- 职能治疗提供学习障碍者的服务:

- 视知觉评估:评估是否有视知觉或视动整合问题,造成学习困难。

- 感觉统合及大小动作训练:改善生活独立自理技巧,减轻好动情形,提高自我之约束力,增进动作协调能力。改善握笔姿势,训练写字技巧等。

- 学习策略的训练及代偿方法建议:包括部件教学,用萤光笔或沿着尺读或伸出手指读出声来避免跳漏字,教导阅读从左上到右下等。

- 知动类型学障的学障鉴定:可利用动作方面的标准化评估,鉴别诊断是否为知动型学障,给予鉴定安置会议委员决定个案是否需延长考试时间或给予相关的帮忙。

最新研究

[编辑]一个人的智力是生下来就注定的,抑或后天影响?智力对于生活的影响仅止于学历跟考试成绩吗?在这一节中,我们将透过近几年的研究,探讨何种因素会影响一个人的智力,以及智力在生活中各方面的影响力。

智力 vs 区域及人种

[编辑]本小节将引用两篇期刊文章,比较世界各地的人的智力发展,和在白人和黑人之中哪一种人普遍拥有比较高的“能力倾向”。

智力与区域差异

[编辑]Leóna(2015)[23]在此文章中探讨了地理因素──尤其是“经纬度”,对人类复杂认知能力的影响。所谓“认知能力”指的是脑部神经网络控制我们如何去理解这个世界,并做出行为的能力。我们可借由这篇文章初步了解造成世界各地人们智力差异的原因。

高纬度地区与低纬度地区

[编辑]许多发达国家位于高纬度地区,一些研究提出这些地区的居民可能拥有较高的复杂认知能力。这一现象的可能原因包括:

- 高纬地区的严寒冬天可能需要更高的生存技能,从而刺激认知能力的发展。

- 纬度较高的地区紫外线辐射量较低,这可能影响维他命D3的合成。

- 教育制度和家庭规模的变化可能对孩子的认知能力发展有积极影响。

- 纬度较高的地区光照较少,可能需要更大的眼睛和大脑来处理视觉信息。

然而,这些假设尚需进一步实验证明。地理因素对复杂认知能力的影响并非稳定不变,还包含多种因素如文化、经济和教育等。综合考量这些多元影响因素才能得出更全面的结论。

智力与人种差异

[编辑]白人与黑人

[编辑]Coyle 在 2016 年发表的研究[24]中提出白人与黑人族群在“能力倾向(Ability Tilt)”上的差异,并借此结果来支持分化理论与投资理论。此处的“倾向”被定义是在三种性向测验(SAT、ACT、PSAT)中数学与语言成绩的个体差异,数学成绩高于语言成绩者拥有“数学倾向”,语言成绩高于数学成绩者则拥有“语言倾向”,且两成绩差异越大代表该倾向越强烈。该实验取样的黑白族群间存在智力差异,取样的白人平均智力是高于黑人的。

- 研究说明

前提:在 Jelte Wicherts 等早期学者的研究中指出,在早期的智力测验中黑人普遍表现得比白人差,并被当成是加强当时种族主义者合理化种族歧视的证据。但是这样的设计完全是经过人为的设计,因为其中的题目多对受试者中的白人较有利。Laundra[25]等人指出智力测验的设计其实是非常以白人、中产阶级经验为中心的。第一个面向是,早期的智力测验受试者多为白人、中产孩童,因此由此画出的智力分布钟型曲线并不包含黑人与其他少数族裔,因此整体曲线很可能不是代表整体人口的智力分布。另一方面,测验中的许多问题是以白人的生活经验为主,而贫穷的黑人经验、语汇则不被收录。因此即使有同等智力的黑人与白人孩童,白人孩童更可能因为文化熟悉度而达到较高的分数。在后续的研究中发现如果两个人种的学童拥有类似的成长、学习环境,则他们产生的测验结果会十分相近,从这个案例可以知道在我们采信智力测验的结果之前,必须先了解当时的时空背景及测验内容。

- 理论说明:

分化理论(Differentiation Theory)

分化理论主要源自发展心理学,由Eleanor Gibson提出,这一理论认为个体在发展过程中透过与环境互动,从而区分并识别不同的感官刺激和讯息。初始阶段,婴儿的感知系统较未分化,随着时间推移,透过不断的感知经验,婴儿能够逐渐分化出更精细的感知能力。

- 感知发展:分化理论强调感知系统在早期发展中的重要性,这与婴儿如何学会区分不同的视觉、听觉和触觉刺激有密切关联。

- 学习过程:理论指出,学习过程是个体在不断尝试和错误中逐渐识别和区分环境中各种讯息的过程,这在教育心理学和行为心理学中有重要应用。

投资理论(Investment Theory)

投资理论由心理学家Robert J. Sternberg提出,用于解释创造力的来源。该理论将创造力比作投资过程,认为创造性个体是那些在他人低估的想法或项目上进行投资的人。这些人冒着风险去开发和推广新颖的想法,并最终获得回报。

- 创造力:投资理论提供了一种理解创造力的框架,强调个体的创新思维和风险承担精神。

- 决策过程:理论强调决策中的风险评估和资源分配,这在组织心理学和教育心理学中具有应用价值。

- 个体差异:投资理论解释了为什么不同个体在创造力和创新能力上存在差异,这与人格心理学和发展心理学密切相关。

在能力倾向的主题上,“分化理论”主张高能力的个体会有高程度的能力倾向;“投资理论”则主张能力倾向对其相反性质能力之倾向有负面影响。

- 研究结果

- 白人的数学倾向大于黑人,在语文倾向上两者差异不大。

- 白人的整体能力倾向比黑人更为强烈。

- 拥有数学倾向者拥有较高的数学能力,反之亦然。